한글날 서재도서관 (도서관일기 2013.10.9.)

― 전라남도 고흥군 도화면 동백마을, ‘서재도서관 함께살기’

오늘은 한글날이라고 한다. 오늘부터 한글날은 달력에서 붉은 빛 입는 기림날이 된다. 여러 신문과 방송에서는 다시 ‘빨간날’이 된 한글날을 놓고 여러 가지 기사를 내보내는 듯하다. 그런데 하나같이 ‘맞춤법 잘못 쓰는 사람’이라든지 ‘인터넷에 퍼지는 외계말’이라든지 ‘엉터리로 쓰는 공문서’를 들먹일 뿐이다. 생각해 보라. 이 나라 학교교육에서 한국말 올바르거나 슬기롭거나 사랑스럽게 가르친 적이 있던가? 오늘날은 영어가 미친바람이 불며 유치원에서조차 영어를 가르치는데, 지난날에는 한문이 미친바람이 불어 대여섯 살 아이들한테까지 한자를 쓰도록 등을 떠밀지 않았던가? 한글에 담을 말을 제대로 살핀 적이 없으며, 한글에 담는 한국말이 무엇인가를 옳게 가르치지 않는다. 게다가, 신문이나 방송은 스스로 올바르거나 아름답거나 사랑스러운 말로 엮는 이야기를 들려주지 못한다. 신문글과 방송말부터 엉터리인데 누구를 나무라거나 꾸짖겠는가.

어제 하루 비가 옴팡 왔기에 아침 일찍 도서관으로 나온다. 어제 낮에 도서관에 벽을 타고 빗물 스미는 모습을 보고는 밀걸레로 받치고 나왔는데, 그럭저럭 잘 있겠지? 밀걸레를 받쳤기에 책꽂이까지 빗물이 스미지 않았다. 앞으로는 비 오는 날마다 이렇게 대야겠다.

한쪽에 고인 빗물로 밀걸레를 적셔 골마루를 밀고 또 민다. 비가 오는 날에는 물청소를 하는 날이 된다.

한참 물청소를 하고 허리를 펴며 도서관 끝교실 ‘내 발자취 묻은 살림살이’ 갈무리를 한다. 어느 짐상자를 풀다가 2002년에 어린이 국어사전 만들며 헌책방 다니다가 모은 헌책방 이름쪽 한 꾸러미가 나온다. 이제 문을 닫은 헌책방 이름이 새롭고, 오늘도 씩씩하게 헌책방 책살림 일구는 이름이 남다르다. 모두 애틋하구나.

2004년에 부산 보수동에서 ‘헌책방 사진 잔치’를 열면서 만든 알림종이가 석 장 나온다. 옳거니, 잘 되었다. 올 2013년 10월 보수동 헌책방골목 책잔치 10돌에 이 종이를 가져가야겠다. 두 장은 책꽂이 벽에 붙인다.

인천 용화반점 나무젓가락이 나온다. 2007년부터 인천에서 다시 살 적에 틈틈이 찾아간 곳인데, 2010년에 인천을 떠나면서 거의 찾아가지 못했다. 2007년에 받은 나무젓가락, 그 다음해에 받은 나무젓가락, 그리고 2009년과 2010년에 받은 나무젓가락일 테지. 이 나무젓가락 감싼 종이와 무늬도 나중에 ‘인천을 말하는 역사’가 될 수 있을까.

니스를 다 바르고 잘 말린 책꽂이를 사진책 있는 칸으로 하나 옮긴다. 사진책 있는 칸에서 《뿌리깊은 나무》와 《샘이 깊은 물》 잡지 있는 책꽂이 책부터 들어낸다. 이 책들을 알뜰히 아끼고 싶으니, 이 칸에서는 이 책들부터 새로 니스 바른 책꽂이로 옮겨 꽂으려 한다. 책은 이듬날 다시 와서 꽂기로 하고, 오늘은 책꽂이 서던 자리 바닥을 닦는다.

다른 짐상자를 끌른다. 이번에는 서울 성균관대 앞 인문사회과학책방 〈풀무질〉에서 쓰던 책싸개 하나 나온다. 오호라. 이런 것을 내가 예전에 장만한 적이 있었네. 인천에서 사진책도서관을 처음 열며 손으로 써서 만든 소식지 꾸러미 나온다. 요즈음 살림돈이 아주 바닥나는 바람에 도서관 소식지와 1인잡지를 여러 달째 못 찍는다. 그래, 1인잡지는 힘들면 어쩔 수 없이 좀 미루더라도, 도서관 소식지는 예전처럼 이렇게 손글씨로 만들 수 있겠네. 바로 오늘부터 어떤 이야기로 손글씨 소식지를 쓰면 좋을는지 생각하자.

도서관 골마루 바닥을 말끔히 쓸고 닦았다. 작은아이가 졸린지 바닥에 드러눕기도 하고, 앉기도 한다. 그래, 너희들이 이렇게 뒹굴며 놀 수 있도록 나무바닥 있는 작은학교 자리를 찾았지. 그리고 이 나무바닥을 깨끗이 닦아 너희들이 뒹굴며 놀다가 책을 보며 삶을 읽을 수 있기를 바랐지.

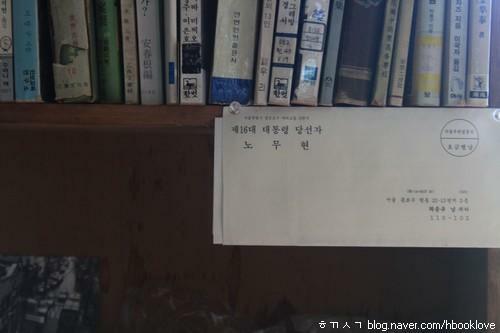

16대 대통령 뽑힌 노무현 님이 보내 준 편지가 나온다. 그때 이녁한테 표를 준 사람한테 모두 보낸 편지였을까.

도서관 문을 닫고 집으로 돌아가려는데, 바깥 전깃줄 따라 참새가 잔뜩 앉는다. 얘들아, 이곳 도서관 풀밭은 너희들한테 즐거운 보금자리 되겠지. 우리 식구는 이곳에 책터를 닦고, 너희들은 이곳에 보금자리를 틀며 서로 사이좋게 놀고 어울리자. (ㅎㄲㅅㄱ)

* 사진책도서관(서재도서관)을 씩씩하게 잇도록 사랑스러운 손길 보태 주셔요 *

* 도서관 지킴이 되기 : 우체국 012625-02-025891 최종규 *

* 도서관 지킴이 되어 주는 분들은 쪽글로 주소를 알려주셔요 (011.341.7125.) *

* 도서관 나들이 오시려면 먼저 전화하고 찾아와 주셔요 *