-

-

보리 국어사전 - 남녘과 북녘의 초.중등 학생들이 함께 보는

토박이 사전 편찬실 엮음, 윤구병 감수 / 보리 / 2008년 5월

평점 :

구판절판

어린이 국어사전

나는 지난 2001년부터 두 해하고 여덟 달 동안 ‘어린이 국어사전’ 만드는 일을 했다. 내가 함께 만들던 어린이 국어사전은 내 손을 거쳐 태어나지 못했다. 나는 밑일만 하다가 그만두어야 했다. 내 손을 거쳐 태어나지 못한 어린이 국어사전이 책으로 나온 모습을 책방에서 보고는 더없이 슬퍼서 눈물이 났다. 내 손으로 태어나지 못했기 때문에 슬프지 않았다. 사전이 너무 엉터리여서 눈물이 났다.

아니, 제대로 말해야겠다. 말풀이가 엉터리여서 눈물이 났다. 짜임새와 엮음새는 훌륭했다. 책은 참 예쁘장했다. 꾸밈새도 뛰어났다. 곧, 짜임새와 엮음새와 꾸밈새는 좋다. 겉으로 보기에 참 괜찮다 싶은 사전이다.

그러나, 사전은 속을 읽는 책이지, 겉을 살피는 책이 아니다. 아무리 잘 엮거나 짜서 낱말을 찾거나 살피기에 좋은들 무엇하랴. 사전은 말풀이를 옳고 바르게 하지 않으면 사전이라 이름붙일 수 없다. 사전은 말풀이 때문에 사전이 되지, 짜임새와 엮음새와 꾸밈새 때문에 사전이 되지 않는다.

오늘 돌이키면, 지난날 그 어린이 국어사전 한 권이 내 손을 거쳐 태어났다면 나로서는 덜 슬퍼 했을는지 모르겠지만, 덜 슬퍼 하는 만큼 왜 슬퍼 하지 않아도 되는가를 몰랐으리라 생각한다. 지난날 그 어린이 국어사전 만드는 일에서 손을 떼고 다른 길을 걸어서 오늘에 이르렀기에, 비로소 지난날 그 국어사전을 안 만들어서 어쩌면 잘된 일이라고 느끼기도 한다.

나는 아직 가장 옳고 바른 말을 쓰지 못한다. 나는 아직 가장 옳고 바른 말을 배우는 사람이다. 아마, 죽는 날까지 가장 옳고 바른 말만 배우다가 조용히 흙으로 돌아갈는지 모른다. 그러나, 나 스스로 가장 옳고 바른 말을 쓰지 못하면서 국어사전을 만든다 한다면 얼마나 슬프며 안타까운 노릇일까.

국어학자가 우리 말을 가장 옳고 바르게 쓰지 않는다. 국어학자란, 한 가지를 파고들어 논문을 쓴 다음 박사학위를 받은 사람이지, 우리 말을 가장 옳고 바르게 쓰는 사람은 아니다. 한자말이나 영어 같은 외국말을 안 써야 우리 말을 가장 옳고 바르게 쓰는 사람이 되지 않는다. 한자말이나 영어 같은 외국말을 안 쓰려 한다면, 왜 이러한 외국말을 안 써야 하는가를 살뜰히 깨달으면서, 알맞으면서 즐거이 쓸 우리 말이 무엇인가를 또렷하면서 살가이 느껴야 하고, 우리 말을 재미나며 알차게 쓸 줄 알아야 한다.

여섯 살 어린이부터 열네 살 푸름이가 모인 자리에서 ‘어린이 국어사전’을 함께 펼친다. 국어사전 읽기와 찾기를 함께 한다. 아이들은 국어사전이 참 따분하다 이야기한다. 국어사전을 읽어도 ‘내가 찾으려는 낱말이 무슨 뜻인지 모르겠다’고 이야기한다.

┌ 다다르다 : 목적한 곳에 가서 닿다. 어떤 곳에 이르다

├ 닿다 : 목적지에 다다르다

└ 이르다 : 어떤 곳에 다다르다

두 가지 어린이 국어사전을 펼친다. 아이들과 함께 읽는다. 두 가지 어린이 국어사전 모두 돌림풀이를 한다. 나는 국어사전을 만들 때에 이런 돌림풀이가 나오지 않도록 하려고 말풀이를 모두 새롭게 지었다. 열 가지가 넘는 국어사전을 나란히 펼치고 말풀이를 다 달리 붙이면서 돌림풀이가 아닌 참풀이가 되도록 땀을 흘렸다. 그렇지만, 내가 그만둔 다음 나온 어린이 국어사전조차 돌림풀이만 판친다. ‘다다르다’하고 ‘이르다’ 말풀이를 어떻게 붙여야 할까. 말풀이는 어떻게 새겨야 하는가.

곰곰이 생각한다. ‘다다르다’라 한다면, “가려고 하는 곳에 다 가다”라 해야 하지 않을까. ‘이르다’라 한다면, “어떤 곳으로 가서 있다”라 해야 한다고 느낀다. ‘다다르다’라 할 때에는 처음부터 어떤 곳으로 “가려고 하는 마음”으로 가서 “다 갔다”고 하는 느낌이고, ‘닿다’라 할 때에는 ‘다다르다’하고 같은 마음으로 가되, “다 가서 그곳에 있다”나 “다 가서 그곳에 있게 되다”라는 느낌이며, ‘이르다’는 딱히 “가려고 하는 마음”이라기보다 어떤 곳으로 “가서 있”기만 하는 느낌이라고 본다.

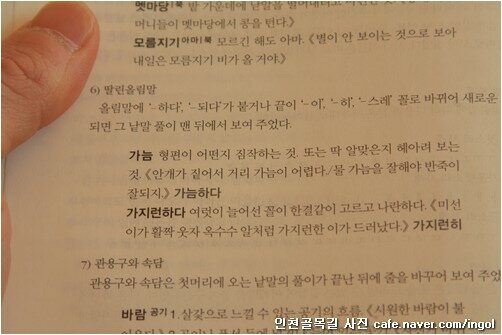

┌ 가늠 : 형편이 어떤지 짐작하는 것

├ 짐작(斟酌) : 사정이나 형편 같은 것을 어림잡아 헤아리는 것

├ 어림 : 짐작으로 대충 헤아리는 것

└ 헤아리다 : 어떤 일을 미루어 짐작하거나 살피다

어린이 국어사전 일러두기에 나온 ‘가늠’이라는 낱말에 달린 풀이를 아이들한테 읽어 준다. 아이들은 ‘가늠하다’라는 낱말을 어느 자리에 써야 할는지 모르겠다고 이야기한다. 왜 ‘생각하다’라고만 쓰면 안 되느냐고 묻는다.

‘가늠하다’는 ‘재다’와 ‘따지다’와 ‘살피다’와 ‘헤아리다’와 ‘생각하다’를 모두 한 자리에 놓고 견주어야 말뜻을 알 수 있다. 이 낱말 하나만 똑 떨어뜨린 채 알도록 하기는 어렵다. 그러나, 하려고 하면 할 수는 있겠지. 그런데, “형편이 어떤지 짐작하는 것” 같은 말풀이를 달면 이 낱말을 알 수 있도록 이끌지 못한다.

“될까 안 될까, 또는 어떻게 될까 하고 품는 마음”쯤으로는 적어야 ‘가늠’이라는 낱말뜻을 어렴풋이나마 알도록 하리라 본다. 아이들이 “품는 마음”이라 할 때에 ‘품다’를 어떻게 느끼느냐가 걱정스러운데, 그러면 “될까 안 될까, 또는 어떻게 될까 하는 마음”이라고 하면 되리라. ‘어림’은 쉽다. “잘 모르지만 어느 만큼 될는지, 또는 어떻게 될는지 하는 마음”이라 하면 된다. ‘가늠’과 ‘어림’은 “잘 모르지만”이라는 꾸밈말이 붙고 안 붙고에서 갈린다고 여길 수 있다. ‘가늠’은 “잘 모르지만”을 따지지 않는다. 그냥 “될까 안 될까” 하는 마음이 ‘가늠’이다.

말풀이를 꼭 어찌저찌 해야 잘 된 국어사전이라 할 수 있다. 돌림풀이가 나오지 않도록 해야 하고, 사전을 읽어서 환하게 알 수 있도록 도와야 잘 된 국어사전이라 할 수 있다. 이런 낱말을 싣거나 저런 낱말을 실었대서 알찬 사전이 되지 않는다. 어느 사전이든 모든 낱말을 낱낱이 싣지 못한다. 모든 낱말을 싣지 못하는 사전이지만, 사전에 싣는 낱말만큼은 제대로 풀이해야 하고, 살뜰히 읽으며 말을 배우는 즐거움을 느끼도록 해야 한다.

말풀이가 엉터리라 해서 사전이 엉터리라 말할 수 없다. 짜임새는 훌륭한 사전이 있고, 엮음새는 빼어난 사전이 있다. 우리 나라에는 짜임새가 훌륭하거나 엮음새가 빼어난 사전조차 드물다. 어린이 국어사전 가운데에는 짜임새와 엮음새가 괜찮은 사전이 있다. 다만, 말풀이를 제대로 다룬 사전은 없다. 말풀이에 넣는 낱말을 옳으면서 바르게 가다듬은 사전 또한 없다.

나는 이 때문에 슬프다. 말풀이가 제대로 된 사전이 없을 뿐 아니라, 말풀이에 넣는 낱말이 옳으면서 바른 사전이 없기 때문에 몹시 슬프다. (4344.3.3.나무.ㅎㄲㅅㄱ)