-

-

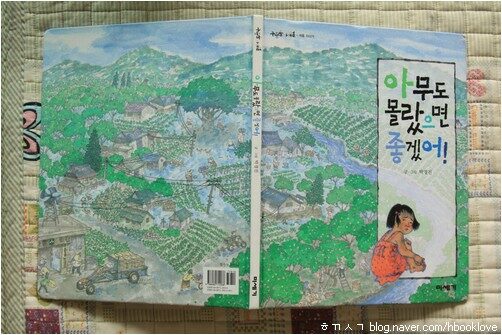

아무도 몰랐으면 좋겠어! - 여름 이야기 ㅣ 구름골 사계절 2

박경진 지음 / 미세기 / 2006년 7월

평점 :

품절

오줌쟁이, 오줌싸개, 오줌바보

[다 함께 즐기는 그림책 159] 박경진, 《아무도 몰랐으면 좋겠어!》(미세기,2006)

박경진 님 살가운 그림책 《아무도 몰랐으면 좋겠어!》(미세기,2006)에 실린 글을 찬찬히 읽으며 생각합니다. 아이하고 그림만 들여다보며 ‘이야기를 아이 나름대로 새로 꾸며 읽을’ 때에는 꽤 재미나다고 느끼지만, 어버이 혼자 조용히 글줄을 찬찬히 읽으며 줄거리를 살필 때에는 좀 어설프거나 억지스럽구나 싶습니다. 어쩌면, 우리 시골집에서만 이 줄거리가 어설프거나 억지스럽다 느낄 뿐, 다른 시골집이나 다른 도시 아이들로서는 이 줄거리가 안 어설프거나 안 억지스러울 수 있을는지 모릅니다.

.. 꼬꼬댁꼬꼬댁, 마을 닭들이 울어댔어요. 시끄러운 닭 울음소리에 나는 그만 잠에서 깨어났지요. ‘앗, 축축해. 이게 뭐야?’ ‘아잉, 나 오줌 쌌나 봐!’ .. (4쪽)

나는 닭이 우는 소리를 시끄럽다고 느낀 적이 한 차례조차 없습니다. 우리 시골집이나 이웃 시골집 가운데 닭을 치는 집이 없기도 하지만, 어릴 적부터 여러 시골마을에서 온갖 닭울음을 듣는 동안 ‘좋구나’ 하고 생각한다든지 딱히 깊이 헤아리지 않으며 ‘여느 들새와 멧새 소리와 섞어 받아들였’다든지 했습니다. 왜냐하면, 닭들만 새벽이나 아침에 울지 않아요. 수많은 들새와 멧새도 새벽부터 지저귑니다.

나는 으레 새벽 서너 시부터 일어나서 하루를 엽니다. 어느 새보다 일찌감치 부시럭거려요. 새들이 언제부터 우나 하고 살피면, 한겨울이고 한여름이고 새벽 다섯 시 앞뒤에 처음으로 웁니다. 새벽 다섯 시 사십 분쯤이면 꽤 시끌시끌하고, 여섯 시부터 일고여덟 시 사이에는 퍽 시끌벅적하다 할 만합니다.

그렇지만 자동차 지나가는 소리를 따지면, 새들 지저귀는 소리는 구성진 노래와 같아요. 아니, 어느 새이든 소리가 살갑습니다. 새소리는 살갑기에, 그냥 소리라기보다 노래라고 느껴요. ‘새소리’라기보다 ‘새노래’라 할까요.

새벽을 여는 새소리는 맑으며 그윽해요. 그림책 《아무도 몰랐으면 좋겠어!》가 시골마을에서 살아가는 여름 이야기를 들려준다 한다면 ‘도시 눈길’이 아닌 ‘시골 눈길’로 바라보며 담을 때에 훨씬 걸맞으리라 생각합니다. 닭울음은 “시끄러운 닭 울음소리” 아닌 “우렁찬 닭 울음소리”입니다.

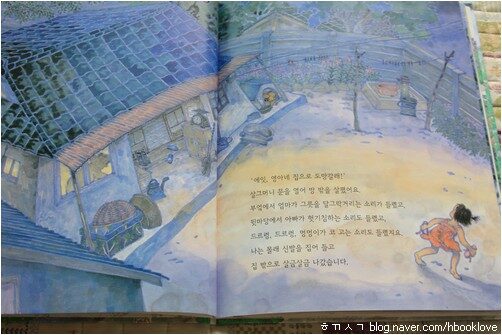

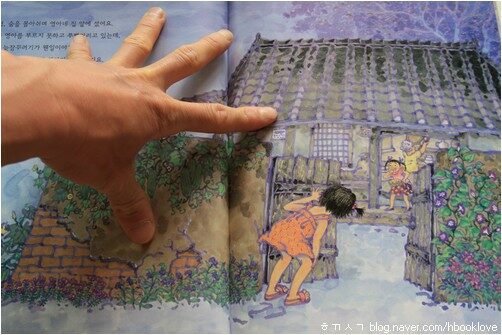

.. ‘에잇, 영아네 집으로 도망갈래!’ 살그머니 문을 열어 방 밖을 살폈어요. 부엌에서 엄마가 그릇을 달그락거리는 소리가 들렸고, 뒷마당에서 아빠가 헛기침하는 소리도 들렸고 .. (8쪽)

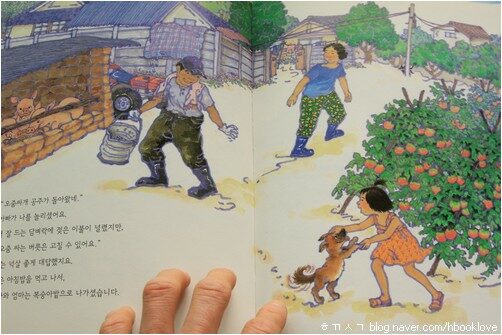

그림책 아이는 간밤에 수박을 잔뜩 먹은 나머지 그만 밤에 쉬를 누었습니다. 이부자리에 오줌이 흥건히 뱁니다. 이럴 수 있겠지 하고 생각하다가도, 시골 아이인데 이러할 수 있을까 아리송합니다. 도시에서 시골로 찾아온 아이들이 밤에 오줌 누러 나가기 무섭다고 내처 자다가 이부자리에 오줌을 쌀 수 있겠지요. 시골 아이라 하더라도 어제 하루 아주 개구지게 놀다가 곯아떨어져 그만 밤오줌 누기를 건너뛰었을 수 있겠지요.

그러나, 개구지게 노는 아이라면 날마다 개구지게 놀 테니, 밤오줌 가리기쯤이야 대수롭지 않으리라 느껴요. 더구나, 아이가 이불에 오줌을 누었는데, 어머니한테 꾸지람을 들을까 봐 몰래 내뺀다는 얼거리가 그닥 사랑스럽지 않습니다. 개구지게 잘 노는 아이요, 어머니 아버지하고 한 방에서 자는 아이가 아니라, 혼자 방을 얻어 지내는 아이라 한다면, 또 시골에서 살아가는 씩씩한 아이라 한다면, 새벽 일찍 잠에서 깨어 이불을 들고 마당으로 나와 바지랑대 받치고 빨랫줄에 척 하고 널 때에 더 멋스러우며 이야기 흐름도 재미나리라 느낍니다. 동무들이 ‘어라, 너 오줌 쌌니? 왜 이불을 널어?’ 하고 물으면 ‘이 바보야, 이 좋은 햇살이 이불에 스며들어야 밤에 잠을 잘 때에 좋다구. 자면서 햇볕 냄새를 맡아 봤니? 난 햇볕 냄새를 맡고 싶어 이렇게 아침부터 일찍 이불을 넌단다.’ 하고 대꾸하겠지요.

또는, 아이가 ‘아이고, 큰일이네. 그래, 오늘은 나 혼자 이 이불을 빨아 볼까?’ 하면서 이불을 꽁꽁 싸들고 냇가로 찾아가 빨래를 혼자 하려는 ‘모험’을 보여줄 수 있습니다. 아이로서는 내뺄 까닭이 없으니까요. 너덧 살 아주 어린 아이가 아닌데, 글도 알고 동무네 집에 혼자서 찾아갈 수 있는 제법 큰 씩씩한 아이인데.

이를테면, ‘삐삐 긴양말’은 이와 같은 때에 어떻게 할까 생각해 봅니다. 쉬를 누었으면 속옷과 치마도 젖었겠지요. 옷도 갈아입어야 하겠지요. 그러니까, 옷도 빨고 이불도 빨아야 합니다. ‘삐삐 긴양말’은 ‘자, 오늘 빨래놀이 실컷 하자!’ 하고 생각했으리라 봅니다.

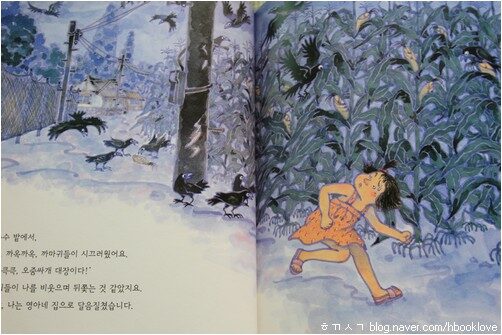

.. 옥수수밭에서, 까옥, 까옥까옥, 까마귀들이 시끄러웠어요. ‘큭, 큭큭, 오줌싸개 대장이다!’ 까마귀들이 나를 비웃으며 뒤쫓는 것 같았지요 .. (15쪽)

시골 닭울음이 시끄럽지 않듯, 시골 들새와 멧새는 시끄럽지 않습니다. “까마귀들이 시끄러웠어요”가 아니라 “까마귀들이 한꺼번에 큰소리로 울었어요”라 해야 알맞습니다.

새들 지저귀는 소리도, 개구리와 벌레가 노래하는 소리도, 바람이 부는 소리도, 빗물 흩날리는 소리도, 눈발 내리는 소리도, 하나하나 아름다우면서 살갑고 재미난 시골 자연이라고 느껴요.

아무래도 이 그림책 《아무도 몰랐으면 좋겠어!》는 시골 아이 아닌 도시 아이한테 들려주는 그림책이 될 텐데, 시골마을 살림살이와 자연을 ‘시끄럽’거나 ‘무섭’거나 얄궂은 쪽으로 모는 일은 못마땅합니다.

시골살이는 자연스러운 삶입니다. 시골살이는 자연이랑 하나되는 삶입니다. 시골살이는 자연을 좋아하고 아끼며 사랑하는 삶입니다.

소리 하나가 자연스럽고 좋습니다. 빛깔 하나가 자연스럽고 사랑스럽습니다. 그림책을 빚은 박경진 님이 이와 같은 대목을 조금 더 찬찬히 헤아리거나 살필 수 있었으면, 얼거리라든지 줄거리라든지 빛깔이라든지 결이라든지 사뭇 새롭게 거듭났으리라 봅니다.

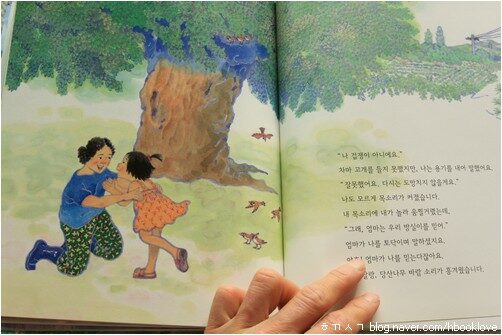

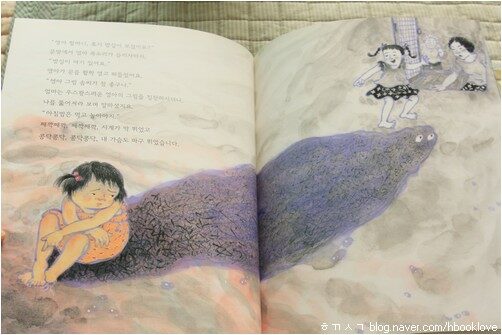

.. 나는 또 달아나고만 싶었는데, “엄마는 방실이가 오줌싸개라도 좋아. 하지만 방실이가 도망친 걸 알고 엄마는 슬펐어. 도망칠 때마다 점점 용기를 잃어버려서 겁쟁이로 변해 버릴 텐데…… 누가 방실이를 겁쟁이라고 놀리면 어쩌지?” 엄마가 내게 말하셨지요 .. (27쪽)

그림책은 ‘가르침(교훈)’으로 마무리짓습니다. 가르침이 나쁘다고 여기지 않습니다. 가르침은 반드시 깃들어야 합니다. 위에서 아래로 내려보내는 ‘훈계’나 ‘훈시’ 같은 다그침이 아니라, 어버이로서 아이를 사랑하고 믿으며 아끼는 가르침은 꼭 담겨야 합니다.

그런데, 그림책 어머니가 아이한테 “용기를 잃어 겁쟁이로 바뀔”까 걱정하니 알쏭달쏭합니다. “겁쟁이라고 놀린”다 한들 무엇이 대수로운지 궁금합니다.

그림책 어머니는 그림책 아이한테 ‘오줌을 누었으면 빨랫줄에 널거나 담벼락에 널어 잘 말리면 되잖니’ 하고 얘기해야지요. 또는 ‘마침 이불 빨래한 지 오래되었으니까, 어머니랑 같이 냇가에 가서 즐겁게 빨자’ 하고 얘기해야지요. 오줌 싼 이불을 내팽개치고 내뺐대서 무슨 겁쟁이가 되나요. 이는 겁쟁이가 아니에요. ‘내 삶을 나 스스로 다스리지 못하는 바보’라 할 만해요.

물을 쏟을 수 있고, 그릇을 깰 수 있습니다. 신 한 짝 잃을 수 있고, 옷에 고추장을 흘릴 수 있습니다. 너그러이 바라보는 눈길이라기보다, 따스히 바라보는 눈길이 되어, 함께 삶을 꾸리고 삶을 돌보며 삶을 짓는 하루가 되도록, 어버이와 아이가 예쁘게 얼크러질 때에 아름다우리라 생각합니다.

줄거리 흐름으로 볼 때에, 그림책 어머니가 “엄마는 슬펐어” 하고 말하지만, 이때에는 “엄마는 서운했어”라 말해야 올바릅니다. 슬픈 일이 아니라 서운한 일입니다. 곧, 그림책 《아무도 몰랐으면 좋겠어!》는 예쁘며 빛나는 그림결을 알뜰살뜰 잘 보여주지만, 줄거리 흐름과 얼거리가 튼튼하게 서지 못한 탓에, 퍽 서운합니다. (4345.4.29.해.ㅎㄲㅅㄱ)

― 아무도 몰랐으면 좋겠어! (박경진 글·그림,미세기 펴냄,2006.7.15./9000원)