-

-

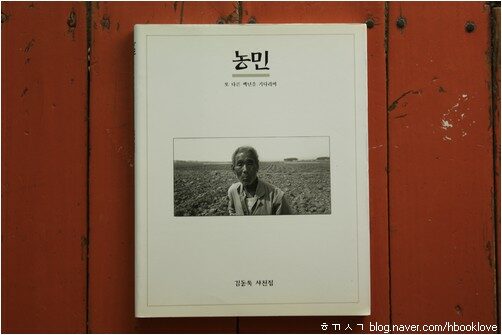

농민:또 다른 백년을 기다리며

김동욱 지음 / 눈빛 / 1995년 4월

평점 :

절판

삶도 사랑도 사진도 빛

[찾아 읽는 사진책 100] 김동욱, 《농민, 또 다른 백년을 기다리며》(눈빛,1995)

전라남도 고흥 시골마을은 새벽부터 부산합니다. 이웃집 마늘밭에서 올 햇마늘이 처음으로 나온 오월부터 이곳 시골마을은 더없이 바쁜 흙일철(농번기)을 맞이합니다. 이웃집 할머니와 할아버지 모두 새벽 네 시 즈음이면 논자락으로 나와 일을 합니다. 네 시 반이나 다섯 시쯤은 늦습니다. 네 시 즈음부터 논배미에서 물을 살피고 흙을 돌봅니다.

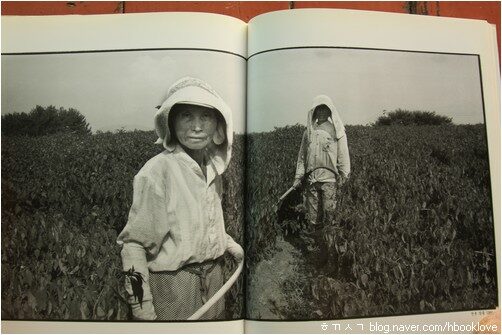

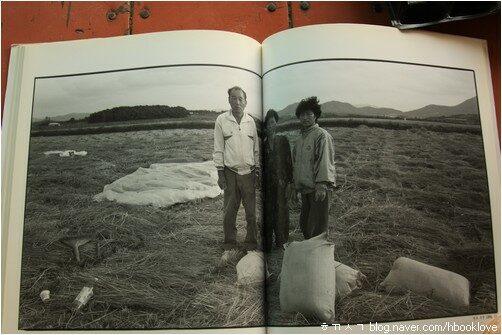

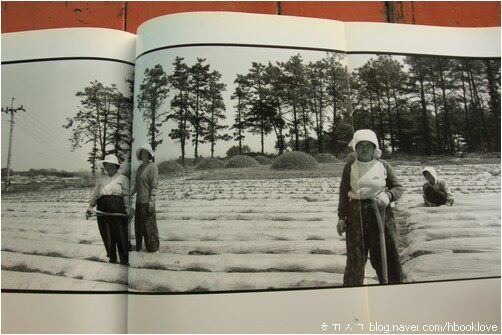

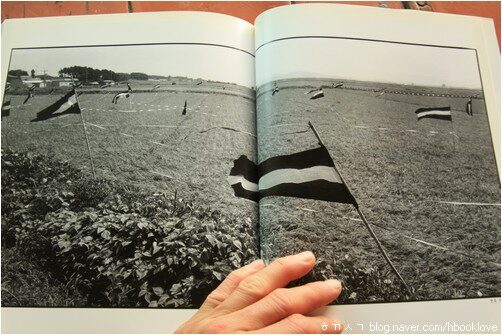

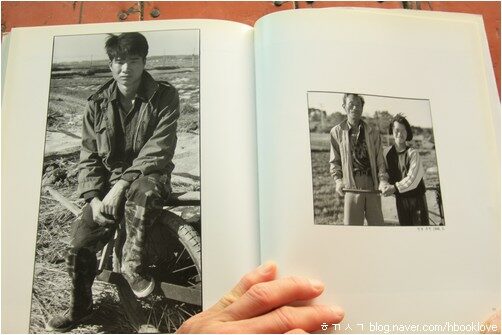

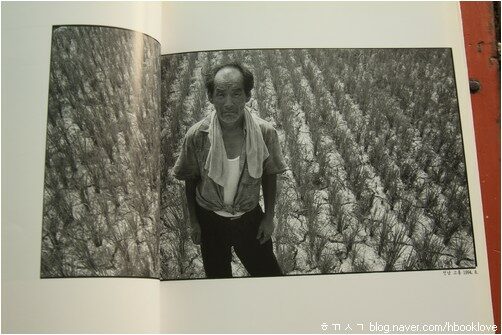

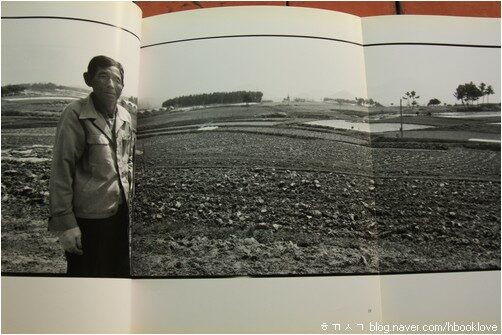

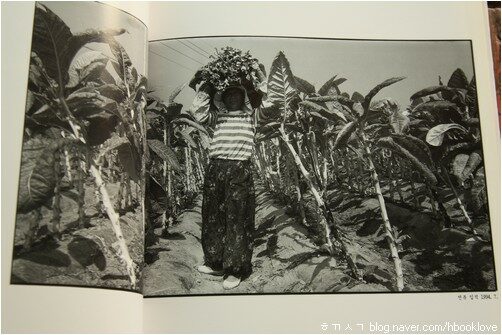

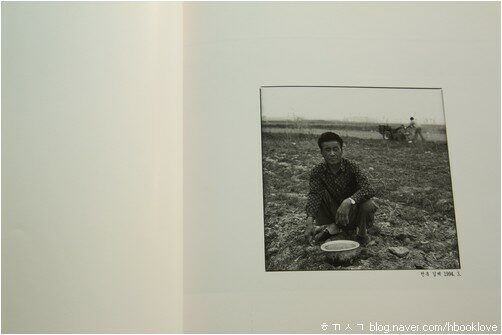

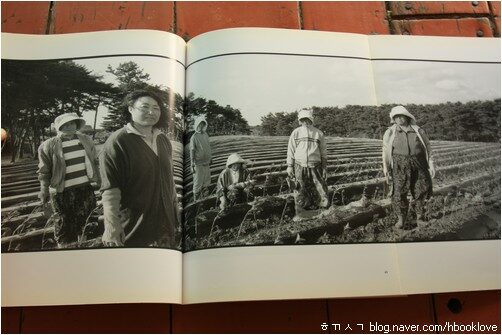

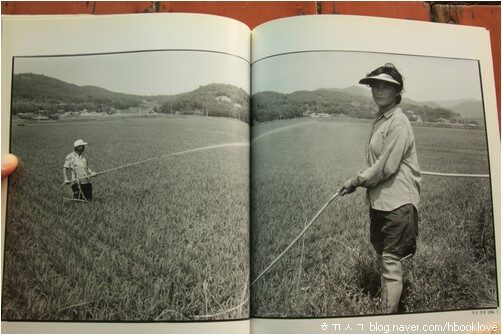

시골 흙일꾼 얼굴을 사진으로 담은 《농민, 또 다른 백년을 기다리며》(눈빛,1995)를 읽으며 생각합니다. 1995년에 처음 나온 이 사진책은 어느새 판이 끊어졌습니다. 사진쟁이 김동욱 님은 흙일꾼 이야기를 더 사진으로 담아 보았는지, 이 책으로 마무리짓고 다른 길로 접어들었는지 잘 모르겠습니다. 다만, 사진책 《농민》에는 비가 오는 날이나 궂은 날이나 눈이 뿌리는 날, 시골마을 흙일꾼 삶이 어떠한가 하는 모습은 드러나지 않습니다. 사진책 《농민》에는 논이나 밭에 나와 일하는 흙일꾼이 ‘사진기를 바라보는 얼굴’ 모습만 드러납니다.

사진쟁이 김동욱 님은 “운주사를 사진으로 정리하려고 주말을 이용해 일 년 남짓 내려가 보곤 했다. 그러나 찍으면 찍을수록 내 식으로 접근하기는 어려웠고, 흔히 볼 수 있는 문화재 사진이 나올 뿐이었다(101쪽/작가의 말).” 하고 이야기합니다. 김동욱 님 스스로 운주사라 하는 절을 ‘문화재’로 여긴다거나 ‘기록할 값어치가 있는 곳’으로 생각했으면, 운주사라 하는 절을 사진으로 찍을 때에 ‘문화재’로 보이는 사진이 태어나거나 ‘기록할 값어치가 있다’ 싶은 사진이 나옵니다. ‘흔히 볼 수 있는 문화재 사진’이 나올 뿐이라면, 사진을 찍는 분 스스로 이 같은 생각굴레에 빠졌기 때문입니다. 이리하여, 사진쟁이 김동욱 님 스스로 “한 사람이 부르기 시작하자 노래는 이내 합창이 되어 들로 퍼진다. 빈속에 연거푸 마신 막걸리 때문에 금방 취기가 오르며 다리가 풀렸다. 나도 노래를 흥얼거리며 걸었다. 어줍잖은 사명감, 우월감, 무력감, 초조함은 없었다. 노랫가락 따라 남도 들녘 저 멀리로 사라진 듯했다(102쪽/작가의 말).” 하고 이야기를 하며 사진을 찍는 삶이라 한다면, 이러한 말 그대로 김동욱 님 사진에는 “어줍잖은 사명감, 우월감, 무력감, 초조함”이 깃들 까닭이 없습니다.

더없이 마땅합니다만, 사진책 《농민》을 들여다보면, 어느 사진에는 바로 이 “어줍잖은 사명감, 우월감, 무력감, 초조함”이 살며시 깃들고, 어느 사진에는 이런저런 “어줍잖은 사명감, 우월감, 무력감, 초조함”이 조금도 드러나지 않습니다. 해맑구나 싶은 사진이 있습니다. 좋구나 싶은 사진이 있습니다. 아름답구나 싶은 사진이랑 슬프구나 싶은 사진이 있어요.

그런데, 어느 사진이든 논자락이나 밭자락 한복판에서 찍은 사진이요, 밝은 낮나절에 찍은 사진입니다.

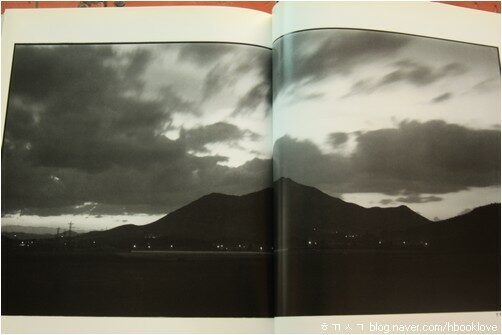

왜 새벽 네 시에 찍은 사진은 없을까요. 왜 저녁 여덟 시에 찍은 사진은 없을까요. 흙일꾼을 좇아 흙일꾼을 찍는 사진이라 할 때에는, 흙일꾼 삶자락을 살피며 사진을 찍을 수 있어야 하지 않을까요. 새벽이 없고 저녁이 없는 흙일꾼 이야기를 사진에 살포시 담을 수 있어야 하지 않을까요.

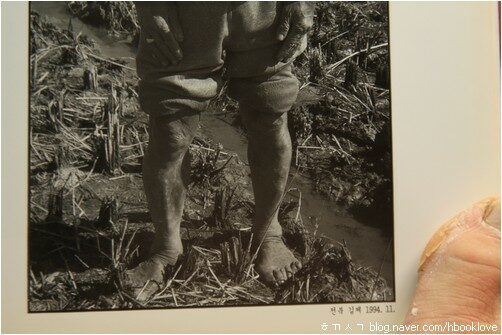

흙 묻은 발가락, 까무잡잡한 얼굴, 갈라터진 손가락, 투박한 몸뚱이, 알록달록 펑퍼짐한 옷차림, 고되다 싶은 일을 하면서도 웃고 노래하는 매무새, ……, 그리고 밭고랑처럼 깊게 팬 주름살을 사진으로 담기에 ‘흙일꾼(농민)’ 사진이 되지는 않습니다. 자리를 바꾸어, 서울 골목동네 한켠에서 이러한 사진을 찍는다 할 때에도 똑같은 모습이 나와요. 사람들 뒷모습만 ‘논밭’에서 ‘골목집’으로 바뀝니다. 바닷마을에서도 이와 마찬가지예요. 바닷마을에서 이러한 틀로 사진을 찍으면, 사람들 뒷모습만 ‘고기잡이배’나 ‘바다’가 드러날 뿐입니다.

한국땅에 사진이 들어온 지 백 해쯤 되었을까 어림해 봅니다. 백 해에서 더 지났다 할 수 있고, 맨 처음 들어온 날로 치면 백 해를 훌쩍 넘었다 할 테지요. 이럭저럭 나라 곳곳에서 사진일 하던 사람들이 생긴 때로 치면 이냥저냥 백 해로 칠 만합니다. 지난 백 해에 걸쳐, 이 나라 흙일꾼을 사진으로 담던 사람들은 어떤 모습 어떤 삶 어떤 이야기를 사진으로 담으려 했을까 생각해 봅니다. 흙에서 흙일을 하는 흙일꾼은 어떠한 사람 어떠한 삶 어떠한 사랑이라고 여기며 사진기를 손에 쥐었을까 헤아려 봅니다.

예나 이제나 ‘흙일꾼 스스로’ 흙이랑 뒹굴며 사진기를 든 일은 아직 없습니다. 예나 이제나 ‘흙일꾼 삶결’에 맞추어 사진기를 쥔 사진쟁이는 찾아보기 어렵습니다.

청와대에서 대통령을 사진으로 담는다 한다면, 대통령 삶자락을 어떻게 좇으며 사진으로 담으면 좋을까 생각해 봅니다. 아이들 삶을 사진으로 담는다 할 때에, 아이들 삶자락을 어디부터 어디까지 어떻게 살피며 사진으로 담으면 좋을까 곱씹어 봅니다. 저잣거리 할머니를 사진으로 담을 때에, 버스 운전기사를 사진으로 담을 때에, 길거리 청소부를 사진으로 담을 때에, 탄광 일꾼을 사진으로 담을 때에, 사진쟁이는 이들을 어디부터 어디까지 얼마만큼 살피고 돌아보면서 사진기를 쥘 때에 ‘삶빛’을 ‘사진빛’으로 옮길 만한가 가누어 봅니다.

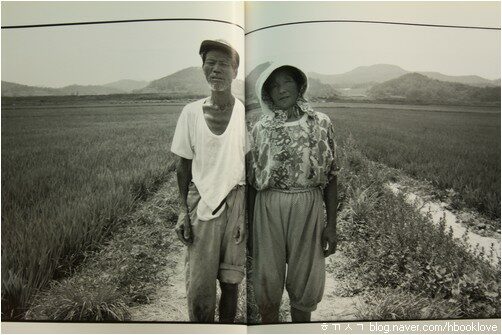

사진책 《농민》은 무척 사랑스럽습니다. 이 사진책에 담긴 시골 흙일꾼 누구나 ‘도시로 나가 회사에서 돈을 버는 아들’을 떠올리며 사진쟁이 앞에서 ‘모델로 선선히 서 주었구나’ 싶은 느낌입니다. 사진쟁이를 바라보는 흙일꾼이 아니라 ‘도시에서 대학교 마치고 커다란 회사에서 일자리 얻은 아들’을 바라보는구나 싶은 느낌입니다. 꼭 이런 느낌이라서 사랑스럽지는 않습니다. 어느 모로 보면, 사진쟁이 김동욱 님은 ‘시골 흙일꾼을 바라본다’기보다 ‘이녁 늙은 어버이를 바라본다’고도 할 수 있는데, 따사로이 바라보며 즐거이 어깨동무하고픈 마음을 사진으로 담았어요. 나는 이 결을 느끼면서 사진책 《농민》이 매우 사랑스럽다고 느낍니다.

그러나, 한 가지 아쉽다고 밝힐밖에 없는데, 사진과 사진책은 사랑스럽지만, 막상 ‘흙과 흙일과 흙일꾼 이야기’는 살포시 건드리지 못하는구나 싶어요. 사진에 흙이 묻어나지 않습니다. 사진기에 흙일이 스며들지 않습니다. 사진쟁이한테 흙일꾼이 녹아들지 않습니다.

김동욱 님이 종달새 소리도 듣고, 뻐꾸기 소리도 들으며, 제비 소리도 듣는 즐거움 누리면서 한결 느긋하게 식구들 모두 이끌고 다니며 시골 곳곳을 예쁘게 누빌 수 있으면 “또 다른 백 해를 기다리는 흙일꾼” 사진이 아니라, “바로 오늘 사랑을 누리는 흙일꾼” 사진을 베풀 만했으리라 생각합니다. 시골에서 흙을 만지며 살아갈 때에는 시골 흙사람답게 흙일꾼 삶자락을 사진으로 담으며 즐겁습니다. 시골로 찾아와 흙을 만지며 살아갈 때에는 도시사람답게 새로운 손길과 눈길로 흙일꾼 삶결을 사진으로 옮기며 기뻐요. 삶은 빛이요, 사랑은 빛이며, 사진은 빛입니다. 삶은 이야기요, 사랑은 이야기이며, 사진은 이야기입니다. (4345.5.29.불.ㅎㄲㅅㄱ)

― 농민, 또 다른 백년을 기다리며 (김동욱 사진,눈빛 펴냄,1995.4.26./15000원)