-

-

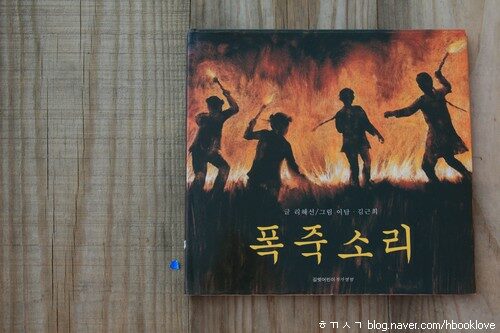

폭죽소리 ㅣ 길벗어린이 작가앨범 1

리혜선 지음, 이담 외 그림 / 길벗어린이 / 1996년 3월

평점 :

다 함께 즐기는 그림책 219

겨울밤 가랑비 소리

― 폭죽소리

리혜선 글,이담·김근희 그림

길벗어린이 펴냄,1996.3.1./10500원

깊은 새벽 어떤 소리 하나 듣고 잠에서 깹니다. 아이들이 쉬 마렵다고 보채는 소리 아니요, 큰아이가 뒹굴다가 잠꼬대 하는 소리 아닙니다. 설마 들쥐가 집에 들어와서 무얼 갉아먹는 소리인가 생각하다가, 아니겠지 싶으면서도 이 소리인가 하고 부시시 일어나 마당을 내다봅니다.

한겨울 깊은 밤, 마당은 겨울비로 촉촉하게 젖습니다. 생각해 보니, 어제 하루 햇살 보기 힘들 만큼 구름이 두껍게 끼었습니다. 고흥은 날이 따사롭기에 눈은 안 올 테고 비라도 뿌릴 듯하겠다 싶었습니다. 그리고, 깊은 밤 참말 겨울비 흩뿌립니다. 비오는 소리였구나.

섬돌 언저리에 놓은 책상자를 빗물 들이치지 않을 만한 자리로 옮깁니다. 흙바닥과 이웃집 마늘밭과 마당과 후박나무 잎사귀를 가볍게 때리는 겨울 가랑비 소리를 듣습니다. 그래, 나는 빗소리를 듣고 잠에서 깼군요.

하기는. 신문배달을 하던 무렵부터 빗소리에 벌떡 일어나곤 했어요. 아주 어릴 적에는 창밖으로 들리는 빗소리 듣고 밤에도 문득 눈을 뜨기는 했지만 딱히 일어나지는 않았는데, 나는 아마 꽤 어릴 적부터, 어쩌면 아주 먼먼 옛날부터 빗소리 알아듣는 유전자가 몸속에 깃들었을 수 있어요.

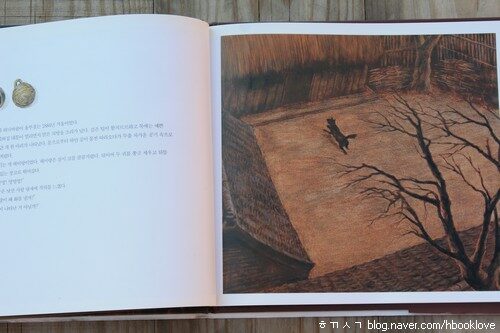

.. 왕씨는 관 속에 이상한 차림의 여자아이가 있다는 말을 듣고도 조금도 놀라지 않았다. 됫박 속에서 뭔가 노르스레한 것이 가볍게 떨어져 내렸다. 이를 본 왕씨 아주머니의 얼굴빛이 갑자기 굳어졌다. “당신 조 씨앗은 누굴 갖다 줬어요?” “저 애와 바꾸었지.” 왕씨는 싱글거리며, 마침 부엌데기를 두려던 참인데 씨앗 한 됫박으로 이 여자아이와 바꾸었으니 얼마나 싸냐고 장사꾼답게 말을 늘어놓았다 .. (10쪽)

빗소리를 곧 알아채기에, 눈소리도 이내 알아챕니다. 바람소리도 알아챕니다.

아이들 이불깃 여미다가 다시금 생각합니다. 나는 어린 날부터 코가 퍽 나빴는데, 코로 냄새를 맡아 헤아리는 느낌을 다른 사람들처럼 제대로 받아들이지 못한 터라, 나로서는 귀로 소리를 들어 헤아리는 느낌에 더 마음을 기울였을 수 있겠다 싶습니다. 사람들이 “냄새 좋네.” 하거나 “냄새 나빠.” 할 적에 나는 무슨 냄새가 나는가 하고 고개를 갸우뚱하곤 합니다. 콧물을 늘 달고 살았으며, 코가 늘 막히니 머리도 늘 멍하지 않았나 싶습니다. 그래도 소리는 먼저 느껴요. 이를테면, 국민학생 때 담임선생이 골마루를 끌신을 질질 끌며 걸어오는 소리를 느낍니다. 교실에서 동무들이 왁자지껄 떠들어도 문득 이런 소리를 듣고는 후다닥 내 자리로 돌아가 앉습니다. 그러나 다른 아이들은 담임선생이 교실 문 앞까지 와도 못 알아채지요.

소리를 듣는 삶이란 무엇일까요. 소리는 어디부터 어디까지 들을 수 있을까요.

식구들과 아직 도시에서 지낼 적에는 전철 소리와 자동차 소리 때문에 귀가 몹시 아팠습니다. 찢어지는 듯한 이들 소리는 참말 가슴을 좍좍 찢는구나 싶었어요.

도시를 떠나 시골에 깃들며 전철도 버스도 자동차도 멀리 떨어지면서 홀가분합니다. 비로소 내 귀와 마음과 몸을 아늑하게 쉴 만한 소리를 듣습니다. 멧새와 풀벌레 소리를 듣습니다. 바람과 햇살 소리를 듣습니다. 풀과 나무 소리를 듣습니다. 구름과 비와 눈 소리를 듣습니다.

비오는 날씨를 좋아하는 분들은 빗소리를 좋아한다고 말하는데, 나는 눈오는 소리, 곧 ‘눈소리’도 좋아합니다. 눈소리는 귀로도 들을 수 있지만, 귀보다 몸으로 먼저 들어요. 몸으로 퍼뜩 느끼지요. ‘아, 눈이 오네.’ 하고. 저기 높디높은 하늘에도 눈송이 하나둘 떨어지며 내는 가볍고 포근한 소리를 몸이 먼저 듣습니다. 그러고 나서 눈으로 눈송이를 보고, 눈으로 눈송이를 보면서 머리카락부터 발가락까지 쩌릿쩌릿 울리듯 눈소리를 받아들입니다.

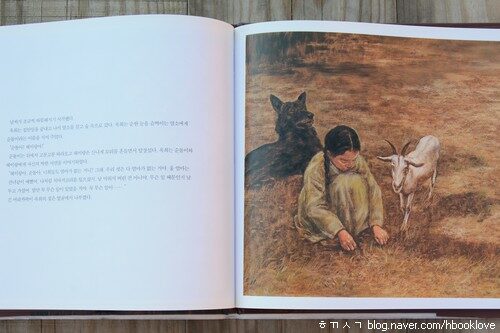

.. “헤이랑(개)아, 순돌(염소)아, 너희들도 엄마가 없는 거니? 그래, 우리 셋은 다 엄마가 없는 거야. 울 엄마는 선녀같이 예뻤어. 나처럼 치마저고리를 입으셨지. 날 미워서 버린 건 아니야. 무슨 일 때문인지 날 두고 가셨어. 엄만 꼭 무슨 일이 있었을 거야. 꼭 무슨 일이 …….” .. (24쪽)

밥을 끓이면, 밥 익는 냄새 구수하게 퍼집니다. 그리고 밥 끓는 소리 자글자글 보글보글 퍼집니다. 냄새와 소리가 어우러지면서 즐겁게 기다립니다. 냄새와 소리가 얼크러지면서 기쁘게 웃습니다.

서로 웃으며 웃음소리를 나눕니다. 서로 이야기보따리 끌르면서 이야깃소리 나눕니다. 서로 사랑을 속삭이면서 사랑소리를 나눕니다. 모든 움직임에는 소리가 있습니다. 몸을 움직이든 마음을 움직이든 소리가 있습니다. 즐겁게 울리는 소리요, 환하게 퍼지는 소리입니다.

까르르 웃어 보셔요. 내 웃음이 얼마나 멀리까지 퍼지는지 느껴 보셔요. 벌컥 골을 내 보셔요. 내 골부리는 얄궂은 소리가 얼마나 멀리까지 퍼지는가 느껴 보셔요.

사랑을 나누듯 미움까지 나눕니다. 사랑을 건네듯 미움까지 건넵니다. 사랑을 속삭이듯 미움을 퍼뜨립니다.

어떤 삶이 나부터 즐겁고, 어떤 삶이 나한테서 비롯할 때에 아름다울까요. 내 목소리는 어떤 결 어떤 무늬일 때에 해맑게 빛날까요.

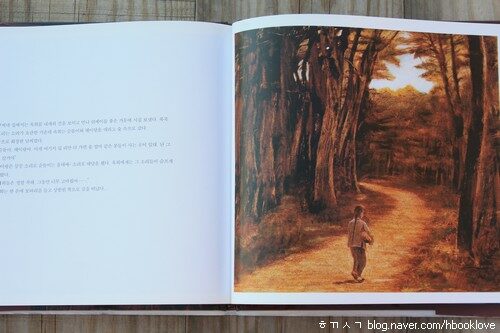

.. 왕씨네 집에서는 옥희를 내세워 선을 보이고 언니 쉬메이를 좋은 가문에 시집 보냈다. 폭죽 터뜨리는 소리가 요란한 가운데 옥희는 순돌이와 헤이랑을 데리고 숲속으로 갔다. 참으로 화창한 날씨였다. “순돌아, 헤이랑아. 이제 여기서 십 리만 더 가면 울 엄마 같은 분들이 사는 곳이 있대. 난 그리로 갈 거야.” .. (42쪽)

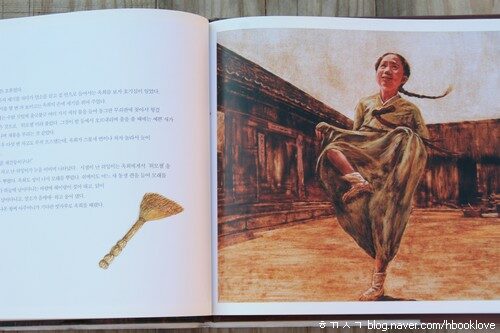

리혜선 님 글에, 이담·김근희 두 분 그림이 어우러진 그림책 《폭죽소리》(길벗어린이,1996)를 읽습니다. 고향나라 아닌 중국에서 힘겹게 살아가던 한겨레 ‘아무개’ 눈물과 서러움이 깊이 깃든 이야기 한 자락 읽습니다. 중국사람한테 폭죽소리란 기쁨과 웃음을 나누려는 소리였을 테지요. 한국사람한테 폭죽소리는 어떤 삶을 나눌 만한 소리였을까요.

도시에서나 시골에서나 자가용 없는 집은 드뭅니다. 자가용을 모는 이들이 내는 소리는 서로한테 어떤 소리가 될까요. 도시를 쩌렁쩌렁 울리는 온갖 기계소리는 어떤 소리가 될까요. 시골에 짓고는 도시로 전기를 보내는 발전소와 송전탑에서 내는 웅웅 소리는 어떤 소리가 될까요. 도시사람이 탈 비행기 오르내릴 비행장이 서는 시골마을에서 늘 들어야 하는 귀를 찢는 소리는 시골사람한테 어떤 소리가 될까요.

기찻길도 시골을 가로지릅니다. 고속도로도 시골을 가로지릅니다. 도시 한복판에 고속도로나 기찻길을 놓으며 마을을 둘로 쪼개는 일이란 없습니다. 도시사람은 이 도시에서 저 도시로 싱싱 내달리며 귀를 째는 찻소리를 내는데, 이 찻소리가 시골사람과 시골숲 들짐승과 풀벌레한테 어떻게 스며드는가 하는 대목을 헤아리는 분은 얼마나 있을까요.

깊은 겨울밤, 빗소리를 조용히 다시 듣습니다. 아이들 색색거리며 깊이 잠든 소리를 가만히 듣습니다. 식구들 머리카락을 살살 쓰다듬습니다. 고즈넉하니 아름다운 겨울밤을 보듬을 착한 소리를 생각하면서, 나도 다시 이부자리를 파고듭니다. 4346.1.21.달.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013)