-

-

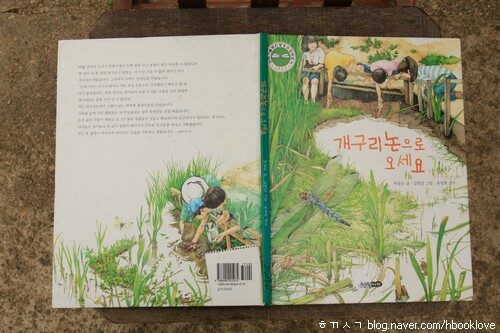

개구리 논으로 오세요

여정은 지음, 김명길 그림 / 길벗어린이 / 2004년 5월

평점 :

다 함께 즐기는 그림책 277

개구리와 함께 살아가기

― 개구리논으로 오세요

여정은 글,김명길 그림

천둥거인 펴냄,2004.5.1./11000원

개구리는 개구리집이 저희 집입니다. 개구리집은 숲이기도 하고 풀섶이기도 하며, 풀밭이나 꽃밭이기도 합니다. 논도 개구리집이 되고, 밭도 개구리집이 됩니다. 멧골이나 시냇가도 개구리집이 되어요.

사람은 사람집이 우리 집이 되겠지요. 사람은 도시에서도 살고 시골에서도 살아요. 사람은 한갓진 골목동네에서 살거나 복닥거리는 시내 한복판에서도 살지요. 두멧시골에서 살거나 숲속에 조용히 깃들어 살아가기도 해요.

개구리는 딱히 사람 곁에서 살아가지 않습니다. 사람도 굳이 개구리 곁에서 살아가지 않습니다. 그렇지만, 개구리 살아가는 곳에서 지내는 사람은 맑은 물과 시원한 바람과 따순 햇살을 먹습니다. 이와 달리, 사람 곁에서 살아가는 개구리는 자동차에 치여 죽거나 농약을 마시다가 죽거나 경운기나 트랙터에 깔려 죽곤 합니다.

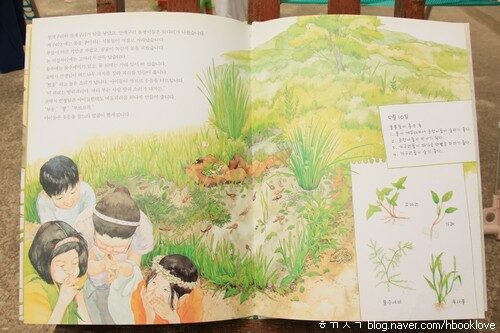

.. “아이, 귀여워. 집에 가져가서 키우고 싶어.” “올챙이한테는 여기가 집이야. 다른 데서는 잘 자라지 못해.” 코딱지 선생님이 타이릅니다 .. (6쪽)

소쩍새는 어디에서 살까요. 꾀꼬리는 어디에서 사나요. 제비는 어디를 보금자리로 삼을까요. 까치와 까마귀는 이녁 둥지를 어디에 마련할까요. 사람들은 ‘우리 집’을 마련하면서 사람 곁에 다른 목숨들 고이 지낼 만한 삶터를 알맞게 남기는가요. 사람들은 ‘우리 집’만 생각하느라 다른 목숨들 모두 내쫓거나 죽이거나 몰아내지는 않나요. 아니, 사람들은 ‘우리 집’만 생각하기에 바빠, 막상 ‘사람 이웃’들 보금자리조차 넉넉히 나누는 일을 안 하지 않나요.

.. “올챙이한테 사람 손은 너무 뜨거워서 함부로 만지면 죽어. 그냥 물에 손을 넣고 가만있어 봐. 그러면 올챙이들이 뽀뽀를 해 준다.” 물속에 손을 넣으니 조금 있다 올챙이들이 다가와 달라붙습니다. 손이 간질간질합니다 .. (8쪽)

개구리와 함께 살아가는 사람은 언제나 개구리 노래잔치를 누립니다. 꾀꼬리와 함께 살아가는 사람은 늘 꾀꼬리 노래잔치를 즐깁니다. 귀뚜라이와 함께 살아가는 사람은 노상 귀뚜라미 노래잔치를 마주해요.

오늘날 사람들은 어떤 잔치를 맞이하나요. 오늘날 사람들은 어느 곳을 우리 보금자리로 삼아 우리 꿈과 사랑을 펼치는 너른마당으로 삼는가요.

여정은 님 글과 김명길 님 그림으로 이루어진 그림책 《개구리논으로 오세요》(천둥거인,2004)를 읽으며 생각합니다. 우리는, 아니 도시사람은 이제 따로 개구리논으로 찾아가야 개구리를 만납니다. ‘여느 논’으로 찾아가서는 개구리를 보기도 어렵습니다. ‘여느 논’에 잘못 손을 담갔다가는 농약 밴 논물에 손이 다칠는지 모릅니다.

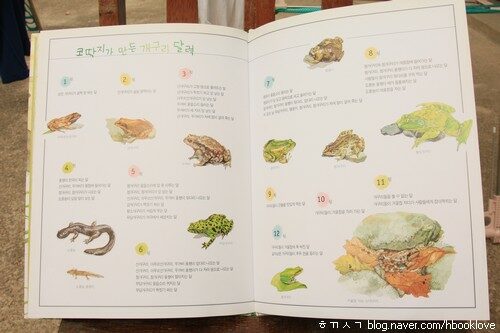

개구리 살아가는 논에는 거미도 살고 게아재비도 삽니다. 미꾸라지와 다슬기가 살는지도 몰라요. 물방개와 소금쟁이도 살아갈 수 있는지 몰라요. 그러면, 잠자리도 알을 낳을 수 있고, 도룡뇽이나 뱀도 함께 어우러질는지 모르지요.

개구리 살아갈 수 없는 논에서 거둔 벼는 누가 먹을 만할까 궁금합니다. 농약을 친 벼는 한결 값싸게 도시 노동자한테 내다 팔아서 도시 노동자가 먹을 만할까 궁금합니다. 돈이 없는 사람은 농약에 찌든 쌀을 사다가 먹어야 하는지 궁금합니다. 온누리 누구나, 이 나라 어떤 사람들이나, 개구리 함께 오순도순 노래하는 논에서 거둔 싱그러운 벼를 빻은 쌀을 먹으면서 즐겁게 어깨동무할 때에 아름답지 않나 궁금합니다.

.. 오늘 아기 산개구리를 보았다. 아주아주 작았다. 개구리가 그렇게 작다니, 상상도 못 했다. 코딱지가 그러는데, 개구리는 5년에서 7년쯤 산다고 한다 .. (19쪽)

도룡뇽 한 마리를 지키고자 고속철도를 막을 수 있습니다. 개구리 한 마리를 지키려고 공항을 막을 수 있습니다. 맹꽁이 한 마리를 지킬 뜻으로 관광단지나 발전소 모두 막을 수 있습니다. 도마뱀 한 마리를 지킬 생각으로 아파트도 쇼핑센터도 극장도 체육관도 축구장도 모두 막을 수 있어요.

우리 이웃은 도룡뇽이고 개구리이며 맹꽁이입니다. 우리 동무는 도마뱀이요 제비이며 멧토끼입니다. 우리 곁에서 아름다운 숨결이 푸르게 노래할 때에 즐겁습니다. 우리 둘레에서 싱그러운 빛이 곱게 넘실거릴 때에 웃음꽃 피어납니다. 4346.6.18.불.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 시골 아버지 그림책 읽기)