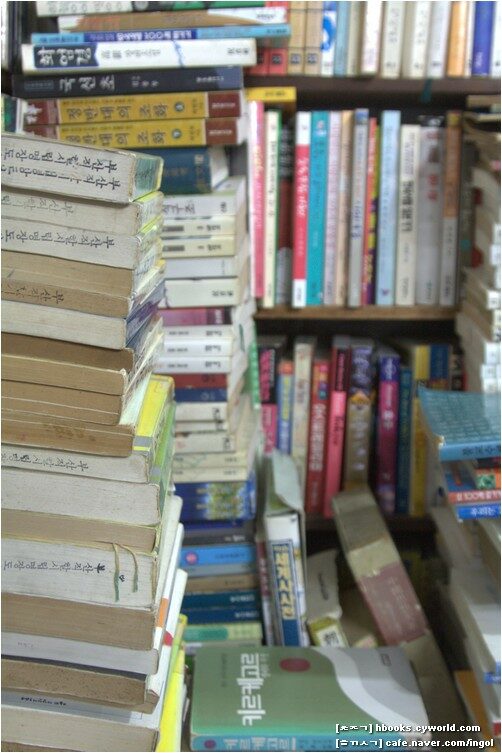

헌책방 도서관

도서관이 있어 책을 건사한다. 도서관이 있기에 사람들이 도서관을 찾아가서 책을 만난다. 도서관이 있는 즐거움 누리는 사람들은 책 한 권이 우리 삶터를 어떻게 살찌우거나 가꾸는 밑거름이 되는가를 잘 깨닫는다.

도서관에서 책을 알뜰살뜰 건사하다가 때때로 책을 버린다. 도서관을 한 번 짓고 나서 책 놓을 자리를 더 늘리지 않기 일쑤라, 날마다 늘어나는 책을 좁은 자리에 모두 건사하지 못한다. 책이 날마다 새롭게 태어나는 만큼 도서관 터 또한 꾸준하게 늘려야 할 테지만, 도서관 건물은 좀처럼 늘어나지 못한다.

도서관에서 건사하지 못하고 버려야 하는 책은 어디로 가는가. 도서관에서조차 책을 건사하지 못한다면, 앞으로 옛책은 어디에서 찾아야 하는가. 한국에서 가장 크다는 도서관 한 권에만 모든 책을 한 권쯤 갖추면 될 노릇인가. 서울뿐 아니라 인천에도 부천에도 안산에도 부산에도 통영에도 완도에도 해남에도 영암에도 광주에도 화순에도 …… 어느 고을 어느 도서관이라 하더라도 날마다 태어나는 아름다운 책을 알뜰살뜰 건사할 자리를 넉넉히 마련할 때에 책빛이 환하지 않을까.

도서관에서 버린 책이 헌책방으로 들어온다. 도서관에서 헌책방에 곧바로 책을 가져다주는 일은 없다. 도서관에서 버린 책은 고물상이나 파짓간으로 간다. 헌책방 일꾼은 고물상과 파짓간을 돌면서 ‘버려진 책’을 ‘되살릴 길’을 찾는다. 헌책방이라 하더라도 ‘모든 버려진 책’을 모조리 되살리지 못한다. 헌책방은 도서관보다 건물 크기가 작고, 헌책방 헛간 또한 모든 버려진 책 옮길 만큼 크지 못하다.

그렇지만, 헌책방 일꾼은 이녁이 건사할 만큼 건사한다. 책을 사랑하고 아끼는 사람들이 ‘이 아름다운 책’을 바라겠지, 하고 생각하면서 찬찬히 쓰다듬는다. 책을 즐기고 누리는 사람들이 ‘이 사랑스러운 책’을 기다리겠지, 하고 생각하면서 가만히 보듬는다.

헌책방은 도서관이다. 헌책방은 도서관 구실을 한다. 헌책방은 도서관이 해내지 못하거나 맡지 못하는 몫을 조용히 받아들인다. 책은 도서관에서 따사로이 품을 때에 밝게 빛나고, 책은 헌책방에서 끝까지 지켜 주면서 새롭게 빛이 난다. 4346.8.14.물.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 헌책방 언저리)