따사로운 보금자리를 찾습니다

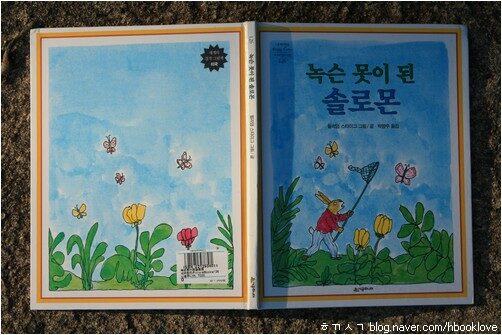

[다 함께 즐기는 그림책 81] 윌리엄 스타이그, 《녹슨 못이 된 솔로몬》(시공주니어,2000)

네 식구가 짐을 꾸려 시골집을 떠납니다. 네 식구는 새 보금자리를 찾아 길을 나섭니다. 아직 새 보금자리를 마련하지 않았지만, 새 터에 깃들면서 새 보금자리를 찾으려고 합니다. 먼저 보금자리를 마련해서 꾸민 다음 식구들이 옮겨야 한결 낫다고 하지만, 아버지 혼자 돌아다니면서 새 보금자리를 찾기까지 어머니와 아이들만 옛집에 남아 기다리도록 하기보다는 퍽 고되더라도 네 식구가 함께 움직이고 살피며 얼크러지는 삶이 좋다고 느낍니다.

옆지기를 만나고 첫째를 낳으며 둘째를 낳기까지, 네 식구가 떨어져 지낸 적이 거의 없습니다. 무엇을 하든 어디를 가든 으레 온 식구가 함께 움직입니다. 한 집에서 살고 한 방에서 함께 자며 한 밥상에서 밥을 먹습니다. 다른 집안 다른 식구는 어떠한지 모릅니다. 아마 다른 집안 다른 식구는 으레 아버지 쪽이 바깥으로 나가 돈을 번다고 하겠지요. 다른 집안 다른 식구는 아이들이 아버지 얼굴 보기 힘들 뿐더러, 아버지가 집에서 온갖 일과 살림을 도맡아 하지 않겠지요.

시골에서 살다가 다른 시골로 옮기는 만큼 귀농이나 귀촌은 아닙니다. 더 깊으면서 조용한 시골자락을 찾아가는 길입니다. 도시에서 살아가는 분들은 도시에서 더 낫다고 여길 만한 보금자리를 찾아 옮긴다면, 시골에서 살아가는 사람으로서 더욱 낫다고 여길 뿐 아니라, 땅과 집을 조그맣게나마 마련해서 오래도록 뿌리내릴 만한 자리를 찾아 옮긴다고 하겠습니다.

우리 식구는 한동안 인천이라는 도시에서 산 적이 있는데, 도시에서 살 때에는 나무를 심기 힘듭니다. 나무를 심어 열 해나 스무 해를 고이 건사하며 사랑하기 벅찹니다. 고운 흙이 애틋한 빈터가 없으니까요. 빌라나 아파트 같은 데에 살면서 나무를 심을 수 없어요. 꽃그릇을 마련해 꽃송이를 본다든지, 헌 상자나 스티로폼 상자에 푸성귀를 기를 수는 있으나, 볕이 잘 드는 툇마루가 딸린 집을 얻기는 퍽 힘들어요.

충청도 시골에서 살다가 전라도 시골로 옮기려고 보금자리를 찾는 길에 생각합니다. 우리는 여러 나무를 골고루 심고 싶습니다. 씨앗으로 나무를 키우고 싶고, 어린나무를 얻어 예쁘게 사랑하고 싶습니다. 자그마한 숲과 들판과 텃밭을 아기자기하게 일구고 싶습니다. 햇볕과 바람과 물과 바람을 살뜰히 아끼는 터를 돌보면서 내 마음을 함께 보살피고 싶습니다. 아이와 어버이가 서로 아끼면서 얼싸안을 푸근한 둥지를 가꾸고 싶습니다.

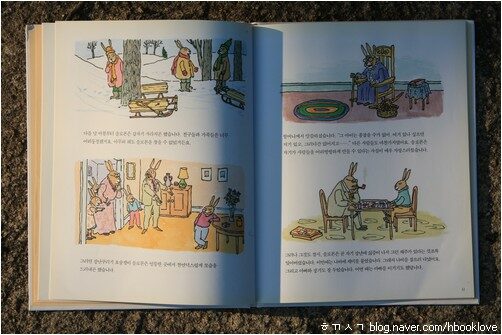

.. 솔로몬은 평범한 토끼였습니다. 다른 토끼들과 다른 점이 한 가지 있다면, 바라기만 하면 언제든지 녹슨 못으로 변신할 수 있는 재주가 있다는 거예요. 솔로몬은 자기한테 그런 재주가 있다는 것을 어떻게 알았을까요? .. (5쪽)

낮에는 구름과 파란 빛깔 하늘을 누리고 싶습니다. 밤에는 별이랑 달이랑 까만 빛깔 하늘을 누리고 싶습니다. 바람이 흐르는 낮하늘을 좋아하고 싶습니다. 미리내가 노래하는 밤하늘을 사랑하고 싶습니다. 자동차 오가는 소리는 듣기 싫고, 풀벌레 속삭이는 소리를 듣고 싶습니다. 이웃집에서 낫질을 하는 소리를 들으면서 아이와 함께 호미질을 하고 싶습니다.

들꽃을 예쁘게 바라보고, 들풀을 따사로이 쓰다듬고 싶습니다. 흙에서 나서 흙으로 돌아가는 내 목숨은 흙에서 태어난 다른 목숨을 받아들여 살아가는구나 하고 언제나 느끼는 작은 집에서 살림을 꾸리며 잠을 자고 싶습니다. 아이들이 마음껏 뛰노는 마당에서 해바라기를 하는 빨래널기를 하고 싶습니다.

살아가는 뜻을 나누고 싶습니다. 살아가는 보람을 맛보고 싶습니다. 살아가는 즐거움을 꽃피우고 싶습니다. 살아가는 사랑을 뿌리내리고 싶습니다.

좋다 하는 대학교를 가야 하기에 중·고등학생 나이에 좁은 교실 좁은 책걸상에 갇혀 형광등 불빛에 눈이 나빠지는 아이가 되도록 내몰고 싶지 않습니다. 아이들은 좋다 하는 대학교에 굳이 안 가도 될 뿐 아니라, 입시지옥일 뿐인 중·고등학교조차 가야 하지 않습니다. 예비 수험생이 되도록 갖은 지식조각을 외우도록 이끄는 초등학교마저 아이한테는 부질없다고 느낍니다.

오늘 하루를 사랑하는 아이요 어버이로 살아가고 싶습니다. 어제 하루를 고맙게 돌아보는 아이요 어버이로 함께 살고 싶습니다. 다가올 앞날을 기쁘게 꿈꾸는 아이요 어버이로 지내고 싶습니다.

살림돈이 조금 남는다면 책 몇 권 장만합니다. 살림돈이 벅차다면 팍팍한 가계부를 내려놓고 아이랑 자전거마실을 하거나 옆지기랑 멧길마실을 하면 됩니다. 따사롭고 시원스러운 가을 햇살 누리는 마당에 돗자리를 펼치고는 네 식구가 드러누우면 됩니다. 어머니는 뜨개질을 하고 아버지는 책을 읽으며 첫째 아이는 뛰노는 한편 둘째 아이는 뒤집기를 하려고 용을 쓰면 됩니다. 좋은 하루이고 좋은 나날이며 좋은 보금자리로구나 하고 느낄 시골집이면 넉넉합니다.

.. 할머니께서 말씀하셨습니다. “그 아이는 종잡을 수가 없어. 여기 있나 싶으면 저기 있고, 그러다간 없어지고 …….” 다른 사람들도 마찬가지였어요. 솔로몬은 자기가 사람들을 어리벙벙하게 만들 수 있다는 사실이 매우 자랑스러웠습니다 .. (11쪽)

윌리엄 스타이그 님이 빚은 그림책 《녹슨 못이 된 솔로몬》(시공주니어,2000)을 읽습니다. 《당나귀 실베스타와 요술 조약돌》이랑 조금 비슷한 얼거리로구나 하고 느끼다가는, 얼거리는 비슷하달지라도 서로 다른 이야기요, 사뭇 다른 삶을 보여주는 그림책이라고 생각합니다. 요술 조약돌은 누군가한테서 사랑을 받아야 하지만, 솔로몬은 스스로를 사랑합니다. 요술 조약돌은 외로이 기다려야 하지만, 솔로몬은 씩씩하게 견디면서 스스로를 북돋웁니다.

솔로몬은 낡고 슨 작은 못으로 몸을 바꿀 줄 압니다. 재미나게 놀고 싶거나 아슬아슬한 일이 닥쳤을 때에 낡고 슨 작은 못으로 몸을 바꿉니다. 둘레 사람을 어리둥절하게 하고, 이웃과 동무와 살붙이 앞에서 새로운 모습을 선보입니다. 모두들 솔로몬한테 어떠한 솜씨가 있고 어떠한 빛이 있으며 어떠한 꿈과 사랑이 있는가를 잘 모릅니다. 솔로몬은 제 솜씨와 꿈과 사랑을 말없이 숨기며 혼자 즐깁니다. 둘레 동무나 살붙이가 찬찬히 헤아리거나 살피지 못한다지만, 솔로몬이 먼저 나서서 이야기를 걸지는 않습니다.

솔로몬네 동무나 살붙이가 솔로몬을 조금 더 찬찬히 돌아보거나 살폈다면, 솔로몬이 무엇을 잘 할 줄 알거나 무엇을 좋아하거나 어떤 길을 걷고 싶은가를 옳게 깨달으며 따뜻하게 도울 수 있으리라 생각합니다. 그렇지만, 솔로몬네 동무나 살붙이는 솔로몬이 마음을 열며 다가오지 못한다면 깊고 넓게 얼싸안기 힘듭니다. 마음은 한쪽만 열 수 없으니까요. 서로 열 마음이고, 서로 하나될 마음입니다. 서로 포근하게 사랑할 사람이요, 서로 넉넉하게 아낄 목숨입니다.

그림책 《녹슨 못이 된 솔로몬》을 찬찬히 넘기면서, 솔로몬이 살아가는 터전을 떠올립니다. 솔로몬이 낡고 슨 못으로 몸을 바꾸었을 때에 솔로몬을 사로잡아 ‘저녁거리로 삶아 먹으려 하는’ 녀석들 터전 또한 곰곰이 되새깁니다. 모두들 ‘도시’ 아닌 ‘숲속’에서 살아갑니다. 여린 목숨인 솔로몬도, 솔로몬 같은 여린 목숨을 잡아먹으며 살아가는 녀석들도 숲속에서 ‘고운 자연’을 한껏 받아들이면서 살아갑니다. 저녁노을을 바라보고 아침햇살을 맞아들입니다. 나무와 풀과 꽃하고 이웃하면서 살아갑니다.

범도 사자도 자연에서 살아가는 목숨입니다. 토끼도 노루도 자연에서 살아가는 목숨입니다. 개구리도 뱀도 자연에서 살아가는 목숨입니다. 사마귀도 여치도 자연에서 살아가는 목숨입니다. 잠자리도 모기도 자연에서 살아가는 목숨이에요.

그러나, 우리들 사람만큼은 자연을 등지거나 자연하고 멀리 떨어진 곳에서 살아가려 합니다. 자연이 사랑스러운 곳에는 늙은 할머니와 할아버지만 남곤 합니다. 자연이 따사로운 곳에서 태어나 자연을 마음껏 들이마시며 자라는 아이가 나날이 부쩍 줄어듭니다.

.. 하루 해가 저물고, 또 하루 해가 산을 넘어갔습니다. 솔로몬은 시간을 보내기 위해서 숫자를 세기 시작했습니다. 백만, 천만, 억 ……. 가끔은 세상이 무척 아름답게 보였어요. 비록 나무 벽에 박힌 몸이지만, 작으나마 세상의 한 부분이라는 게 만족스러웠습니다. 하지만 가족이 있는 집으로 돌아가고 싶은 마음은 굴뚝 같았죠 .. (23쪽)

숲속 작은 집에서 살더라도 보름달과 반달과 초승달을 못 느낄 만큼 무엇인가에 바쁠 수 있습니다. 복닥거리는 커다란 도시에서 지내더라도 길가 작은 풀과 꽃을 살가이 느낄 만큼 너그러울 수 있습니다. 오늘 하루 뜨는 해하고 어제 하루 뜬 해는 같지 않습니다. 날마다 다른 해이면서 날마다 다르게 아름답습니다.

날마다 자라는 아이는 날마다 새로운 모습으로 어여쁩니다. 날마다 새 삶을 맞아들이면서 새 나날을 누리는 아이는 날마다 빛다른 이야기를 길어올립니다.

따사로운 보금자리에서 따사로운 사랑이 태어납니다. 즐거운 보금자리에서 즐거운 사랑이 샘솟습니다. 슬픈 보금자리에서 슬픈 생채기가 덧납니다. 고단한 보금자리에서 고단한 눈물이 터져나옵니다. 좋은 꿈을 많은 돈보다 아낄 수 있기를 빌고, 좋은 넋을 높은 이름보다 사랑할 수 있기를 바랍니다. (4344.9.26.달.ㅎㄲㅅㄱ)

― 녹슨 못이 된 솔로몬 (윌리엄 스타이그 글·그림,박향주 옮김,시공주니어 펴냄,2000.7.20./7000원)