-

-

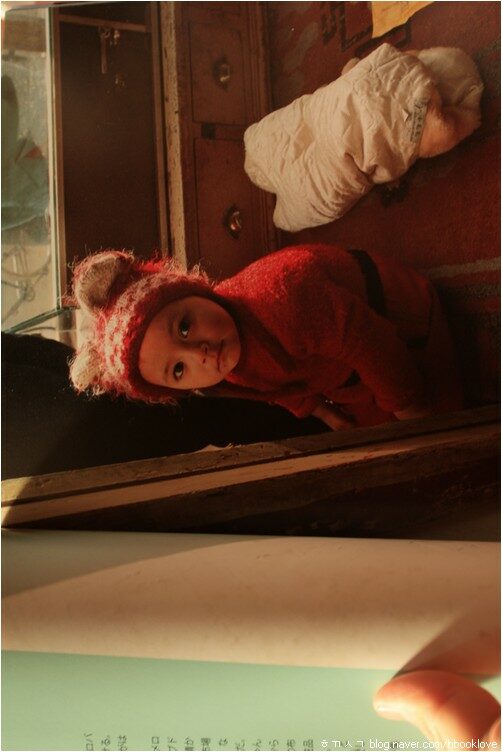

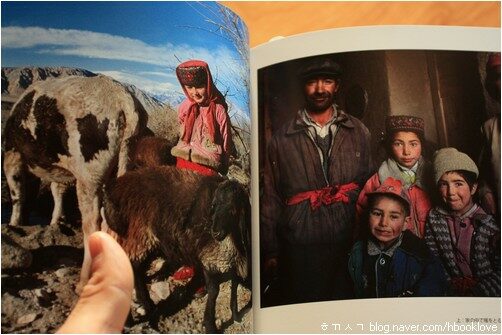

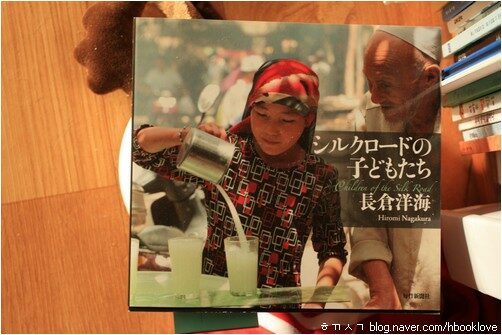

シルクロ-ドの子どもたち (大型本)

나가쿠라 히로미 / 每日新聞社 / 2009년 9월

평점 :

사진으로 사람을 사귀는 삶

[잘 읽히기 기다리는 사진책 39] 나가쿠라 히로미(長倉洋海), 《シルクロ-ドの子どもたち》(每日新聞社,2009)

참으로 많은 사람들이 사진기를 장만합니다. 온누리 어느 나라를 보더라도 한국처럼 사진기 많이 팔리고 사진 많이 찍으며 누리사랑방이나 누리모임 같은 데에 사진 끝없이 올라오는 곳은 없으리라 생각합니다. 사진나라라 할 만한 일본은 어떠할까 궁금합니다. 사진쟁이 많고 사진책 많은 일본에서도 한국처럼 사진기 어깨에 걸거나 가방에 넣고 다니는 사람이 이토록 많을까요. 사진잡지 많고 사진이야기 많은 일본에서도 한국처럼 누리사랑방이나 누리모임에 사진이 철철 흘러넘칠까요.

사진기 갖춘 사람 많고 사진 찍는 사람 많은 한국이지만, 막상 사진책은 많이 나오지 않으며, 애써 나온 사진책이 두루 팔리는 일은 퍽 드뭅니다. 드문드문 나오는 사진책을 가만히 살피면, 사진책이라기보다 사진수필인 책이 퍽 많습니다. 사진으로 보여주는 사진책은 얼마 안 됩니다. 사진책 아닌 사진기록이 꽤 많습니다. 사진으로 보여주는 사진책마저 책값이 지나치게 비싸기 일쑤입니다. 여느 사진 즐김이가 사진책 즐김이로 이어질 만한 고리가 너무 자그맣습니다. 알맞춤한 크기에 알맞춤한 값을 붙여 알맞춤하게 엮는 아름다운 사진책이 좀처럼 태어나지 못해요.

한 마디로 간추리자면, 한국땅 사진삶이란 ‘사진장비 갖추는 데에는 돈이 얼마가 되든 바칠 수 있’으나 ‘사진책 건사하는 데에는 돈을 조금이나마 들이지 못’하는 셈이로구나 싶어요.

사진이 즐거울 때에는 사진책이 함께 즐겁습니다. 사진을 찍는 즐거움을 누린다면, 사진책을 읽는 즐거움을 나란히 누립니다. 그런데, 사진이 즐거울 수 있자면 삶이 즐거워야 합니다. 삶이 즐거울 때에는 사진이 즐거울 뿐 아니라 글이 즐겁고 그림이 즐겁습니다. 노래와 춤이 모두 즐겁습니다. 밥과 옷과 집이 다 같이 즐거워요.

사진책이 즐거운 사람은 그림책이 즐겁고, 만화책과 글책 또한 즐겁습니다. 따로 사진책만 즐거울 사람이 있기도 할 테지만, 삶을 담는 책을 즐길 줄 알 때에 사진을 담는 책을 즐길 줄 압니다. 삶을 담는 사진을 누릴 줄 알 때에 삶을 담는 사진책을 누릴 줄 알아요.

사랑하는 넋으로 삶을 일굽니다. 사랑하는 넋으로 삶을 일구는 몸짓이 사진 하나 찍는 매무새로 이어집니다. 사랑하는 넋으로 삶을 일구는 몸짓이 사진 하나 찍는 매무새로 이어지면서 사진책 하나 예쁘게 태어납니다.

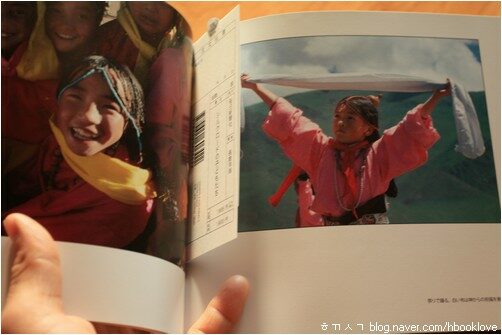

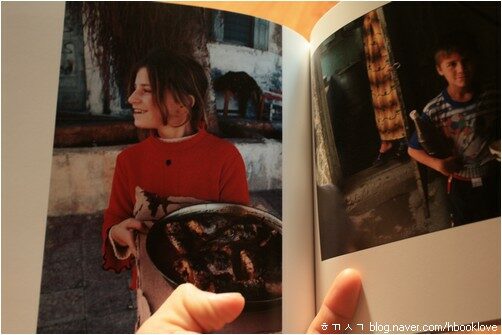

일본 사진쟁이 나가쿠라 히로미(長倉洋海) 님이 빚은 《シルクロ-ドの子どもたち》(每日新聞社,2009)를 읽으며 곰곰이 헤아립니다. 사진으로 사람을 사귀는 삶을 누리는 나가쿠라 히로미 님이로구나 하고 느끼면서, 이녁은 사진으로 사랑을 맺고 사진으로 꿈을 이루며 사진으로 이야기를 들려준다고 느낍니다. 나가쿠라 히로미 님은 당신 삶을 사랑하기에 사진을 사랑할 줄 압니다. 당신 삶을 믿기에 사진을 믿습니다. 당신 온삶과 온넋을 바치는 사진이기에, 바로 이 사진으로 당신이 반가이 여기며 좋아하는 이웃을 사귀고 동무와 어깨동무해요.

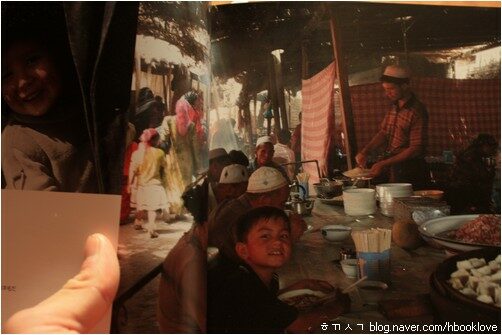

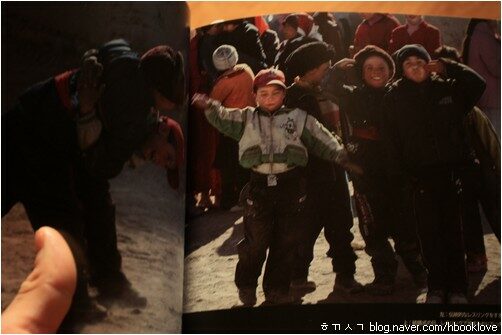

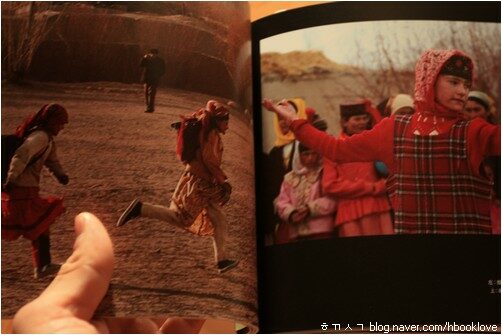

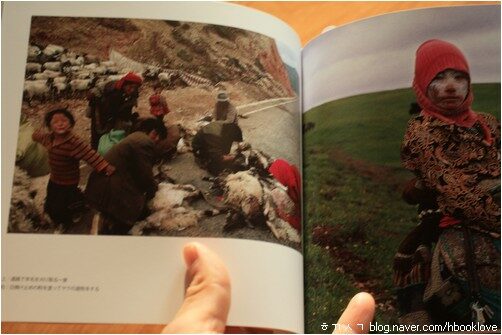

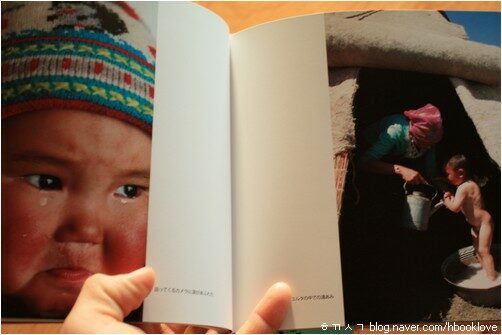

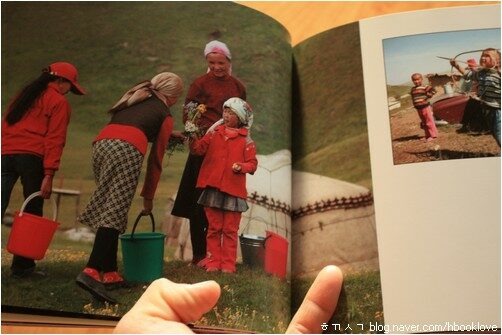

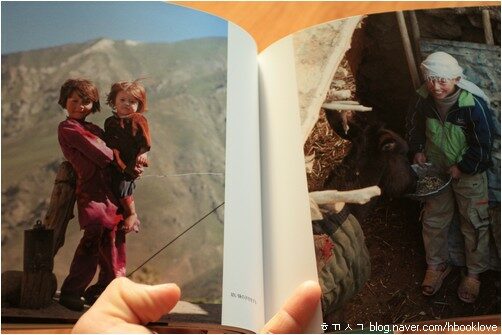

《シルクロ-ドの子どもたち》는 “비단길 어린이”입니다. 비단길 발자취를 ‘비단길이라는 이름이 붙은 길목’이 되는 나라를 하나하나 찾아다니면서, 이들 길목 나라에서 저마다 다 다른 삶을 저마다 다 다른 기쁨과 슬픔과 웃음과 눈물로 곱게 여미는 사람들 이야기를 어린이 눈높이에서 돌아봅니다.

예쁜 웃음을 사진으로 담으려 하지 않습니다. 맑은 낯빛을 사진으로 실으려 하지 않습니다. 좋은 이웃을 사진으로 사귑니다. 반가운 동무를 사진으로 만납니다. 그럴싸한 모습을 그럴싸한 사진으로 담아 선보이지 않습니다. 그럴듯한 작품을 그럴듯한 사진으로 만들어 뽐내지 않습니다.

얼굴에 흙먼지 가득하대서 슬플 아이들이 아닙니다. 한국 경제높이와 견주어 가난하기에 고단한 아이들이 아닙니다. 열 살 남짓 나이에 돈벌이를 해야 하니까 괴로운 아이들이 아니에요. 어린 동생을 업고 돌보느라 학교에 가지 못하더라도 그늘질 까닭이 없어요.

아이들마다 꿈과 사랑과 믿음과 이야기는 사뭇 달라요. 아이들마다 따스함과 넉넉함과 포근함과 살가움은 서로 달라요.

스스로 오래오래 뿌리내려 아름다운 이야기를 건사하려는 어버이하고 살아가는 아이들은 즐겁습니다. 스스로 기쁘게 뿌리내려 사랑스러운 이야기를 간직하려는 어버이하고 살아가는 아이들은 흐뭇합니다. 어버이가 백만장자여야 하지 않아요. 어버이가 손전화를 선물해 주어야 하지 않아요. 어버이가 높은학교를 다녔거나 아이들이 높은학교로 나아가야 하지 않아요. 손을 따숩게 맞잡는 삶이면 즐겁습니다. 살가이 어깨동무하는 나날이면 기쁩니다. 조촐히 밥을 나누고 넉넉하게 잠자리를 누리면 웃음꽃입니다.

한국땅에서 곧잘 사진큰마당이 벌어집니다. 한국땅에서 수없이 많은 사진잔치가 열립니다. 지자체나 문화체육관광부 같은 데에서 뒷배를 하거나 돈을 대어 사진큰마당을 벌인다든지, 이름난 사진쟁이가 서울땅 예쁘장한 자리에서 사진잔치를 연다든지 하는데, 사진작품은 수두룩하게 넘치지만, 사진사랑은 그닥 찾아보지 못합니다. 사진비평은 곧잘 태어나지만 사진삶 드러내는 사진이야기는 좀처럼 만날 수 없습니다.

나가쿠라 히로미 님 《シルクロ-ドの子どもたち》를 함께 읽어요. 무거운 마음 내려놓고, 무거운 사진기 내려놓고, 무거운 이름값 내려놓고, 무거운 가방과 옷가지 내려놓고, 무거운 지식과 정보 내려놓고, 무거운 자가용 내려놓고, 무거운 아파트 내려놓으면서 자그마한 사진책 하나 함께 읽어요. 홀가분하게 살아가며, 너그러이 살아내는 하루를 곱씹어요. 곱다시 꿈을 꾸고 포근히 어루만지는 꾸덕살 박힌 야무진 손바닥을 함께 느껴요. 사랑으로 사람을 사귀는 결을 살리면서 사진으로 사람을 사귀는 사진쟁이를 기다립니다. (4344.11.23.물.ㅎㄲㅅㄱ)