작은 책과 작은 삶을 사랑한다

[헌책방에서 책읽기 1] 植本憲吉, 《俳句歲時記 生活 : 春夏》(保育社,1977)

헌책방이라는 곳을 알기 앞서부터 작은 책을 사랑했다. 내가 처음으로 사랑한 작은 책은 중학교 2학년 끝무렵부터라고 떠오른다. 이때에 내가 사랑한 작은 책은 시사영어사에서 내놓은 빨간 책.

시사영어사 빨간 책은 왼편에는 영어 오른편에는 한글이 나란히 있었다. 영어를 처음으로 배운 중학생 때에, 이 영어를 옳게 잘 배우고 싶어 책방마실을 하면서 영한대역 작은 책을 아주 싼값으로 사서 읽었다. 내가 읽어 새기는 풀이랑, 영한대역본에 나온 풀이를 견주면서 ‘내 새김말’이 나은지 ‘대역본 새김말’이 나온지 헤아렸다. 대역본 새김말이 그닥 내키지 않을 때가 있지만, 내가 모르거나 쓰지 않던 말을 새롭게 배우기도 했다. 중학생 주머니는 국민학생 주머니보다 조금 나았으나 그리 도톰하지 않기에, 인천 시내 여러 새책방을 돌며 1970년대에 찍은 빨간 책이 있는가를 눈에 불을 켜고 살폈다. 1970년대에 찍은 시사영어사 빨간 책은 300원짜리가 있었고, 때로는 150원짜리가 걸리기도 했다. 1980년대에 찍은 책은 500원이었다.

고등학교 1학년 때, 똑같은 책이라 하더라도 손바닥책(문고판)은 국배판 책하고 견주어 값이 훨씬 눅은 줄 깨닫는다. 학교에서 읽으라 시키는 ‘독후감 숙제’ 책을 새책방에서 살피다가 손바닥책을 알아보고는, 서문문고와 을유문고와 범우문고를 곰곰이 살핀다. 독후감 숙제에 들지 않은 책들, 이를테면 신채호 박은식 주시경 최현배 이은상 같은 어른들이 쓴 ‘다른 책’을 여러 출판사 작은 책으로 하나하나 훑으며 장만한다. 독후감 숙제에 드는 ‘고전명작’ 가운데에는 커다랗고 비싼 책이랑 자그맣고 값싼 책이 나란히 있을 때가 있지만, 자그맣고 값싼 책으로만 나온 책이 드문드문 있다.

자그맣고 값싼 책을 몇 권씩 장만하며 가슴이 싸하게 떨린다. 이무렵 나 홀로 조그맣게 꿈을 꾼다. 나중에 내가 돈을 많이많이 벌면 우리 겨레 훌륭한 분들 책을 자그맣고 값싼 판으로 몇 천 몇 만 가지를 찍을 수 있으면 참 좋겠다고.

고등학교를 마치고 서울에서 여러 해 살며 서울 시내 헌책방을 마실하는 동안 더 많은 책과 더 깊은 책과 더 너른 책을 만난다. 서울에는 사람뿐 아니라 책이 참으로 많이 모인다. 고향마을에서만 살았으면 책이 이토록 넓고 깊으며 너른 줄 제대로 느끼지 못했으리라.

그러나 책을 넓고 깊으며 널리 살핀다 한들 더 넓은 사람이 되거나 더 깊은 사람이 되거나 더 너른 사람이 된다고는 느끼지 않는다. 책 하나 옳게 새기며 옳은 꿈과 옳은 사랑을 펼쳐야 한다고 느꼈다.

나는 ‘책을 읽는 사람’이 될 마음으로 책을 장만해서 읽지 않았다. 나는 ‘책을 읽는 사람’으로 살아갈 마음은 못마땅하다고 느끼며 책을 읽는다. 나는 ‘내 삶을 일구는 사람’으로서 책을 곁에 둘 뿐이다. ‘내 삶을 사랑하는 사람’인 몸가짐을 아름다이 돌보며, 책을 아끼는 몸가짐을 따사로이 북돋우고 싶다.

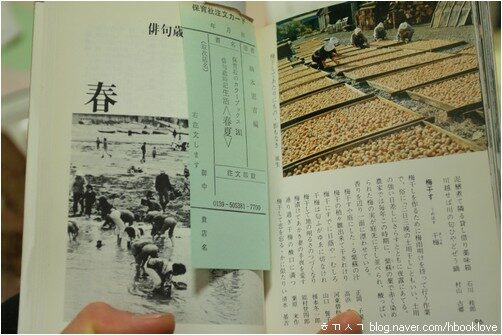

고등학교 1학년 무렵, 한국 대원사 ‘빛깔있는 책들’을 알았고, 대학교 1학년 무렵, 일본 보육사(保育社) ‘칼라북스(color books)’를 안다. ‘빛깔있는 책들’은 한국에서 나올 수 있는 더없이 어여쁜 무지개빛 책이라면, ‘칼라북스’는 일본에서 빚을 수 있는 그지없이 아리따운 사랑빛 책이라고 느낀다.

일본 보육사 칼라북스는 그저 작기만 한 책이 아니다. 아름답게 작다. 글은 어떠한지 모른다. 일본글은 못 읽으니까. 나는 사진과 엮음새만 살피며 칼라북스를 한 권 두 권 장만한다. 넓고 깊으며 너른 이야기를 앙증맞고 즐거우며 멋스러이 담아 사랑스러운 손바닥책을 손에 쥔다. 온몸이 파르르 떨린다.

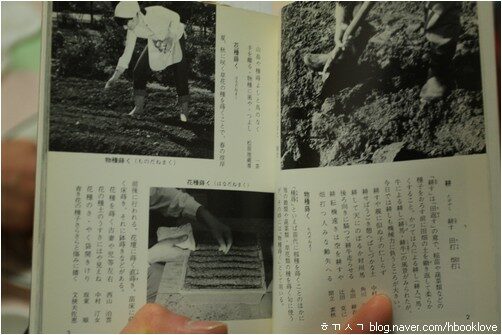

쿠스모토 켄키치(植本憲吉)라는 분이 엮은 《俳句歲時記 生活 : 春夏》(保育社,1977)를 인천 배다리 헌책방 아벨서점에서 장만한다. “하이쿠 철맞이 얘기, 삶”은 《봄여름》이랑 《가을》이랑 《겨울》 세 권으로 나누어 나왔다고 한다. 작은 책을 곰곰이 읽으며 가만히 생각한다. 우리 나라에서도, 우리들 봄 여름 가을 겨울 철따라 살아가는 이야기를 살가운 시 하나를 곁에 두고 사랑스러운 사진 하나를 나란히 놓으면서 책 하나 조그맣게 묶을 수 있을까. 우리들은 철따라 해따라 달따라 날따라 무엇을 서로 즐기거나 누리면서 살아갈까. 설과 한가위 말고 다른 달과 다른 철에는 저마다 무슨 일과 놀이를 즐기거나 누리거나 어깨동무하며 지낼까.

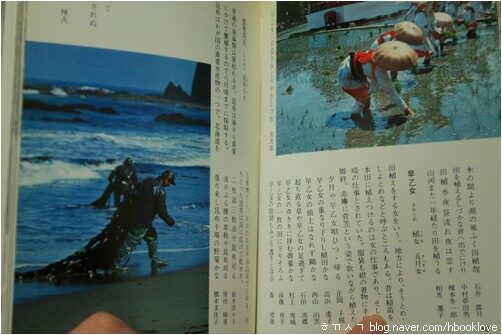

《俳句歲時記 生活 : 春夏》를 읽으면, 이 작은 책에 나오는 ‘철따라 즐기는 삶’은 거의 모두 ‘시골에서 흙을 만지거나 바다를 누비면서 즐기는 일이랑 놀이’이다. 도시에서 누리거나 즐기는 일이나 놀이는 거의 안 실린다. 이른바 ‘세시풍속’ 가운데 도시에서 누리거나 즐기는 일이나 놀이가 있을까. 일본이나 한국이나 거의 비슷하겠지.

사람들 스스로 시골집을 버리거나 떠나거나 등지면서 사람들 스스로 일과 놀이를 송두리째 내다 버렸다고 새삼스레 깨닫는다. (4345.1.6.쇠.ㅎㄲㅅㄱ)