-

-

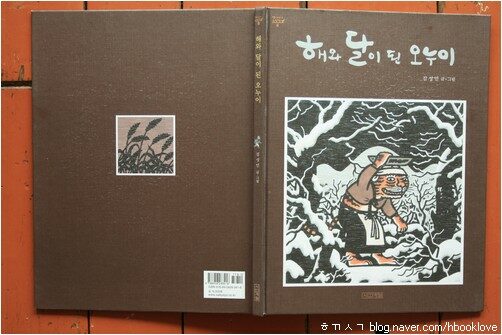

해와 달이 된 오누이 ㅣ 옛이야기 그림책 8

김성민 글.그림 / 사계절 / 2009년 3월

평점 :

아이들하고 옛이야기를 즐기는 까닭

[다 함께 즐기는 그림책 125] 김성민, 《해와 달이 된 오누이》(사계절,2009)

아침에 아이들 일어날 무렵 방바닥을 쓸고 훔친 다음, 차근차근 빨래를 하고 마당에 널고 나서, 밥을 차려 한술 뜨기까지, 또 설거지를 마치기까지 그야말로 숨 돌릴 겨를이 없고, 쉴 말미가 없습니다. 낮을 이렁저렁 보내고 저녁이 다가와 저녁을 차려 먹이고 먹은 다음 아이 둘을 갈마들며 씻기고 저녁 빨래를 하는 한편, 아침과 낮에 한 빨래들을 걷어 개고 설거지를 하노라면, 그야말로 눈코 뜰 사이가 없으며, 허리 펼 짬이 없습니다. 오늘날에도 옛날과 크게 다르지 않게 어머니들이 집일과 아이키우기를 도맡곤 합니다. 여느 살림집 여느 어머니들이 아이들과 복닥이며 하루를 보내는 동안 ‘우리 집 어린이’한테 그림책 한 권 읽힐 틈을 내기란 얼마나 빠듯하거나 힘겨운지 모릅니다. 그야말로 힘을 내고 마음을 다잡지 않고서는 아이들과 그림책 한 권 처음부터 끝까지 찬찬히 읽지 못합니다.

저녁이 되어 아이들 재울 무렵에도 늘 같아요. 언제 하루가 다 갔느냐 싶게 해가 저뭅니다. 신나게 뛰노는 아이들 해진 옷을 기운다든지, 뭐 하나 뚝딱거리거나 갈무리하자면 어느덧 깜깜한 밤이 돼요. 졸음에 겨우면서 더 놀고 싶어 잠들지 않으려 애쓰는 아이들 토닥거려 재우는 일이란 하루하루 되풀이되는 집일과 살림 못지않게 등허리 뻑적지근합니다.

이리하여 예부터 어머니들은 저녁과 밤마다 두 손으로는 일손을 놀리고 눈으로도 일손을 바라보면서 입으로는 아이들한테 이야기를 들려줍니다. 예부터 ‘어머니한테서 들은’ 이야기를 오늘은 내가 어머니 되어 내 아이한테 조곤조곤 들려줘요. 아이들은 어머니 무릎에 누워 듣기도 하고, 방에서 이리저리 뛰고 놀고 하며 듣기도 합니다.

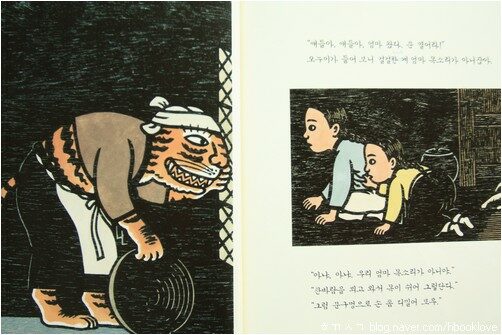

.. 오누이가 만져 보니 꺼끌꺼끌한 게 엄마 손이 아니잖아. “아냐, 아냐. 우리 엄마 손이 아니야.” “떡방아를 찧느라 떡 반죽이 말라붙어 그렇단다. 엄마 추워 죽겠다. 어서 문 열어라!” 오누이가 그런가 하고 문을 열었지 .. (16쪽)

나는 우리 시골집에서 오늘 하루도 어김없이 아침부터 저녁까지 갖은 집일을 맡습니다. 요즈막 이레 남짓 몸이 몹시 고단한 나머지 오늘 하루 밥차림은 옆지기가 해 줍니다. 이동안 두 아이를 건사하고 빨래를 해서 마당에 넙니다. 저녁에는 밥상을 물리고 나서 아이들 씻기면서 아이들 옷을 모두 갈아입히며 새 빨래를 하고, 그동안 나온 기저귀를 빤 다음, 저녁 먹은 그릇들 설거지를 합니다.

겨우 한숨을 쉬며 등허리를 두들깁니다. 겨울날 빨래는 방 곳곳에 옷걸이에 꿰어 넌 다음, 낮에 한 빨래들을 걷어 갭니다. 문득 시계를 바라보니 저녁 아홉 시 오십 분이 훌쩍 넘습니다. 그러나 두 아이는 좀처럼 잠들 낌새를 보이지 않습니다. 그래, 신나게 놀아라. 신나게 놀다가 스르르 잠들어라.

하루 내내 집일을 부대끼는 내 손은 아주 꺼끌꺼끌합니다. 거칠고 딱딱합니다. 매끈하지 않고 보드랍지 않습니다.

아이들하고 읽으려고 장만한 그림책 《해와 달이 된 오누이》(사계절,2009)를 내가 먼저 읽어 봅니다. 어느 그림책을 아이하고 함께 읽든 어버이가 먼저 읽습니다. 먼저 읽고 곰곰이 생각한 다음 함께 읽거나 혼자 읽도록 합니다. 어린 날 참 흔하게 듣고 자주 이야기 나누던 ‘해와 달’ 이야기인 만큼, 내가 어린 나날 어떤 얼거리로 이 이야기를 들었는지 되새깁니다. 서른 해 즈음 지난 내 어린 날에는 어떤 ‘해와 달’이었고, 내 옆지기는 또 어떤 ‘해와 달’을 들었을까 헤아립니다.

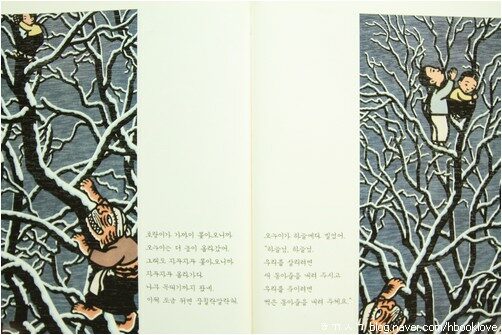

.. 우물 속에 숨었나 하고 들여다보니 오누이가 그 속에 있는 거라. “얘들아, 얘들아. 이리 나와라. 어서 나와라.” 우물에 대고 외치는 꼴이 우스워서 오누이가 “하하하!” “호호호!” 웃었어. 그 소릴 듣고 호랑이가 오누이를 찾았지. “얘들아, 얘들아. 어떻게 거길 올라갔니?” .. (23쪽)

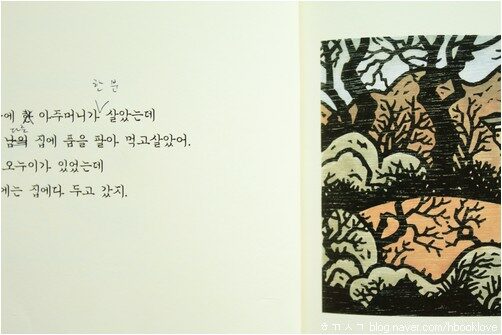

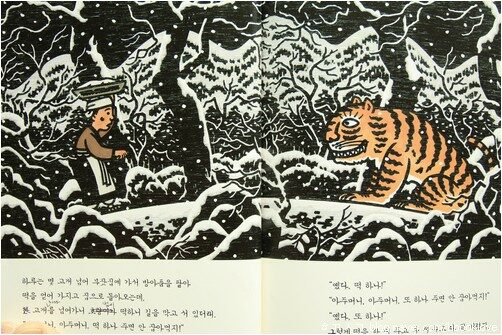

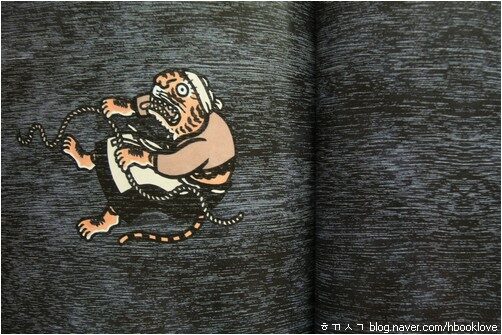

김성민 님이 새 글과 그림으로 새 옷을 입힌 《해와 달이 된 오누이》는 그림이 무척 예쁩니다. 범이 그리 무서워 보이지 않습니다. 우리 옛날 여느 그림(민화)에 나오는 범처럼 귀엽다 할 만합니다. 판화 느낌이 나도록 빚은 그림은 한결 도드라지고, 우리 옛 시골마을 빛깔이 살아나는 듯합니다.

그런데, 두 아이가 추위와 배고픔에 떨며 어머니를 기다리는 집에 범이 들어오는 대목이 어딘가 얄궂습니다. “꺼끌꺼끌한 게 엄마 손이 아니잖아(16쪽)” 하고 나오는데, 어머니 손은 틀림없이 꺼끌꺼끌해야 올발라요. 가난한 집에서 품팔이까지 나간다고 하니, 어머니 손이 쉴 겨를이란 없어요. 한겨울에도 맨손으로 함지를 이고 고개를 넘잖아요. 이러하다면, 어머니 손이란 얼마나 ‘꺼끌꺼끌’할까요.

두 아이는 범 손을 만지며 ‘꺼끌꺼끌’하기 때문에 “우리 엄마 손이 아니야.” 하고 외치지 않아요. 범 손은 털로 ‘북실북실’하기 때문에 “우리 엄마 손이 아니야.” 하고 외쳐요.

나는 범 앞발을 만진 적이 없기 때문에 모르지만, 개나 고양이 네 발을 만지면, 맨발로 땅을 박차고 달리지만, 참 보드랍습니다. 범도 이와 비슷하지 않을까요? 말이나 소처럼 발굽이 딱딱한 몇몇 짐승을 빼고는, 범이나 고양이나 삵이나 무늬범은 모두 ‘발이 북실북실 보드랍지’ 않을까 싶어요.

.. 호랑이도 하늘에다 빌었어. “하늘님, 하늘님. 나를 살리려면 새 동아줄을 내려 주시고 나를 죽이려면 썩은 동아줄을 내려 주시오.” 그러니까 하늘에서 썩은 동아줄이 내려왔지 .. (30쪽)

우리 집 첫째는 이제 다섯 살이 되었기에 글을 모릅니다. 우리는 아이들한테 굳이 일찍부터 글을 가르치지 않아요. 그러니까, 그림책을 읽힐 때면 아버지나 어머니 마음대로 읽습니다. 책에 나온 글을 그대로 읽기도 하지만, 고쳐서 읽기도 해요. 《해와 달이 된 오누이》 또한 그림책대로 읽히는 날이 있을 터이나, 아버지는 아버지대로 어머니는 어머니대로 어릴 적 들은 이야기를 떠올리며 다르게 읽을 수 있어요.

그리고, 이 그림책에서 군데군데 그리 올바르지 않다 싶도록 적힌 글월을 알맞게 가다듬어 고쳐서 읽힐 생각이에요. 그래서 나는 아이와 함께 읽기 앞서 먼저 그림책을 읽으며 책에 적힌 글월을 볼펜으로 죽죽 긋고는 새 말을 적어 넣습니다. 나중에 아이들이 글을 깨쳐 혼자 이 그림책을 읽을 때에 올바르게 가다듬을 말을 입으로 또르르 굴려야 하니까요.

옛날 어느 산골에 한 아주머니가 살았는데

→ 옛날 어느 멧골에 아주머니 한 분이 살았는데

한 고개를 넘어가니

→ 고개 하나를 넘어가니

우리들 한겨레가 쓰는 한국말은 “한 아주머니”가 아니에요. 한국말을 한국 어린이한테 가르쳐야지, 영어나 번역투를 우리 어린이한테 가르칠 수 없어요. 적어도 우리 집 아이는 “아주머니 한 분”이라 말하고 글을 쓰도록 이끌고 싶습니다. 이와 마찬가지예요. “한 고개”가 아니라 “고개 하나”예요.

이밖에 “길을 막고 서 있어(7쪽)”는 “길을 막았어”로 고치고, “걸걸한 게(14쪽)”는 “걸걸해서”로 고치며, “이것들이(23족)”는 “이 녀석들이”로 고칩니다. “그 속에 있는 거라(23쪽)”는 “그 속에 있네”로 고치고, “오누이는 그걸 잡고”를 “오누이는 이 줄을 잡고”로 고쳐요.

아이들이 이야기도 말도 넋도 모두모두 한결같이 사랑스러우면서 어여삐 보듬으면서 아름다이 살아가기를 바라거든요.

좋은 이야기를 좋은 그림으로 담아 좋은 책으로 빚으면, 이 그림책 하나 우리 아이뿐 아니라, 우리 아이들이 커서 저희 아이들을 새로 낳을 때에 오래오래 즐길 수 있어요. 그러니까, 나는 나와 내 아이들과 내 아이들이 낳을 아이들 모두 이 그림책을 두루두루 예쁘게 누리면 좋으리라 생각하며 그림을 살피고 글을 돌아봅니다.

옛이야기는 어느 한때 반짝하듯 나왔다 사라지는 이야기는 아니니까요. 옛이야기는 귀엽기만 한 그림이나 예쁘장한 말마디로 옷을 입힐 수 없으니까요. 구성지면서 재미나고, 슬프면서 아름답고, 신나면서 즐거운 모습과 무늬와 내음으로 빛나는 이야기가 곧 우리들 옛이야기이자 오늘 삶이라고 느껴요. (4345.1.15.해.ㅎㄲㅅㄱ)

― 해와 달이 된 오누이 (김성민 글·그림,사계절 펴냄,2009.3.9./10500원)