-

-

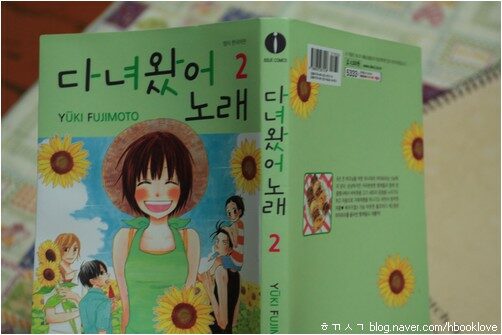

다녀왔어 노래 2

후지모토 유우키 지음 / 대원씨아이(만화) / 2011년 10월

평점 :

절판

모두들 네가 참 좋아서 그렇단다

[만화책 즐겨읽기 123] 후지모토 유키, 《다녀왔어 노래 (2)》

졸려 두 눈이 벌겋지만 잠을 이루지 않는 아이는 더 놀고 싶은 마음입니다. 이 아이가 한숨 느긋하게 자고 일어나면 한결 신나게 놀 텐데 하는 어버이 마음이지만, 아이는 더 버티고 또 버티며 다시 버팁니다. 지쳐서 곯아떨어질 때까지 자리에 누울 생각이 없고, “나 졸려, 잘래.” 하고는 자리에 누웠다가도 이내 슬슬 기어나와서 시익 웃고는 또 놀려 합니다.

오늘 하루 어김없이 낮 열두 시 무렵부터 졸린 낌새가 보입니다. 그러나 아이는 밥을 먹고도, 또 한참 놀고도, 또 자리에 누웠다 일어나고도, 그예 더 버티고 더 엉겨붙고 더 낑낑거립니다.

이 아이는 참 왜 이렇게도 더 놀려고만 하지, 하고 생각하던 저녁나절, 귤조각 입에 문 아이가 스르르 눈을 감고는 더는 일어나지 않습니다. 불빛 환한 방인데, 어머니랑 아버지랑 동생이랑 복닥복닥 떠들어도, 첫째 아이는 다시 깨지 않고 아주 깊이 잠듭니다.

하얀 천으로 아이 눈을 가립니다. 이러고 한 시간쯤 지나니 아이가 끄응끄응 하다가 벌떡 일어납니다. 옳거니, 쉬가 마렵구나. 벌떡 일어난 아이인데, 비틀비틀 합니다. 그래, 잠이 안 깬 채 몸만 일어났구나. 대견하네. 아버지는 두 손을 아이 어깨죽지 사이에 넣고는 아이를 대롱대롱 흔들면서, “쉬 하러 가자, 쉬 하러 가자.” 하고 노래합니다. 오줌그릇 앞에서 아이 바지를 내리고 살그머니 앉힙니다. 입에 문 귤을 뱉으렴, 하고 말하지만, 아이는 눈을 감은 채 오물오물 할 뿐.

쉬를 누었다 말았다 하기를 1분쯤 하더니, 고개를 이리저리 까딱까딱 합니다. “다 누었니?” 하고 묻습니다. 아이가 슬 일어납니다. 바지를 올리고 가슴으로 안습니다. 이제는 잠자는 방으로 옮겨 누입니다. 아이는 이때부터 다시 깨지 않고 아주 달고도 깊게 잠을 잡니다.

- “아빠, 이거 무지 비쌌지, 괜찮아?” “용돈 다 썼어?” “내 저금 빌려줄까?” “너희가 걱정할 만큼 아빠가 변변치 못해 보이냐. 앞으로 많이 쓸 거라고 생각하면 싼 거야! 안 그래, 여보?” “맞아. 그럼 앞으로 다 같이 많이 놀러가야겠다!” (24쪽)

- “그리고 경품행사에 사쿠라 오빠 이름으로 응모하면 이게 또 당첨된단 말이지! 그렇게 굳은 돈으로 고기라든지 고기라든가 고기를 사서 조금이라도 풍성한 식탁을!” “아하하, 좋다. 재미있네. 나도 너네 집 식구가 되어 보고 싶어!” (134쪽)

나는 내 네 살 적을 떠올리지 못합니다. 일곱 살 적도 그닥 떠올리지 못합니다. 열 살 때도 그리 많이 떠올리지 못합니다. 그런데, 첫째 아이가 자라나는 모습을 늘 곁에서 지켜보며 곰곰이 되새깁니다. 내 한 살 적에는, 내 두 살 적에는, 내 세 살 적에는, 내 네 살적에는, 또 내 다섯 살 적에는 어떤 모습으로 놀며 복닥였을까 하고 되새깁니다.

첫째 아이를 품에 안고 잠자리에 누이고는 이불을 여밉니다. 머리칼을 쓸어넘깁니다. 나는 떠올리지 못하지만, 내 다섯 살 적 나 또한 내 아이처럼 이렇게 잠잘 줄 모르며 놀다가 갑자기 곯아떨어지고는 어머니 품이나 아버지 품에 안겨 방 한켠에 눕지 않았을까 싶습니다. 문득 누군가 나를 안고 잠자리로 가던 느낌과 따스함이 생각나기도 합니다.

- ‘이런 식으로 오빠를 찬찬히 관찰할 기회는 별로 없다고 생각하지만, 응, 확실히 니시야마가 예쁘다고 말하는 것도 이해가 가.’ (64∼65쪽)

- “알아. 잊으려고 하는 거겠지, 엄마를.” “난 도저히 잊을 수 없는데!” “그랬구나. 많이 힘들지? 우리 집은 두 분이 돌아가신 지 6년 정도 됐는데.” “6년쯤 지나면 잊을 수 있는 거야?” “못 잊어. 아직도 여전히 슬픈걸. 하지만 정말 힘들 때는 울어도 괜찮지만, 그게 아니라면 아주 작은 일이라도 찾아서 웃기로 약속했어. 우리끼리, 아주 오래 전에.” (102∼104쪽)

나는 내가 잘 모른다 하더라도 틀림없이 사랑받으며 살았습니다. 나는 내가 잘 떠올리지 못한다 하더라도 어김없이 사랑받으며 자랐습니다. 나는 내가 낱낱이 되새기지 못한다 하더라도 언제나 사랑을 먹으며 컸습니다. 나는 내가 똑똑히 헤아리지 못한다 하더라도 한결같이 사랑을 누리며 지냈습니다.

두 아이 어버이로서 바보처럼 아이들을 꾸짖는 날이면, 내 어버이도 나를 바보처럼 꾸짖었으리라 생각합니다. 두 아이 어버이로서 예쁘게 아이들을 돌보며 아끼는 날이면, 내 어버이 또한 나를 예쁘게 돌보며 아꼈으리라 생각합니다.

어쩌면, 내 어버이가 나를 너무 다그치거나 꾸짖기만 하던 모습이 깊이 아로새겨진 나머지, 내 아이들을 너무 다그칠는지 모릅니다. 어쩌면, 내 어버이가 나를 몹시 다그친 생채기가 남았다 하더라도, 내 아이들한테는 고운 사랑으로 마주하자고 다짐하며 달라지는지 모릅니다. 어쩌면, 내 어버이가 나한테 물려준 사랑을 제대로 못 깨닫고는 내 아이들한테 못난 어버이 모습을 보이는지 모릅니다.

- “맞아, 집에 가야지. 집이 어디니?” “이 근처야? 아님 멀리서 왔니?” “…….” “엄마가 걱정하시잖아.” “없어요. 죽었어요.” (89쪽)

- “부모님 욕 먹이기 싫으면 다시는 하지 마.” (110쪽)

아이들은 하루하루 자랍니다. 어른들도 하루하루 자랍니다. 아이들은 키가 크고 몸무게가 늡니다. 팔뚝과 허벅지에 힘살이 붙습니다. 어른들은 키가 줄고 몸무게가 줍니다. 팔뚝과 허벅지 힘살이 아이들보다 뒤처지거나 따라잡힙니다.

아이들은 날마다 새로운 삶을 누리면서 새로운 사랑을 누립니다. 어른들 또한 날마다 새로운 삶이요, 새로운 사랑이에요. 다만, 적잖은 어른들은 당신들이 날마다 새롭게 자라며 새롭게 사랑받는 나날을 누리는 줄 제대로 못 깨닫기 일쑤입니다.

나이 스물도 꽃이요 나이 서른도 꽃이며 나이 마흔도 꽃이에요. 나이 쉰도 꽃이고 나이 예순과 일흔 또한 꽃이에요.

동백나무는 열 살이든 쉰 살이든 백 살이든 꽃을 피웁니다. 느티나무는 이백 살이든 삼백 살이든 사백 살이든 꽃을 피우고 열매를 맺어 씨를 떨구고는 어린 느티싹이 돋아 무럭무럭 자라도록 이끕니다. 감나무는 열다섯 살에도 스물다섯 살에도 싱그럽고 소담스레 열매를 맺습니다. 감나무는 쉰다섯 살이나 백다섯 살에도 말간 감꽃을 피우며 고운 내음을 온 들판에 퍼뜨립니다.

사람들은 누구나 늙어서 죽고, 나무도 어느 만큼 늙으면 죽습니다. 사람들은 누구나 늙어서 몸을 움직이지 못할 때에 드디어 죽음을 맞아들이며 기쁘게 흙으로 돌아갑니다. 나무도 더는 꽃을 피우지 못하고 열매를 맺지 못할 때에 조용히 가지가 말라붙으며 시나브로 흙으로 돌아갑니다.

나는 내 어버이 사랑을 받아먹으며 살아갑니다. 나는 내 어버이를 낳은 어버이들 목숨을 맞아들이며 살아갑니다. 내 아이는 내 사랑을 받아먹으며 살아냅니다. 내 아이가 낳을 아이들은 내 숨결을 받아들여 곱게 꿈을 키웁니다.

- “있을 때 잘해야겠지. 아빠 좋아해? 많이 걱정하실 거야.” (120쪽)

- “그게 다가 아냐. 괴롭힘을 당하는 원인이 집안 사정에 있다면, 그건 부끄러운 일이 아니잖아!” (152쪽)

후지모토 유키 님 만화책 《다녀왔어 노래》(대원씨아이,2011) 둘째 권을 읽습니다. 아버지도 어머니도 없이 아이들끼리 복닥거리며 살아가는 이야기를 찬찬히 읽습니다.

만화책을 읽으며 생각합니다. 이 아이들 가운데 하나가 나라면, 나는 어떤 모습과 이야기를 누리며 살아갈까 하고 생각합니다. 우리 집에서 나와 옆지기가 그만 갑작스레 목숨을 잃고 두 아이가 남아야 한다면, 두 아이는 앞으로 어떤 꿈과 사랑을 누리며 살아갈까 하고 생각합니다.

나는 하루하루 웃음으로 꽃을 피우며 살아갈 수 있을까요. 우리 아이들은 언제나 웃음으로 열매를 맺으며 살아갈 수 있을까요.

바로 오늘 하루 웃음으로 새싹을 내고 웃음으로 줄기를 올리며 웃음으로 뿌리를 튼튼히 내리는 삶이라면, 나는 어디에서 어떻게 지내더라도 늘 웃을 수 있겠지요. 바로 오늘 이곳에서 웃음으로 잎을 틔우고 웃음으로 꽃과 열매를 이룬다면, 우리 아이들은 어디에서 어떻게 지내더라도 웃음꽃이요 웃음열매를 누릴 테지요.

- “모두 네가 너무너무 소중해서 그런 것뿐이니까, 금방 화해할 거야.” (157쪽)

아름답게 즐기는 삶일 때에 아름답게 트는 싹입니다. 예쁘게 일구는 하루일 때에 예쁘게 맺는 열매입니다. 따사로이 보살피는 손길로 살림을 일굴 때에 따사로이 피어나는 꽃입니다.

《다녀왔어 노래》에 나오는 아이들은 아이이면서 어른이요 모두 씩씩하고 튼튼하며 어여쁜 사람입니다. 《다녀왔어 노래》에 나오는 네 아이는 저마다 다른 자리에서 저마다 다른 꿈을 키우며 저마다 다른 이야기로 서로서로 아끼는 기쁨을 누리는 슬기로운 사람입니다.

돈이야 없으면 없는 대로 즐겁게 살아가면 되지요. 책이야 없으면 없는 대로 재미나게 이야기꽃 피우면 되지요. 집이야 좁으면 좁은 대로 서로 엉겨붙으며 복닥거리면 되지요. 옷이야 서로 물려입거나 한 벌로 두고두고 아껴 입으면 돼요. 다만, 오직 한 가지, 서로를 좋아하고 믿으며 어깨동무할 줄 아는 사랑이 없다면, 아무것도 이루지 못하고 어떠한 웃음도 누리지 못합니다. (4345.3.2.쇠.ㅎㄲㅅㄱ)

― 다녀왔어 노래 2 (후지모토 유키 글·그림,장혜영 옮김,대원씨아이 펴냄,2011.11.15./4500원)