-

-

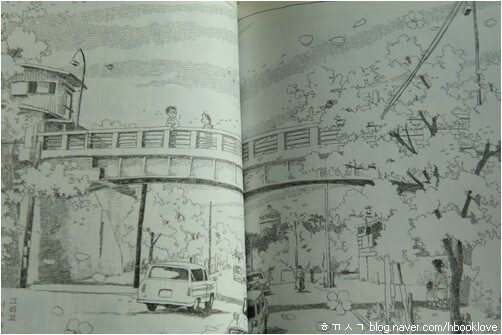

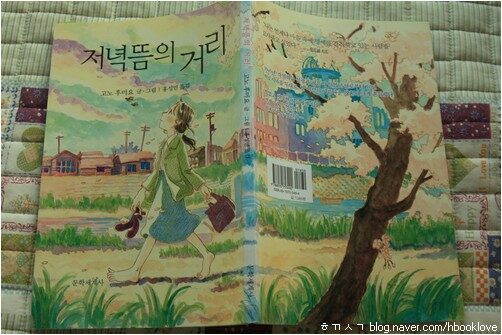

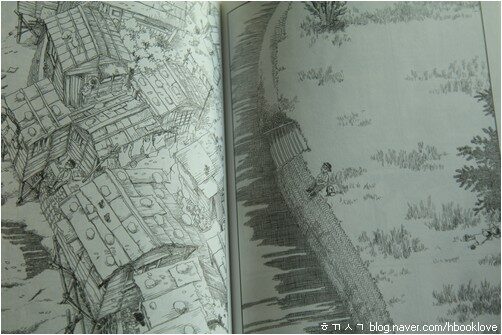

저녁뜸의 거리

코노 후미요 지음, 홍성민 옮김 / 문학세계사 / 2005년 11월

평점 :

절판

서울사람은 아무것도 몰라요

[만화책 즐겨읽기 135] 고노 후미요, 《저녁뜸의 거리》

일본사람 고노 후미요 님은 히로시마에서 나고 자랐다 합니다. 그렇다고 히로시마 원폭 1세대나 2세대나 3세대는 아닙니다. 히로시마에 원자폭탄이 떨어지기는 했어도, 이 원자폭탄하고는 동떨어진 데에서 살았다고 해요. 원자폭탄이 떨어진 자리에서 살아가야 하던 사람들 이야기를 담은 만화책 《저녁뜸의 거리》(문학세계사,2005) 끝자락에 그린이 말을 적는데, “나는 히로시마 시에서 태어나고 자랐지만 피폭자도 아니고 피폭 2세도 아니다. 피폭 체험을 말해 줄 친척도 없다. 원폭은 내게 있어 먼 과거의 비극이고, 동시에 ‘남의 집 이야기’이기도 했다. 무섭다는 것만 알고 있으면 되는 이야기, 파고들어서는 안 될 영역이라 여겨 왔다. 그런데 도쿄에 와 살다 보니 히로시마나 나가사키 이외의 사람은 원폭의 참상에 대해 전혀 모르고 있다는 것을 알게 되었다. 나와 달리 그들은 알려 하지 않는 것이 아니라, 알고 싶어도 그럴 기회가 없었다. 세계에서 유일한 피폭국이 원폭의 참상을 모른 채 평화를 누리는 이 꺼림칙함은 내가 히로시마 사람으로서 느꼈던 부자연스러움보다 크게 생각되었다(100쪽).” 하는 이야기를 들려줍니다.

그린이 말이 아니더라도 일본사람은 꽤 평화로이 살아간다 여길 만합니다. 어느 모로 보면 평화로이 살아간다 여길 만할 뿐 아니라, 이웃나라 평화를 괴롭힌다 여길 만하고, 일본 스스로 더 평화로우면서 아름다이 살아갈 길하고 동떨어진다 여길 만합니다.

일본사람은 아무것도 모릅니다. 일본사람은 평화도 전쟁도 원자폭탄도 전쟁무기도 모릅니다. 일본사람은 아름답게 어깨동무하는 길도 사랑스레 품앗이를 하는 길도 모릅니다.

그러면, 한국사람은 무엇을 알까요. 한국사람은 평화나 전쟁을 얼마나 잘 알까요. 한국사람은 원자폭탄이나 전쟁무기를 어느 만큼 알까요. 한국사람은 서로 아름답게 어깨동무하는 길을 제대로 알까요. 한국사람은 따사롭게 품앗이 하는 좋은 삶을 즐겁게 알까요.

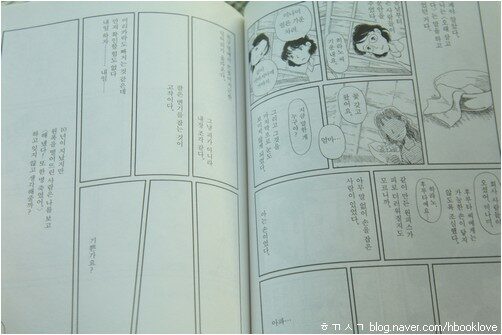

- “미안해요, 안에는 엄마가 누워 계셔서. 게다가 어젯밤 비로 방안이 휘황찬란해요.” “휘황찬란?” “얼룩덜룩 벌레 기어간 자국요!” “하하하.” “…….” “…….” “가 가나야마 선수가 사백 개째 도루에 성공할까요?” “그럼요.” “하세가와 선수는 100승 할까?” “근데 히라노 씨, 대나무 껍질, 그거 왜 모으는 거예요?” “아, 짚신 삼으려고요. 출퇴근 할 때 구두 닳는 게 아까워서요.” (13쪽)

- “역시 그랬군요. 우리 집도 여기 살았던 고모가 원폭으로 돌아가셨어요. 할머니도 히로시마 아가씨에게 뭔가 해 줘야겠다면서 짚신을 보내 주신 거예요.” “그래요. 아, 갑자기 온몸의 힘이 다 빠지는 것 같아요.” “히라노 씨.” (29쪽)

전쟁무기로는 전쟁을 부를 뿐, 평화를 이루지 못합니다. 전쟁무기는 전쟁을 할 때에 쓰지, 평화를 지킬 때에 쓰지 않습니다. 평화는 평화가 부릅니다. 평화를 누리자면 평화를 일구는 쟁기와 호미와 낫과 가래가 있어야 합니다. 전쟁무기를 만드는 공장이 아니라, 평화로이 노니는 들판과 평화로이 먹을거리를 얻는 논밭이 있어야 합니다. 전쟁무기 만드는 데에 돈을 써서는 평화가 찾아오지 않습니다. 마을을 가꾸고 열매나무를 돌보며 아이와 어른 모두 즐거이 배우며 어깨동무하는 데에 돈을 써야 평화가 찾아옵니다.

과학자가 더 빼어난 전쟁무기 만드는 데에 머리와 품과 돈을 쓰는 동안 평화가 찾아올 수 없습니다. 전쟁무기 과학자를 키우는 나라에서 평화를 지키는 넋을 북돋울 수 없습니다. 젊은이들을 전쟁무기 다루거나 건사하는 데에 내보내는 나라가 평화를 사랑할 수 없습니다.

그런데, 지구별 어느 나라라 하더라도 군대 없는 나라가 없고, 전쟁무기 건사하지 않는 나라가 없다고들 이야기합니다. 참말, 지구별 숱한 나라마다 군대를 두고 전쟁무기를 건사하니, 지구별에 평화가 없습니다. 전쟁무기를 자꾸 만드니까 지구별 어느 한쪽은 가난하거나 굶주립니다. 자꾸자꾸 만드는 전쟁무기를 자꾸자꾸 쓰니, 지구별 곳곳이 아픕니다.

하루라도 빨리 전쟁무기는 거두어야 합니다. 하루라도 빨래 젊은이들을 전쟁터나 군대에서 불러들여야 합니다. 하루라도 빨리 젊은이들한테 사랑을 가르치고 꿈을 이야기하며 스스로 옷·밥·집을 누리는 슬기롭고 맑은 길을 즐겁게 물려주어야 합니다. 하루라도 빨리 중앙정부나 지자체를 잊고, 작은 마을 작은 보금자리를 아끼는 어여쁜 삶을 누려야 합니다.

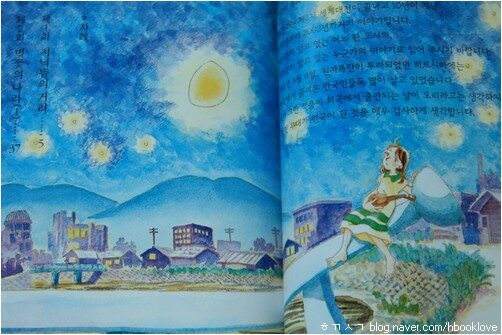

- 아무도 그 일을 말하지 않는다. 아는 것은 누군가 우리에 대해 ‘죽으면 된다’고 생각했다는 것, 그런데도 살아남아 숨쉬고 있다는 것이다. 그리고 가장 두려운 사실은 그날 이후 내가 그렇게 생각되어도 어쩔 수 없는 인간이 되어 버렸다는 것을. 스스로 문득문득 깨닫는다는 것이다. (16쪽)

- 10년이 지났지만 원폭을 떨어뜨린 사람은 나를 보고 “해 냈다! 또 한 명 죽였어.” 하고 잊지 않고 생각해 줄까? (33쪽)

우리는 누구나 어버이한테서 사랑을 받으며 태어납니다. 사랑을 받으며 태어난 우리들은 사랑을 누릴 고운 목숨입니다. 사랑을 나누고 사랑을 펼치며 사랑을 꽃피울 아리따운 목숨입니다.

어린이는 어린이대로 삶과 꿈과 이야기를 사랑합니다. 어른은 어른대로 이웃과 동무와 푸나무를 사랑합니다.

서로서로 믿고 기댑니다. 서로서로 돕고 아낍니다. 서로서로 좋아하며 이야기꽃 피웁니다.

바람 한 점을 사랑합니다. 햇살 한 조각을 사랑합니다. 물 한 방울을 사랑합니다. 풀잎 한 포기를 사랑합니다. 열매 한 알을 사랑합니다. 흙 한 알갱이를 사랑합니다.

멧새가 지저귀고 들새가 노래합니다. 풀벌레가 속삭이고 아이들이 뛰어놉니다. 새와 벌레와 풀과 나무하고 벗삼던 아이들이 어른이 됩니다. 어른이 된 아이들은 저희가 어릴 적 새와 벌레와 풀과 나무하고 벗삼듯, 저희가 낳은 아이들 또한 새와 벌레와 풀과 나무하고 벗삼는 길을 보여줍니다.

평화는 평화로운 삶자락으로 누립니다. 평화를 지키는 길이란 나 스스로 미움·다툼·시샘 아닌 아낌·보살핌·어루만짐으로 이룹니다.

- “안녕. 이거 줄게. 내가 제일 좋아하는 곡이야.” “줘도 돼?” “응, 다 외웠는걸.” “자, 다음 순서입니다.” “도우코, 책받침.” “알았어.” “네가 병원에 있어서 학교 마당의 벚꽃 배달 온 거야.” (47∼48쪽)

돈을 더 벌어서 평화를 지키지 않습니다. 이름을 더 날려서 평화를 맞아들이지 않습니다. 힘을 더 키워서 평화를 건사하지 않습니다. 알뜰살뜰 일구는 삶으로 평화를 지킵니다. 서로서로 어깨동무하는 나날일 때에 평화를 맞아들입니다. 내 손으로 씨앗을 거두어 심고 돌볼 때에 평화를 건사합니다.

냉이를 캐고 쑥을 뜯습니다. 배추씨를 심고 씨감자를 심습니다. 사랑을 캐고 사랑을 뜯습니다. 사랑을 심고 다시 사랑을 심습니다. 평화를 캐고 평화를 뜯는 나날입니다. 평화를 심고 다시 평화를 심는 터전입니다.

아파트를 새로 늘릴 까닭이 없습니다. 시골마다 집이 텅텅 비어 남아도는걸요. 고속도로를 새로 닦을 까닭이 없습니다. 기름값이 어마어마하게 치솟는걸요. 공장을 새로 지을 까닭이 없습니다. 내 보금자리에서 내 살림을 아기자기하게 보듬으면 굳이 새 물건 새로 사서 새 쓰레기 빚지 않아도 돼요.

내 삶을 빛내는 평화는 어디에서 오는가 생각할 수 있어야 합니다. 내 삶을 빛내는 사랑은 어떻게 길어올리는가 헤아릴 수 있어야 합니다.

일본땅에 원자폭탄을 떨어뜨렸기에 평화가 찾아오지 않습니다. 미국이 갖은 전쟁무기를 만들었기에 평화가 이룩되지 않습니다. 일본이 전쟁무기를 갖추어 한국과 대만을 식민지로 삼았대서, 일본이 아시아 곳곳에 퍼져 총칼을 휘둘렀대서, 이 지구별에 평화가 찾아왔을까요.

- “나도 그, 그러니까.” “…….” “전 잘 모르겠어요. 안녕히 주무세요.” “너 피폭자와 결혼할 셈이냐?” “엄마.” “무엇 때문에 피난 보내고 양자로 주었겠니? 네 양부모한테는 뭐라 말할 거니? 왜 난 안 죽는지 모르겠다. 이제 더 이상 아는 사람이 원폭으로 죽는 걸 보고 싶지 않아.” (84쪽)

- “하지만 따라오길 잘 했어. 다음에는 엄마, 아빠와 같이 올래. 오면 엄마, 아빠도 분명 히로시마를 좋아하게 될 거야.” (86쪽)

미국에서 온갖 농약과 항생제와 비료를 먹인 쌀과 열매와 곡식과 고기를 값싸게 사들일 때에 평화나 사랑이 찾아올까 궁금합니다. 칠레에서 포도와 포도술을 값싸게 사들이면서 자동차와 손전화와 전자제품을 비싸게 팔 수 있으면 평화나 사랑이 깃들는지 궁금합니다.

우리한테는 집전화 하나 있으면 넉넉합니다. 집전화 없이 편지 한 장 적을 수 있으면 넉넉합니다. 편지 한 장 없이 마음과 마음으로 만나 이야기를 나눌 수 있으면 넉넉합니다. 전화기도 편지도 무엇도 없는 채, 사람들은 아주 오래고 오랜 나날 서로 믿고 아끼고 사랑하고 돌보고 생각하면서 살았어요. 자동차고 컴퓨터고 공장이고 신문이고 텔레비전이고 인터넷이고 없던 기나긴 지난날, 사람들은 즐겁게 어깨동무하고 두레와 품앗이를 펼치는 재미나고 멋진 삶을 누렸어요.

전쟁을 벌이는 무기를 만들 때부터 평화가 사그라듭니다. 평화가 사그라드는 자리에서는 사랑 또한 사그라듭니다. 사랑이 사그라들 때에는 교육도 문화도 예술도 과학도 꿈도 이야기도 빛도 웃음도 나란히 사그라듭니다.

무엇 때문에 일을 하는지 생각해야지요. 무엇 때문에 아이를 낳는지, 무엇 때문에 아이들을 학교에 넣는지, 무엇 때문에 내 오늘 하루를 살아가는지 생각해야지요.

- “나나미, 내가 히로시마에서 무얼 했는지 아니? 올해는 형제 가운데 가장 마지막까지 살아 있었던 내 작은누나의 50주기야. 그래서 생전 누나와 알고 지냈던 사람들을 만나 옛날 이야기를 들었지. 나나미, 넌 그 누나와 많이 닮았어. 네가 행복하지 않으면 누나가 슬퍼할 게다.” (97∼98쪽)

고노 후미요 님 만화책 《저녁뜸의 거리》를 찬찬히 돌아봅니다. 만화책 《저녁뜸의 거리》는 원자폭탄 피해자가 히로시마에서든 도쿄에서든 ‘남은 삶’을 어떻게 보내야 했는가 하는 이야기를 다룬다 합니다. 그런데, 막상 ‘원폭 피해 뒤탈’ 같은 이야기는 그닥 들려주지 않습니다. 그저, 수수한 한 사람으로서 무엇을 사랑하고 무엇을 좋아하며 어떤 삶을 누리고 싶던 ‘작은 목숨’이었는가 하는 이야기를 들려줍니다.

살아가고 싶은 꿈을 들려줍니다. 사랑하고 싶은 나날을 들려줍니다. 따로 평화라는 낱말을 모르더라도 언제나 평화롭고 사랑스러울 작은 보금자리, 작은 마을, 작은 이야기, 작은 이웃, 작은 아이들, 작은 어버이, 작은 동무, 작은 꿈을 들려줍니다.

전쟁무기를 빚는 사람은 어떤 마음인가요. 전쟁무기를 쏘아대는 사람은 어떤 마음인가요. 총을 쏘아 누군가를 죽이면서 ‘그래, 평화를 지켰어!’ 하고 외치는 마음이 되나요. 무시무시한 폭탄을 비행기에 실어 마을과 들판과 멧등성이와 냇물에 마구잡이로 뿌려 터뜨리면서 ‘그래, 평화는 이 맛이야!’ 하고 외치는 마음이 되나요.

‘나는 내 아이를 나와 내 옆지기 사랑을 그러모아 낳겠어.’ 하고 속삭일 때에 바야흐로 평화가 된다고 느껴요. ‘나는 우리 아이들을 나와 내 옆지기 사랑으로 곱게 돌보며 아끼겠어.’ 하고 소근거릴 때에 시나브로 평화가 찾아온다고 느껴요. ‘나는 서로서로 기쁘게 마주보며 활짝 웃고 싶어.’ 하고 노래할 때에 살포시 평화가 이루어진다고 느껴요.

일본사람도 한국사람도 아직 아무것도 몰라요. 도시사람도 서울사람도 아직 아무것도 몰라요. 평화가 무엇인지 모르고, 사랑이 어떠한지 몰라요. 삶이 무엇인지 모르고, 목숨이 어떠한지 몰라요. (4345.3.21.물.ㅎㄲㅅㄱ)

― 저녁뜸의 거리 (고노 후미요 글·그림,홍성민 옮김,문학세계사 펴냄,2005.11.21./7000원)