-

-

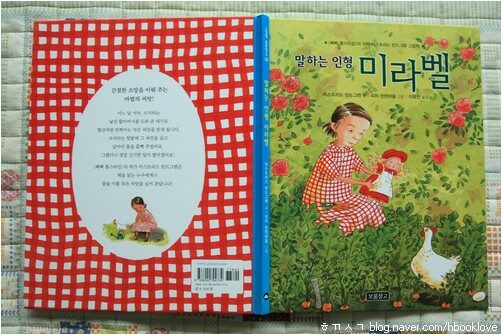

말하는 인형 미라벨 ㅣ 그림책 보물창고 32

아스트리드 린드그렌 지음, 이유진 옮김, 피자 린덴바움 그림 / 보물창고 / 2007년 5월

평점 :

절판

좋은 꿈 이루고픈 삶 누리기

[다 함께 즐기는 그림책 146] 아스트리드 린드그렌·피자 린덴바움, 《말하는 인형 미라벨》(보물창고,2007)

꿈을 꾸는 삶일 때에는 누구나 꿈을 이룹니다. 날마다 따사롭고 해맑은 넋을 건사하면서 즐겁게 꿈을 꾸는 삶일 때에는, 어느 누구라도 꿈을 이룹니다.

꿈을 꾸지 않는 삶일 때에는 누구나 꿈을 이루지 못합니다. 꿈을 꾸지 않으니 꿈을 이룰 턱이 없습니다. 꿈은 이루어지지 않고 꿈이 안 이루어지지도 않습니다. 꿈은 처음부터 태어나지 못합니다.

꿈을 꾼다지만 따사롭지 못한 넋이거나 해맑지 못한 얼이라면 꿈이 이루어지지 않습니다. 꿈을 꾼다지만, 꿈이라기보다 얕은 뱃속이나 검은 속셈을 키우려 할 때에도 꿈이 이루어지지 않아요.

오직 사랑을 품는 꿈일 때에 이루어집니다. 오로지 믿음으로 서로 어깨동무하는 고운 꿈일 때에 이루어집니다.

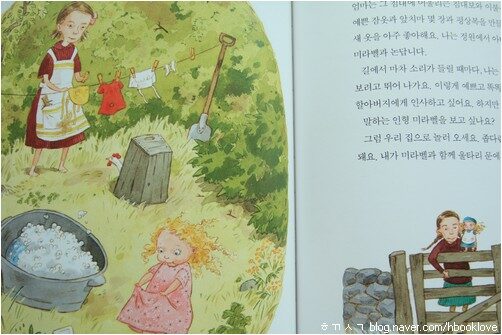

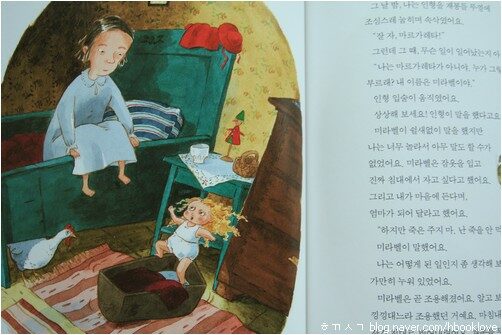

.. 아빠는 꽃과 채소를 팔아서 돈을 버는데, 많이 벌진 못해요. 엄마는 돈이 남을 만큼 버는 건 힘든 일이라고 그랬어요. 하지만 나는 인형이 너무너무 갖고 싶었어요 .. (6쪽)

나한테 이루어진 꿈은 무엇일까 가만히 헤아립니다. 먼저, 나는 어른이 되려는 꿈을 품었습니다. 이 꿈이 이루어졌는지 이루어지는 길인지 잘 모르지만, 틀림없이 어른이 되는 길에 내가 섰다고 느낍니다. 이래저래 흔들리거나 짓찧거나 넘어지거나 고꾸라지거나 샛길로 빠지거나 엉터리길에 바보스레 접어들기까지 하면서, 스스로 튼튼하고 어여쁜 어른이 되는 길에 서기는 섰다고 느낍니다. 제대로 걷지 못할 뿐이로구나 싶어요.

다음으로, 글을 쓰며 살아가자고 품은 꿈이 어느새 이루어졌습니다. 그러나, 내 어린 날 품은 ‘글을 쓰며 살아가자’던 꿈은, ‘글을 쓰자’로 그쳤을 뿐, 어떤 글을 쓰는 꿈이었는지 갈피가 서지 않았어요. 글을 쓰며 내 삶을 어떤 모양으로 그리려 하는가 하는 뜻이 아직 없었어요. 글을 쓰되, 밥과 옷과 집을 어찌 건사해야 아름다울까 하는 넋조차 제대로 세우지 않았어요.

곧이어, 군대라는 데에 가면 죽겠구나 하고 생각하다가는, 죽을 바에는 가장 끔찍한 곳으로 뛰어들자고 어느 날 문득 생각했는데, 참말 이대로 이루어졌습니다. 나는 군대에서 죽음 문턱을 숱하게 넘었고, 스스로 지옥 같은 불구덩이에서 헤매고 허우적거리다가 살아서 빠져나왔습니다. 그런데 이 끔찍한 곳은 나 혼자만 겪지 않아요. 나를 비롯해 몇 천 몇 만에 이르는 사람이 이곳을 거쳤어요. 모두들 슬픈 생각에 젖는 바람에 이곳에 이렇게 모여 고된 나날 서로 괴롭히며 시달려야 했을까요.

퍽 어린 날, 길게 꼬리를 드리우며 천천히 사라지는 별똥별을 바라보다가, 아 내 마음에 사랑 하나 태어나게 해 주소서, 하고 빈 적 있습니다. 제법 커다란 도시 인천 한복판에서 별똥별을 보기란 꿈만 같은 노릇이었으나, 퍽 길게 늘어지는 별똥별을 보았을 때에, 내 마음속으로 빈 한 가지는, 내가 사랑할 한 사람을 만나도록 이끌어 주소서, 였어요. 이날 잠자리에 들기 앞서, 왜 나는 별똥별을 바라보며 이 말을 욌을까 궁금했습니다. 가난한 집에 돈벼락이 떨어지게 해 달라든지, 내 시험성적을 높여 달라든지, 내 여린 몸에 드센 기운이 찾아들어 나를 괴롭히는 동무를 한 주먹으로 때려눕히도록 해 달라든지, 이런저런 것을 왜 안 바랐을까 궁금했어요.

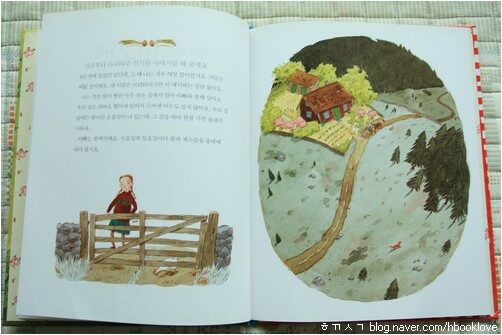

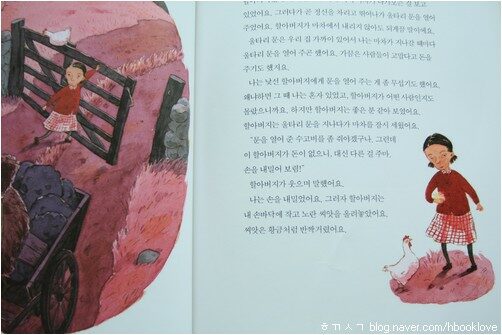

.. 나는 낯선 할아버지에게 문을 열어 주는 게 좀 무섭기도 했어요. 왜냐하면 그때 나는 혼자 있었고, 할아버지가 어떤 사람인지도 몰랐으니까요. 하지만 할아버지는 좋은 분 같아 보였어요. 할아버지는 울타리 문을 지나다가 마차를 잠시 세웠어요 .. (11쪽)

내가 이루지 못한 꿈은 무엇일까 곱씹습니다. 아마 많을까 싶기도 하지만, 어쩌면 하나도 없지 않을까 싶기도 합니다. 곰곰이 돌이키면, 나 스스로 어느 때부터인가 꿈꾸기를 그치면서, 아예 꿈을 안 꾸고 아무것 이루지 않는 삶을 보냈다 할 만하거든요.

꿈을 꾸지 않으면 꿈이 이루어지지 않기도 하지만, 꿈을 꾸며 애타게 기다린다든지 꿈을 꾸며 삶을 한결 예쁘게 돌본다든지 하는 설렘과 기쁨 또한 깃들지 않습니다. 곧, 나 스스로 너무 바보스레 삶을 잊거나 내팽개친 하루하루였다고 할까요.

가만히 되돌아보면, 나는 어린 나날 언제나 꿈을 꾸었습니다. 어린 나날 꾸던 꿈은 참말 이윽고 이루어졌습니다. 그런데 나는 ‘어떻게 되면 좋겠다’ 하는 꿈은 꾸었으되, ‘어떻게 되고 난 다음에는 무엇을 어찌저찌 하자’ 하는 꿈까지 꾸지 않았어요. 그래서 막상 ‘어떻게 되면 좋겠다’ 하는 꿈을 꾸고 나서 이 꿈이 이루어진 뒤에 우물쭈물 아무것 못하기 일쑤였습니다. 그 다음을 꿈꾸지 않고 한 가지에만 머물었으니까요. 곧게 이어지는 아름다운 삶인 줄 헤아리지 않고, 내 삶을 토막토막 끊어서 바라보았어요.

꽤 오래 이런 생각에 젖은 삶이다 보니, 하루아침에 내 삶을 고치기란 어렵다 할는지 모릅니다. 그러나, 내가 어떤 바보스럽거나 슬픈 삶에 젖었는가를 느꼈기 때문에, 한결 수월하게 내 삶을 어여삐 고치거나 일으켜세울 수 있어요. 이제 내가 좋아하는 길을 걷고, 이제 내가 사랑하는 삶을 찾으면 되거든요.

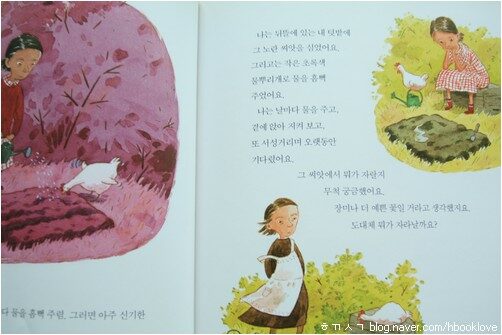

.. 나는 뒤뜰에 있는 내 텃밭에 그 노란 씨앗을 심었어요. 그러고는 작은 초록색 물뿌리개로 물을 흠뻑 주었어요. 나는 날마다 물을 주고, 곁에 앉아 지켜보고, 또 서성거리며 오랫동안 기다렸어요. 그 씨앗에서 뭐가 자랄지 무척 궁금했어요 .. (13쪽)

아스트리드 린드그렌 님 글에 피자 린덴바움 님 그림을 담은 그림책 《말하는 인형 미라벨》(보물창고,2007)을 읽으며 생각합니다. 두 사람 모두 꿈을 꾸며 글을 쓰고 그림을 그립니다. 그림책을 읽는 나도 천천히 꿈을 꿉니다. 꿈을 이루고 싶다고 생각합니다. 꿈을 이루고 나면 어떻게 살아갈까 하고 생각합니다. 꿈을 이루고 나서, 어떤 새로운 꿈을 거듭 꾸면서 하루하루 더 새롭고 싱그러이 빛내면 좋을까 하고 생각합니다.

곱게 이어지는 삶이요, 착하게 이어받는 삶입니다. 어여삐 잇는 삶이며, 참다이 돌보며 물려받는 삶입니다.

그림책 《말하는 인형 미라벨》에 나오는 어린이는 꿈을 꿉니다. 이 그림책에 나오는 두 어버이는 꿈을 꾸지 않습니다. 꿈을 꾼 어린이는 꿈을 이룹니다. 꿈을 꾸기보다 팍팍하며 고된 삶을 예쁘게 돌보는 데에만 마음을 쓰는 어버이는 꿈을 꾸지 않았으니 이룰 만한 꿈이 없습니다.

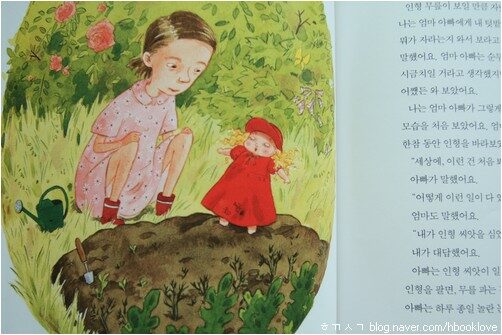

.. 상상해 보세요! 어느 일요일 아침 텃밭에 나갔을 때, 드디어 인형이 다 자라 있었어요. 인형은 하얗고 예쁜 양말과 작은 가죽신을 신고 있었어요. 나는 인형이 얼마나 예쁜지 더 자세히 보려고 풀밭에 앉았어요. 바로 그때, 인형이 눈을 반짝 뜨고 나를 똑바로 쳐다보았어요 .. (18쪽)

좋게 보살필 때에 시나브로 피어나는 꿈 한 자락이라고 느낍니다. 즐겁게 헤아릴 때에 찬찬히 피어나는 꿈 한 송이라고 느낍니다. 고맙게 맞아들일 때에 가만히 피어나는 꿈 한 줄기라고 느낍니다.

좋은 꿈 이루고픈 삶 누리는 나날입니다. 기쁜 꿈 빛내고픈 삶 즐기는 하루입니다. 좋은 사람을 곁에 두고, 나 스스로 좋은 사람이 됩니다. 좋은 말로 하루를 열고, 좋은 말을 들으며 스스로 이야기열매를 맺습니다.

삶을 빛내는 어여쁜 꿈은 누구한테나 바로 한 가지, 꼭 한 가지, 오직 한 가지, 곱게 마음속에서 잠을 자면서 기다린다고 느낍니다. (4345.3.25.해.ㅎㄲㅅㄱ)

― 말하는 인형 미라벨 (아스트리드 린드그렌 글,피자 린덴바움 그림,이유진 옮김,보물창고 펴냄,2007.5.10./8800원)