-

-

꽃처럼 향기로운 내 동생

아그네스 라코르 글, 그웬 르 갹 그림, 이혜선 옮김 / 크레용하우스 / 2004년 11월

평점 :

절판

아이들이 꽃답다면

[다 함께 즐기는 그림책 158] 그웬 르 갹·아그네스 라코르, 《꽃처럼 향기로운 내 동생》(크레용하우스,2004)

아이들이 꽃답다면 꽃처럼 아껴 주셔요. 아이들을 마주하는 어른으로서 내 삶을 꽃처럼 아껴 주셔요.

아이들이 꽃처럼 곱다면 꽃처럼 곱게 돌봐 주셔요. 아이들과 함께 살아가는 어른으로서 내 삶을 꽃처럼 곱게 돌봐 주셔요.

아이들이 꽃처럼 향긋하다면 아이들 넋을 꽃내음처럼 맡아 주셔요. 그리고 아이들과 어깨동무하는 어른으로서 내 삶을 꽃내음 향긋하듯 일구며 마음껏 즐겨 주셔요.

.. 내 동생 릴리는 눈이 가느다랗고 얼굴이 동그랗지요. 내가 세상에서 본 가장 예쁜 아이랍니다 .. (4쪽)

아이들 눈빛이 맑다고들 말합니다. 어른들은 아이들 눈빛이 착해서 좋다고 말합니다. 그런데 어느 어른이라 하더라도 모두 아이였습니다. 모두 갓난쟁이였고, 모두 젖먹이였으며, 모두 똥싸개 오줌싸개였습니다. 모두 귀염둥이였고, 모두 칭얼쟁이였으며, 모두 얌전이였어요.

아이들 눈빛만 맑을 수 없습니다. 아이와 함께 어른 눈빛이 함께 맑아야 합니다. 아이들 목소리만 고울 수 없습니다. 아이와 함께 어른 목소리가 나란히 고와야 합니다.

아이들한테만 좋은 밥을 옳게 먹일 수 없습니다. 어른들 누구나 좋은 밥을 옳게 먹어야 해요. 아이들이 아토피를 앓으니 걱정할 노릇이 아니라, 나(어른·어버이)한테서 아이한테 옮아간 ‘아토피가 된 나쁜 것’이 어른이자 어버이인 내 몸에서 사라지거나 빠져나갈 수 있게끔, 어른이요 어버이인 내 삶을 고치거나 바꾸어야 합니다.

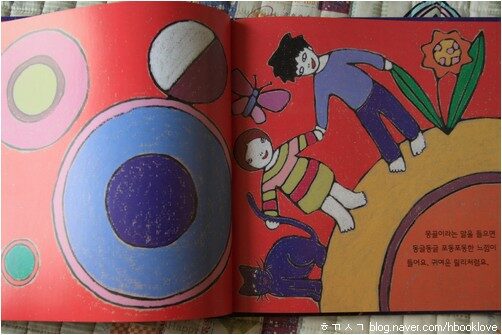

.. 몽골이라는 말을 들으면 동글동글 포동포동한 느낌이 들어요. 귀여운 릴리처럼요 .. (10쪽)

아이들이 사랑스럽습니다. 어른 또한 사랑스럽습니다. 할머니가 사랑스럽고 꼬마가 사랑스럽습니다. 할아버지가 사랑스럽고 열네 살 푸름이가 사랑스럽습니다.

풀을 먹는 사람은 몸에서 풀내음이 납니다. 세겹살 즐겨먹는 사람은 몸에서 기름내음이 납니다. 술을 마시는 사람은 몸에서 술내음이 납니다. 담배를 피우는 사람은 몸에서 담배내음이 납니다.

흙을 만지는 사람은 몸에서 흙내음이 납니다. 사무실에 앉아 일하다가 자가용 몰고 집으로 돌아가는 사람은 몸에서 시멘트와 플라스틱 내음이 납니다. 저마다 삶에 따라 냄새가 다릅니다. 저마다 살림집과 일자리에 따라 냄새가 바뀝니다. 개나리한테서 진달래 냄새가 날 수 없고, 배꽃한테서 살구꽃 냄새가 날 수 없습니다. 쑥한테서 마늘 냄새가 날 수 없겠지요. 사람뿐 아니라 모든 목숨은, 다른 목숨을 받아들여 제 목숨을 잇는 삶결 그대로 냄새를 피웁니다. 아이들 눈빛이 맑다면, 아이들은 오늘날 여느 어른들처럼 나쁘거나 궂거나 끔찍한 여러 가지를 아직 안 받아들였거나 덜 받아들였기 때문입니다.

그런데 어른들은 늘 잊어요. 눈빛 맑다던 아이들이 어린이집이나 유치원에 들어가고부터 눈빛이 흐려져요. 아이들이 초등학교에 들면 눈빛에 힘이 사라져요. 중학교나 고등학교를 다니는 아이들 눈망울을 들여다보셔요. 초롱초롱하며 눈부신 눈빛을 뿜는 아이가 몇이나 되나요. 아이들 눈빛이 다 망가지는데, 이 아이들이 대학교에 간들 무슨 보람이 있을까요. 눈빛 잃은 아이들이 대학교에서 학점 많이 따서 연봉 많이 받는 서울 언저리 큰회사에 들어가면, 이때부터 스스로 눈빛을 되찾으려고 조금이나마 마음을 쓸까요.

흐리멍덩한 눈빛을 맑은 눈빛으로 바꾸려는 젊은이가 있나요. 흐리멍덩한 넋을 맑은 넋으로 고치려는 젊은이가 있나요. 흐리멍덩한 말글을 맑은 말글로 가다듬으려는 젊은이가 있나요.

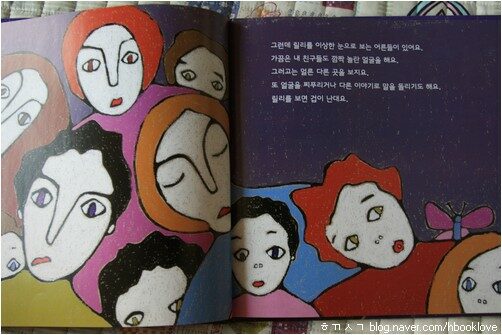

.. 릴리를 무서워하다니요! 세상에는 이해 못할 일도 가끔은 일어나나 봐요. 왜냐하면 릴리는 꽃처럼 향기롭고 사랑스러운 아이거든요. 물론 릴리가 나처럼 생기지 않았다는 걸 잘 알아요. 하지만 무슨 상관인가요 .. (14쪽)

제도권학교에 보내야 하느냐 마느냐 하는 이야기일 수 없어요. 왼쪽이냐 오른쪽이냐 하는 이야기일 수 없어요. 우리들 오늘 하루 얼마나 즐겁고 아름답게 살아가려 하느냐는 이야기예요. 오늘 하루 얼마나 빛나는 말글로 얼마나 빛나는 넋을 일구면서 얼마나 빛나는 삶을 누리려 하느냐는 이야기예요.

아이들만 고운 목숨이 아닌걸요. 어른들 누구나 고운 목숨인걸요. 사람으로 살아가는 누구나 고운 목숨이기에, 이 고운 목숨을 갓난쟁이부터 늘그막 마지막 숨결로 삶을 이을 때까지 한결같이 고운 꿈을 품으며 고운 사랑을 나누는 목숨일 때라야 즐거우며 아름답다고 느껴요.

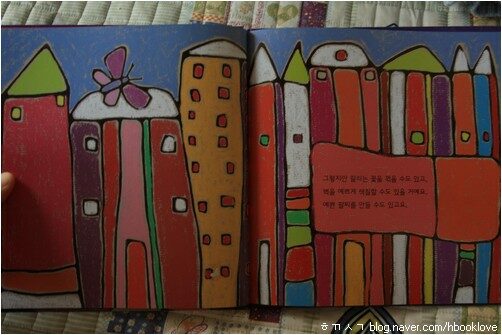

.. 그렇지만 릴리는 꽃을 꺾을 수도 있고, 벽을 예쁘게 색칠할 수도 있을 거예요. 예쁜 팔찌를 만들 수도 있고요 .. (18쪽)

그웬 르 갹 님 그림과 아그네스 라코르 님 글이 얼크러진 그림책 《꽃처럼 향기로운 내 동생》(크레용하우스,2004)을 읽습니다. 모든 어버이는 아니지만, 적잖은 어버이는 당신 아이한테 ‘장애가 깃들 때’에 삶과 삶터를 바라보는 눈빛이 달라집니다. 당신 아이한테 ‘장애가 깃들 때’에 비로소 ‘생각없이’ 꾸리던 삶을 접고는, 다른 삶, 이른바 ‘생각있는’ 삶으로 바꾸어요.

‘장애가 깃들 때’에 아이한테 대학졸업장을 바라지 않습니다. ‘장애가 깃들 때’에 아이한테 보배와 돈을 바라지 않습니다. ‘장애가 깃들 때’에 아이한테 잘생기고 돈있으며 이름있는 짝꿍을 사귀라는 셈속을 바라지 않습니다. ‘장애가 깃들 때’에 사내아이를 군대로 보내려는 허튼 짓을 꾀하지 않습니다.

그런데, 장애가 깃들거나 말거나, 아이를 아이 그대로 바라볼 수 있으면, 어른이자 어버이로서 날마다 기쁘며 아름다운 삶이 될 텐데요. 장애가 깃들고 나서야 비로소 ‘어른이 되며 스스로 잃거나 버렸던 눈빛’이 얼마나 사랑스럽고 아름다웠던가를 깨달아야 하나요. 내 아이한테 장애가 찾아오지 않았을 때에도, ‘어른이 되는 동안 나 스스로 잃거나 버렸던 눈빛’을 되새기면서 내 아이부터 맑은 눈빛을 곱게 잇도록 힘쓰고, 어른이자 어버이인 내 흐리멍덩한 눈빛을 맑은 결과 무늬로 되찾도록 애쓸 때에 즐거우며 아름다울 텐데요.

아이들은 꽃답습니다. 어른들도 꽃답습니다. 사람들은 사람다운 삶을 꾸릴 때에 참말 사람다우면서 꽃답습니다. 아이들이 꽃다운 까닭은 아이들은 스스로 아름다운 목숨이요, 꽃은 꽃 스스로 아름다운 목숨이듯, 아이와 꽃은 서로 어깨동무하며 좋은 목숨으로서 동무가 되기 때문입니다. (4345.4.19.나무.ㅎㄲㅅㄱ)

― 꽃처럼 향기로운 내 동생 (그웬 르 갹 그림,아그네스 라코르 글,이혜선 옮김,크레용하우스 펴냄,2004.11.15./9000원)