-

-

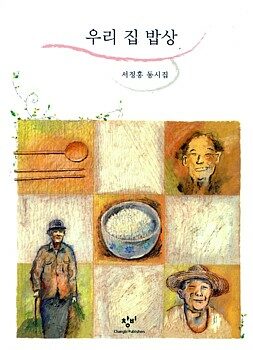

우리 집 밥상

서정홍 지음, 허구 그림 / 창비 / 2003년 7월

평점 :

사랑하는 삶을 시로 빛냅니다

[시를 사랑하는 시 10] 서정홍, 《우리 집 밥상》(창작과비평사,2003)

- 책이름 : 우리 집 밥상

- 글 : 서정홍

- 그림 : 허구

- 펴낸곳 : 창작과비평사 (2003.7.20.)

- 책값 : 8000원

마음속에서 터져나오는 말이 있을 때에 시를 씁니다. 나는 고등학생 때에 처음으로 시를 썼습니다. 사람을 자꾸 바보로 만들듯 시험공부만 시키는 갑갑한 시멘트 교실에서 숨막혀 죽고 싶지 않아 처음으로 시를 썼습니다.

마음속에서 샘솟아 널리 나누고픈 말이 있을 때에 시를 씁니다. 나는 신문배달로 먹고살던 무렵, 신문배달 이야기를 시로 썼습니다. 곰곰이 돌이키니, 신문배달 안 해 보았다 하는 사람은 드문데, 정작 신문배달 삶자락을 시로든 수필로든 소설로든 희곡으로든 적바림하는 사람은 하나도 안 보였어요. 딱 한 번, 이원수 님 어린이문학 가운데 《해와 같이 달과 같이》라는 작품에서 신문배달 어린이 삶을 읽었어요. 이밖에는 신문배달 삶을 옳게 그리거나 제대로 담거나 살가이 빛내는 문학을 아직 찾아보지 못했어요.

마음속에서 흘러나오는 말이 있을 때에 시를 씁니다. 나는 둘째 아이가 우리와 한식구 될 즈음 새롭게 시를 씁니다. 두 아이와 살아가는 어버이는 무엇을 느끼고 생각하고 좋아하고 즐기고 누리는가 하는 이야기를 나중에 아이들하고 천천히 주고받고 싶기에 시를 씁니다. 오늘은 오늘 내 삶을 즐기고, 앞으로는 앞으로 아이들과 새로운 삶을 누리고 싶어 시를 씁니다.

.. 우리 집 밥상 앞에 앉으면 / 흙 냄새 풀 냄새 땀 냄새 가득하고 / 고마우신 분들 얼굴이 눈앞에 떠오른다 .. (우리 집 밥상)

갑갑한 시멘트 교실에서 시를 쓸 적에는 갑갑한 시멘트 내음이 얼굴을 비빕니다. 얼굴은 까칠까칠 지저분해지고 긁힙니다. 깊은 새벽 조용한 골목을 싱싱 달리는 자전거가 신문을 휙휙 바람 일으키며 골목집 문간으로 던져 놓으며 시를 쓸 적에는 땀내음 바람내음 사뿐히 실립니다. 동이 틀 무렵 하루 일을 마치며 고단하게 드러눕는 움직임이 시로 태어납니다. 시골집에서 아이들과 얼크러지며 시를 쓰니, 언제나 들새 노랫소리 헤아리고 들풀 푸른내음 되씹습니다. 나는 아이들하고 이런 지식 저런 정보를 주고받고 싶지 않습니다. 나는 아이들하고 노래를 부르고 싶습니다. 나는 아이들하고 웃으며 떠들 때에 즐겁습니다. 나는 아이들이랑 맛난 밥을 좋게 차려 나누고 싶습니다.

살아가는 마음이 고스란히 시쓰는 마음입니다. 사랑하는 마음이 하나하나 시쓰는 마음입니다. 생각하는 결이 찬찬히 시쓰는 결로 태어납니다. 시라는 씨앗 한 알은 늘 내 가슴속에 있습니다.

.. 누가 꽃씨 심지 않아도 / 누가 물을 주거나 가꾸지 않아도 / 저절로 자라서 / 꽃밭이 되었다는 실매 마을 .. (실매 마을)

문학하는 분들이 시를 씁니다. 문학을 꿈꾸는 이들이 시를 씁니다. 문학을 좋아한다는 분들이 시를 씁니다.

누구한테나 가슴속 ‘시 씨앗’이 있으니 시를 쓸 만합니다. 문학하는 이도 시를 쓰고, 문학 안 하는 이도 시를 씁니다. 지식인과 교수도 시를 씁니다. 아줌마와 할머니도 시를 씁니다. 마을 할머니들이 우리 아이들 바라보며 “오매 이쁜 것, 동네가 훤하네.” 하고 읊는 말 한 마디는 고스란히 시입니다. 마을 할아버지들이 들일을 하다 허리를 쉬며 논둑에 주저앉아 먼 하늘 바라보며 땀을 훔치다가 조용히 품는 생각이 모두 시입니다.

도마질 소리는 시쓰는 소리입니다. 콩 터는 소리는 시쓰는 소리입니다. 마늘 뽑는 소리는 시쓰는 소리입니다. 풀 베는 소리는 시쓰는 소리입니다.

.. 전학 오던 날 / 담임 선생님이 나를 / 촌놈이라고 했다. / 동무들도 따라서 / 나를 촌놈이라고 했다. // 농촌 학교에서 / 도시 학교로 오면 다 촌놈인가 .. (참고 또 참아도)

까마귀 노래하는 소리를 들을 때에는 까마귀 노랫소리를 시로 옮깁니다. 까치 노래하는 소리를 들을 때에는 까치 노랫소리를 시로 담습니다. 종달새 노래하는 소리를 들으면 종달새 노랫소리를 시로 싣겠지요. 꾀꼬리 노래하는 소리를 들으며 꾀꼬리 노랫소리를 시로, 싯말로, 싯내음으로 찬찬히 읊겠지요.

아이들과 복닥이며 아이들 재잘거리는 노랫소리를 듣는 어버이들은 누구나 아이들 재잘거리는 노랫소리를 시로 펼칩니다. 아줌마들 이야기꽃은 아줌마들 가슴에 깃든 ‘시 씨앗’을 예쁘게 북돋우는 아이들 재잘거리는 노랫소리하고 어우러지며 환하게 빛나곤 합니다. 아이들은 제 어버이한테서 받는 사랑이 아이들 가슴속 ‘시 씨앗’을 따사롭게 어루만지니, 아이들 나름대로 사랑스레 싯말과 싯노래를 터뜨립니다.

아이들한테 글쓰기를 이끌며 보여준 이오덕 님은 《어린이는 모두 시인이다》라는 이름을 붙여 책 하나 내놓은 적 있습니다. 더도 덜도 아닌, 참말 어린이는 모두 가슴속 ‘시 씨앗’을 ‘좋은 사랑’으로 북돋아 내놓을 수 있기에 모두 시인입니다. 어린이가 모두 시인이 될 수 있으며 시인이듯, 어른 또한 모두 시인이 될 수 있으며 시인이에요.

스스로 느끼면 돼요. 스스로 생각하면 돼요. 스스로 사랑하면 돼요. 스스로 살아가면 돼요.

.. 나는 어른이 되면 / 기계처럼 일만 하면서 / 살고 싶지 않다 .. (어른이 되면)

시쓰기는 기계다루기하고 다릅니다. 시쓰기는 돈벌기하고 다릅니다. 시쓰기는 텔레비전하고 다릅니다. 시쓰기는 도시하고 다릅니다. 시쓰기는 문학하고 다릅니다. 시쓰기는 졸업장하고 다릅니다.

시는 기계처럼 쓸 수 없기에, 대학교에서 가르치지 못합니다. 시는 돈을 벌며 쓸 수 없기에, 문학강좌를 듣는대서 쓰지 못합니다. 시는 텔레비전 보는 매무새로는 쓸 수 없기에, 스스로 좋아하는 삶을 누릴 때에 쓸 수 있습니다. 시는 온통 사랑을 담는 글이기에, 도시에서 살아가며 쓰지 못합니다. 시는 오직 내 가슴속 꿈을 빛내는 말이기에, 졸업장이나 자격증이나 상장을 많이 거머쥔 사람일수록 시를 쓸 줄 모릅니다.

하늘나라에 들어갈 수 있는 사람은 어린이 마음을 건사하는 사람입니다. 시를 쓸 수 있는 사람은 어린이 마음을 보살피는 사람입니다. 하늘나라를 일구고 지구별을 보듬는 사람은 어린이 마음을 아끼는 사람입니다. 시를 읽을 수 있는 사람은 스스로 어린이와 같이 살아가는 사람입니다.

.. “일하는 사람도 / 편하게 좀 살다가 죽어야지. / 와, 일하다가 죽어야 하노?” / 어머니가 툭 던진 말씀 .. (일요일 아침에)

서정홍 님이 쓴 동시를 그러모은 《우리 집 밥상》(창작과비평사,2003)을 읽습니다. 노동자로 일하다가 시골에서 살아가는 살림살이로 바꾸었다는 시정홍 님이 시골살이 이야기를 담은 동시집 《우리 집 밥상》입니다. 참말, 《우리 집 밥상》에는 시골살이 이야기로 가득합니다. 이제껏 이 나라 시인이나 동시인치고 시골살이를 살뜰히 노래한 적은 아주 드물기에 몹시 반갑습니다. 이 나라에서 아이들한테 동시를 읽히려 하는 어른들은 으레 자연을 노래하곤 하면서 정작 동시쓰는 어른 스스로 시골에서 살아가지 않았는데, 서정홍 님은 시골에서 살아가며 시골마을 이야기를 동시로 풀어내니 참으로 반갑습니다.

그런데, 서정홍 님 동시집 《우리 집 밥상》에는 시골살이 이야기는 있지만, 시골살이 사랑은 그닥 도드라지지 않습니다. 시골살이를 바라보는 이야기는 있되, 시골살이를 스스로 즐기는 이야기는 좀처럼 드러나지 않습니다. 시골살이를 생각하는 마음이 있으나, 시골살이를 사랑하는 마음은 잘 안 보입니다.

동시집 《우리 집 밥상》을 여러 차례 읽으며 곰곰이 생각에 잠깁니다. 애써 나온 시골살이 이야기 동시집이지만, 왜 이렇게밖에 쓸 수 없을까 하고 생각에 젖습니다. 서정홍 님은 시골살이 이야기를 동시로 담았지만, 아마 이 동시집은 ‘시골 어린이’보다 ‘도시 어린이’한테 읽히고픈 마음이었겠지요. 아무래도 도시 어린이가 ‘도시에서 살아가며 알아들을 만한 눈높이’로 동시를 썼겠지요.

.. 남들 농약 다 치는데 / 우리만 안 치면 불안하다고 / 사과밭에 열두 번째 / 농약을 친 작은아버지. // 빨갛게 보기만 좋은 사과 농사 / 땅도 사람도 병드는 농사 / 작은아버지는 / 그래도 먹고 살아야 한다며 / 뿌연 농약을 치고 또 친다 .. (사과 농사)

도시 아이들은 찔레꽃과 딸기꽃을 가릴 줄 모릅니다. 도시 어른들은 느티꽃과 뽕꽃을 바라볼 줄 모릅니다. 도시 아이들은 냉이내음과 쑥내음을 모릅니다. 도시 어른들은 제비 노랫소리와 직박구리 노랫소리를 살필 줄 모릅니다.

서정홍 님이 찔레꽃과 딸기꽃 이야기를 쓰더라도, 도시 아이들은 무슨 이야기를 하느냐 하며 어리둥절하게 여길 수 있습니다. 서정홍 님이 즐겁게 제비와 직박구리와 종달새와 꾀꼬리와 노랑할미새 이야기를 읊어도, 도시 어른들(이 동시집을 장만해서 아이들한테 읽힐 어버이와 교사)부터 도무지 못 알아듣고는 이 동시집을 도로 책방 책꽂이에 집어넣을 수 있습니다.

그래도, 말해야지요. 시골살이가 어떠하다고 말해야지요. 도시에서 바라보는 시골이 아니라, 시골에서 살아가는 시골을 말해야지요.

그러니까, 말해야지요. 시골살이가 어떤 사랑이라고 말해야지요. 도시에서 겉훑기로 짚는 시골이 아니라, 시골에서 사랑하는 시골을 말해야지요.

.. 도시 손님들은 / 농촌에 오기만 하면 / 돼지 삼겹살 구워 먹고 / 우리 엄마 애써 기른 암탉까지 잡아먹는다 .. (손님들)

시골을 사랑하기에 시골에 삶터를 마련해 살아가려는 서정홍 님이라고 생각합니다. 시골에서 살아가기로 했지만 아직 시골을 사랑하지는 못하는 서정홍 님일 수 있다고 생각합니다. 아무튼, 서정홍 님은 시골살이를 합니다. 도시살이 아닌 시골살이를 합니다. 시골이 좋은 까닭을 몸으로 느끼고 마음으로 헤아리기에 도시 아닌 시골에서 땀을 흘리고 햇살을 누리며 물을 마십니다.

도시사람이야 시골에 가서 세겹살 구워 먹고 싶겠지요. 그러면, 시골사람 서정홍 님은 시골에서 살아가며 무얼 하고 싶을까요. 도시사람이야 때깔 좋아 보인다는 굵직한 열매를 사서 먹는다 하겠지요. 그러면, 시골사람 서정홍 님은 어떤 밭에서 어떤 열매를 거두고 어떤 밥을 즐기며 어떤 사랑을 짓는가요.

.. “아버지, 누렁이 꼭 팔아야만 경운기 살 수 있어요?” / “경운기 사면 농사 짓기도 수월하고 / 누렁이 고생 안 해도 되니 파는 게 좋겠다. / 서운해도 내일 팔기로 했으니 그리 알아라.” .. (누렁이)

사랑하는 삶을 시로 빛냅니다. 사랑하는 삶을 시로 노래합니다. 사랑하는 삶을 시로 그립니다. 사랑하는 삶을 시로 엮습니다. 사랑하는 삶을 시로 밝힙니다. 사랑하는 시골에서 사랑하는 어여쁜 꿈을 시로 일굽니다. (4345.5.19.흙.ㅎㄲㅅㄱ)