-

-

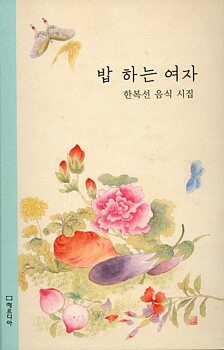

밥 하는 여자 ㅣ 한복선 음식 시집 1

한복선 지음 / 에르디아 / 2013년 4월

평점 :

절판

시와 밥

[시를 말하는 시 25] 한복선, 《밥 하는 여자》

- 책이름 : 밥 하는 여자

- 글 : 한복선

- 펴낸곳 : 에르디아 (2013.4.29.)

- 책값 : 1만 원

밥을 합니다. 내가 짓는 밥을 나와 옆지기와 두 아이가 먹습니다. 나는 스물한 살 적부터 제금을 나면서 내 밥을 스스로 지어서 먹습니다. 처음에는 전기밥솥으로 밥을 지었습니다. 두 아이를 낳은 옆지기와 살아가기 앞서부터 냄비밥을 지었고, 오늘까지도, 또 앞으로도 냄비밥을 지으리라 생각합니다.

세 살 작은아이는 어금니가 퍽 많이 났습니다. 이제는 오물오물 씹어서 먹이지 않아도 됩니다. 어머니젖 떼고, 젖떼기밥까지 떼니, 한솥지기 밥을 차리는 일이 아주 수월합니다. 작은아이 먹도록 밥을 따로 챙길 적에는 여러모로 손이 많이 갔어요. 옆지기 먹을 풀물을 짤 때에도 이래저래 손이 많이 가지요. 그런데, 아이들 밥을 차리며 손이 많이 가는 만큼, 어른이 먹는 밥도 한결 맛납니다. 옆지기 먹을 풀물을 짜면, 나도 아이들도 함께 먹습니다. 더욱이, 풀물을 짜려고 풀을 뜯을라치면 풀바람을 쐬고 풀노래를 듣습니다. 멧새 노랫소리를 가만히 듣고, 햇살 내리쬐는 따사로운 시골 기운 듬뿍 받아먹습니다.

.. 내 몸은 자연으로 간다 / 봄 여름 가을 겨울 / 새싹이 나고 / 자라고 .. (食)

밥을 차려서 먹으면, 밥 한 그릇으로도 배가 부르지만, 밥을 차리느라 손을 놀리면서도 배가 부릅니다. 이 밥 함께 먹을 한솥지기를 헤아리면서 마음이 뿌듯합니다. 마당에서 푸성귀 뜯으면서 내 손이 푸르게 물들고, 내 눈과 귀와 살갗과 마음이 나란히 푸르게 젖습니다.

유월로 접어든 시골마을은 온통 개구리잔치입니다. 개구리를 구워먹는 개구리잔치 아닌, 개구리 노랫소리 밤새 듣는 개구리잔치입니다. 개구리 노래잔치를 아침부터 저녁까지, 또 저녁부터 새벽까지 내내 듣다 보면, 사이사이 밤새 노랫소리 섞이고, 풀벌레 노랫소리 어우러집니다. 이 소리를 들으면서 마음이 부릅니다. 마음이 넉넉하게 부르고, 마음이 따사로이 부르며, 마음이 즐겁게 부릅니다.

돌이켜보면, 밥을 먹을 때에는 영양소를 먹지 않아요. 밥을 짓는 살림꾼 손길을 먹어요. 밥을 짓는 살림꾼 사랑을 먹지요. 밥을 짓는 살림꾼 꿈과 이야기를 먹어요.

.. 저마다 다른 창작 예술품이며 / 마음을 담은 자연이다 .. (맛있는 멋있는 음식)

나는 내가 짓는 밥이 가장 맛있습니다. 옆지기가 지어서 내놓는 밥도 맛있습니다. 내가 짓는 나한테 가장 맛난 밥을 먹으며 곰곰이 헤아려 보곤 합니다. 내 어머니는 이녁 밥이 가장 맛있을까? 내 어머니는 이녁 어머니가 지어서 차린 밥이 가장 맛있을까?

내가 밥을 짓는 손길은 내 어머니한테서 물려받았을까요. 내가 밥을 짓는 마음은 내 어머니한테서 이어받았을까요. 어머니는 형과 나한테 따로 집일이나 밥하기를 물려주거나 가르치지 않았습니다. 아무래도 사내이기 때문일 텐데, 어깨너머로 기웃기웃하며 하나둘 배우고, 어머니가 차린 밥이 어떤 맛인가 하고 마음으로 새기면서 내 나름대로 그 맛을 살리려고 해 보았습니다.

요리책이나 요리법으로 밥을 지은 적 없어요. 늘 마음 가는 대로 지어요. 계량기를 쓴 적 없어요. 늘 마음 움직이는 대로 재거나 따져요.

그러니까, 밥을 지으면서 곰곰이 생각합니다. 자, 우리 한솥지기 같이 먹을 이 밥 가장 맛나게 익어 뜸을 들이자면 어느 만큼 불을 넣고 언제쯤 불을 끄면 될까, 하고 생각합니다. 밥을 끓이기 앞서 하루쯤 불립니다. 흰쌀 안 쓰고 누런쌀만 쓰니까, 하루쯤 불려야 비로소 밥을 지을 때에 잘 풀어집니다. 쌀을 헹궈서 불릴 적에도 곰곰이 생각합니다. 쌀들아, 맛나게 불고 곱게 퍼져 다오, 하고.

국을 끓이면서, 이런 반찬 저런 반찬 마련하면서, 언제나 마음속으로 노래합니다. 모두모두 맛나고 즐겁게 먹으면서 아름다운 숨결 맞아들이자, 하고.

.. 낼모레가 어머님 생신 / 어릴 적 효창동 골목 끝 등나무 집 / 주렁주렁 보라 등꽃 늘어지고 / 아버지 가꾸신 꽃밭 안마당에서 / 온 식구 함께 먹던 민어찌개 / 오래전 / 친구와 그 골목에 가 봤는데 / 골목이 없다 .. (민어찌개)

물을 마시면서 마음속으로 말을 겁니다. 자, 우리 맛난 물아, 내 몸에 좋은 기운 불어넣어 주렴, 하고. 유리병에 물을 받아서 하루쯤 두면서 마음속으로 말을 걸고 가만히 바라봅니다. 얘, 우리 좋은 물아, 우리 한솥지기 몸에 고운 숨결로 깃들어 주렴, 하고.

고운 바람이 불어 고운 풀이 자랍니다. 고운 햇살이 드리우며 고운 시냇물 흐릅니다. 고운 노랫가락 온 마을에 감돌며 고운 이야기 샘솟습니다. 고운 하루 지나고 또 지나면서 우리 삶 고운 사랑으로 이루어집니다. 어버이로 살아가는 사람은 아이들한테 고운 밥 물려주지요. 아이들은 어버이와 함께 살아가며 고운 밥 물려받지요. 그러고 보면, 이렇게 밥을 해라 저렇게 국을 끓여라 하고 가르친대서 배우는 밥짓기는 아니에요. 밥을 먹고 국을 먹으면서, 몸과 마음이 맛을 되새겨서 언제라도 스스로 맛나게 지을 수 있구나 싶어요.

모락모락 피어나는 김을 바라보면 알지요. 향긋하게 퍼지는 내음을 맡으면 알지요. 어떤 요리책이 모락모락 피어나는 김을 글로 나타낼 수 있을까요. 어떤 요리사가 향긋하게 퍼지는 내음을 글로 적바림할 수 있을가요.

먼먼 옛날부터 어버이는 밥짓기를 따로 가르치지 않습니다만, 삶으로 스스로 느끼도록 이끌었지 싶습니다. 우리 겨레나 이웃 겨레 모두, 어른들은 즐겁게 밥을 차리는 넋을 아이들한테 보여주면서, 아이들 스스로 기쁘게 밥짓기를 이어받도록 북돋았지 싶습니다.

.. 배추머리 칼집 넣고 쫙 쪼개서 / 소금물에 하룻밤 절여 / 어머니 혼자 새벽녘에 일어나 씻어 건진다 .. (김장김치)

배고픈 아이들은 밥을 맛나게 먹습니다. 배고픈 아이들은 아무 말을 하지 않고 밥을 싹싹 비웁니다. 배고픈 아이들은 숟가락질과 젓가락질을 멈추지 않습니다. 어느 만큼 배가 부르고서야 수저를 놓는데, 배가 부르면 얼굴이 환하고 말씨가 보드랍습니다. 아마, 아이들뿐 아니라 어른들도 비슷한 얼굴과 말씨가 되리라 생각합니다.

밥을 나누기에 사랑이 자랍니다. 밥을 나누면서 평화가 이루어집니다. 밥을 나누는 동안 꿈이 싹트지요. 밥을 나누는 사람들은 서로 어깨동무하면서 아름다운 일을 함께합니다.

밥짓는 사람은 손에 전쟁무기를 쥐지 않습니다. 밥짓는 사람은 남을 해코지하지 못합니다. 밥짓는 사람은 권력도 이름값도 돈도 대수로이 여기지 않습니다. 밥짓는 사람은 누구하고라도 밥그릇 나누면서 삶을 짓는 길을 빛냅니다.

.. 활짝 핀 진달래 / 하얀 찰떡 위에 앉아 / 봄빛에 달콤하다 .. (화전)

한복선 님이 지은 시를 엮은 《밥 하는 여자》(에르디아,2013)를 읽습니다. 한복선 님은 이녁 스스로 “밥을 하는 여자”라 하는, 더할 나위 없이 아름답고 즐거운 한길을 사랑하는구나 싶습니다. 밥을 하는 여자로 누린 삶을 싯말로 여밉니다. 밥을 하는 여자로 키운 사랑을 싯노래로 부릅니다.

.. 집집마다 겨울철 연탄불 중독으로 / 아침마다 어지러울 때 / 온 식구 동치밋국 한 사발씩 마신다 .. (동치미)

아픈 이를 낫게 하는 밥도, 튼튼한 이를 더 튼튼하게 하는 밥도, 모두 같은 손길로 짓습니다. 아이들 먹을 밥도, 어른들 먹을 밥도, 모두 같은 손길로 짓습니다.

빗물을 마시는 풀과 나무는 빗물을 고이 섬기며 아끼고 좋아합니다. 햇볕을 먹는 풀과 나무는 햇볕을 사랑으로 돌보고 껴안으며 즐깁니다.

밥을 먹는 사람은 무엇을 고이 섬기거나 아끼거나 좋아할까요. 밥을 누리는 사람은 무엇을 어떤 사랑으로 돌보거나 껴안거나 즐길까요. 우리는 서로 밥을 얼마나 기꺼이 나누는 숨결인 사람인가요. 우리는 저마다 밥을 얼마나 씩씩하게 지어서 기쁘게 나누는 넋인 사람인가요.

요리책이 없어도 수만 수십만 수백만 해에 걸쳐 아름다운 밥이 마음과 마음으로 이어졌어요. 요리법이 없어도, 요리사가 없어도, 다 다른 보금자리에서 다 다른 살림꾼이 다 다른 밥을 다 다른 꿈과 사랑으로 다 다른 맛과 멋을 담아 지어서 나누었어요. 한복선 님 사랑은 무엇인가요. 한복선 님이 시로 빚어 꽃피우려는 꿈은 무엇인가요. 시집 《밥 하는 여자》에 한복선 님 사랑과 꿈이 모두 담겼는가요.

간이 살짝 안 맞아도 밥은 맛나게 먹어요. 간이 아주 잘 맞더라도 밥이 늘 맛있지 않아요. 밥을 짓는 마음에 따라 밥이 달라져요. 밥짓기와 시짓기, 밥하기와 시쓰기는 다르지 않아요. 조금 더 수수하게, 조금 더 살가이, 조금 더 보드라이, 밥과 삶과 사랑과 시가 어우러질 수 있기를 빌어요. 4346.6.3.달.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013)