-

-

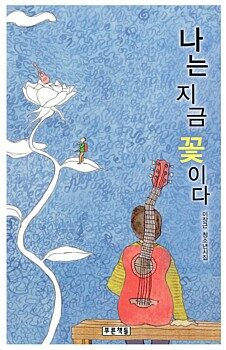

나는 지금 꽃이다 ㅣ 푸른도서관 57

이장근 지음 / 푸른책들 / 2013년 3월

평점 :

시와 학교

[시를 말하는 시 27] 이장근, 《나는 지금 꽃이다》

- 책이름 : 나는 지금 꽃이다

- 글 : 이장근

- 펴낸곳 : 푸른책들 (2013.3.5.)

- 책값 : 9800원

중학교에서 국어를 가르치는 교사로서 아이들한테 “국어의 주요 표현법”을 드러내듯이 시를 써서 수업을 하기도 한다는 이장근 님이 쓴 《나는 지금 꽃이다》(푸른책들,2013)를 읽으며, 어쩐지 너무 딱딱하고 메마르구나 하고 느낍니다. 이장근 님이 쓴 ‘청소년시’가 딱딱하거나 메마르지는 않습니다. 청소년들은 시를 시로 받아들이기보다 ‘문학 표현 기법’으로까지 배워야 하니 더없이 딱딱하거나 메마릅니다. 시는 그저 시로 읽고 듣고 쓰고 나누고 마음속에 새기면 좋을 텐데요.

아무 ‘표현 기법’ 없이 시를 쓸 수 있습니다. 먼먼 옛날부터 시를 쓴 사람들은 ‘표현 기법’에 얽매여 시를 쓰지 않았습니다. 먼먼 옛날부터 시를 읽고 즐긴 사람들은 ‘표현 기법’이 이러하거나 저러하거나 아랑곳하지 않았습니다.

.. 국어 시간이야 / 소설의 구성 단계를 배우고 있어 / 이해가 팍팍 돼 / 오늘 내게 일어난 일이거든 .. (이해가 팍팍 돼)

오늘날 학교는 허울로는 ‘배우는(學) 마당(校)’이지만, 막상 배움터라고는 하기 어려운 ‘감옥’이 되어 아이들과 어른들을 나란히 가둔다고 느낍니다. 아이들은 학교옷에 갇히고, 머리카락 길이에 갇힙니다. 아이들은 옷차림에 갇히고, 시험점수에 갇힙니다. 아이들은 꽉 짜인 수업에 갇히고, 교과서와 참고서에 갇힙니다.

어른들 또한 아이들을 가두면서 스스로 학교 건물에 갇힙니다. 어른들은 아이들을 시험점수에 가두면서 스스로 점수와 문제지에 갇힙니다.

문학 하나만 헤아려 봅니다. 학교라는 공공기관이 서면서 아이들한테 교과서로 문학을 가르치고부터 문학이 문학답지 못한다고 느낍니다. 왜냐하면, 문학은 이런 작품이 훌륭하고 저런 작품은 안 훌륭하다고 가를 수 없기 때문입니다. 문학은 문학으로서 즐길 뿐이에요. 어느 소설이나 시를 놓고, 이 글줄에서는 이런 뜻을 품고 저 글줄에서는 저런 뜻을 슬그머니 비춘다고 밝혀야 하지 않습니다. 소설 글줄 한 대목을 묶음표로 가려서 빈칸 채우기를 해서는 문학을 가르치지 못합니다. 글쓴이 이름을 외우도록 해서는, 또 ‘표현 기법’이니 ‘주제’이니 ‘소재’이니를 외우도록 해서는, 문학을 하나도 맛보지 못합니다.

참말, “소설의 구성 단계” 따위를 왜 가르치거나 배워야 할까요. 이렇게 가르치거나 배울 겨를에 소설책 한 권 읽으면 될 노릇이에요. 교과서 스무 권 즈음으로 아이들을 한 해 동안 옭아매지 말고, 하루 여덟 시간 수업이면 하루 여덟 시간 동안 책을 읽으면 날마다 적어도 두세 권씩 읽어, 한 해만 치더라도 천 권 넘게 읽을 수 있어요. 그러나, 교과서에 사로잡혀 아이들을 꽁꽁 가두면, 아이들은 교과서조차 한 권 제대로 못 떼어요.

생각해 봐요. 아이들한테 교과서 안 가르치면 한 해에 책 천 권 거뜬히 읽힐 수 있어요. 만화책이라면 한 해에 만 권쯤 가붓하게 읽힐 만하고, 그림책이라면 한 해에 이만 권쯤 어렵잖이 읽힐 만해요. 그러나, 아이들한테 교과서 가르치면 아이들은 교과서 한 권조차 제대로 못 읽고 시험문제만 달달 외우는 생체기계가 되고 말아요.

.. 탈출은 꿈도 꾸지 못할 일 / 사방이 감시 카메라다 / 출소일은 수능 보는 날 / 망치면 또 갇힐 것이다 .. (면회)

아이들은 교과서를 버려야 합니다. 어른들도 교과서를 버려야 합니다. 아이들은 교과서 아닌 책을 배워야 합니다. 어른들도 교과서 아닌 책을 가르쳐야 합니다.

교과서는 학교 건물과 똑같이 아이들 마음을 가두는 감옥이라 할 만합니다. 교과서로는 문학도 인문학도 철학도 과학도 가르치지 못합니다. 게다가, 교과서 지식으로는 흙을 일구지 못합니다. 교과서를 달달 왼대서 씨앗 한 톨 못 심을 뿐 아니라, 밥 한 그릇 못 지어요. 교과서 잘 외워 시험점수 높게 나온 이들이 빨래 한 점 할 수 있나요. 어린 아기나 동생을 돌볼 줄 아나요. 어여쁜 동무를 살가이 사랑하는 손길이나 눈길을 교과서로 배울 수 있나요.

그야말로 교과서는 아이들을 바보로 만듭니다. 참말로 교과서는 아이와 어른 모두 덧없는 지식에 사로잡히게끔 내몹니다. 이리하여, 교과서에 나오는 “국어 표현 기법”을 이장근 님이 슬기를 빛내어 시를 쓴다고 하더라도, 이 시로는 아이들이 한국말도 문학도 배울 수 없습니다. 아이들은 이장근 님이 쓴 시로 ‘대학수학능력시험’에 도움이 될 시험문제 밑지식을 닦을 뿐입니다. 아이들은 이장근 님 시집 《나는 지금 꽃이다》로는 문학을 맛보거나 한국말을 즐기지 못합니다. 아이들은 이 시집으로 ‘대입시험 앞둔 국어 수학능력’을 쌓을 뿐입니다.

.. 텅 빈 몸속이 / 울음으로 가득 찼다는 걸 / 아무도 모른다 .. (울지 않는 울보)

갇힌 곳에서 살아가기에 갇힌 틀에 매인 글에서 맴돕니다. 갇힌 곳에서 생각하기에 갇힌 굴레에 얽힌 글에서 떠돕니다.

교과서를 즐겁게 내버리고 나서, 이야기책 하나 쥐어 아이들과 함께 읽으면 좋겠어요. 아이들과 즐겁게 이야기책 읽은 사랑스러운 느낌을 비로소 시로 엮으면 좋겠어요.

아이들과 나무그늘 밑에 도란도란 둘러앉아 ‘한국말이란 무엇인가’를 놓고 즐거이 이야기꽃 피우면 좋겠어요. 나무그늘에서 나무내음 맡고 풀벌레 노랫소리 들으면서 누린 즐거움을 시나브로 시로 일구면 좋겠어요.

.. 원하지도 않는 과에 / 입학 원서를 쓰자고 한다 / 안전빵으로 쓰자는 선생님의 입에서 / 빵 냄새가 난다 .. (안전빵)

시 한 줄이란 꿈 한 줄입니다. 시 한 자락이란 사랑 한 자락입니다. 우리 아이들한테 꿈을 보여주는 시 한 줄 써서 활짝 웃기를 빌어요. 우리 아이들한테 사랑을 들려주는 시 한 자락 써서 빙그레 노래하기를 빌어요.

시는 말재주 아니지요. 시는 시험공부 아니지요. 시는 교과서 보조교재가 아니지요. 시는 문학인 말잔치가 아니지요. 시는 오직 꿈입니다. 시는 오직 사랑입니다. 시는 오직 이야기입니다. 꿈을 사랑스럽게 엮는 이야기가 시입니다. 이야기를 사랑스럽게 꿈꿀 때에 시를 씁니다. 사랑을 꿈꾸는 이야기를 바라며 시를 읽습니다.

중학교 국어 교사로서 ‘교과서 진도’에서 풀려날 수 없다고 한다면, 부디 국어 수업에 ‘표현 기법’ 보조교재로 시를 다루기보다는 ‘즐겁게 노래하는 삶’ 밝히는 아름다운 시를 하루에 한 자락이라도 찾아서 천천히 눈을 감고 마음노래처럼 읊고 나눌 수 있기를 빌어요. 4346.6.16.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 시를 말하는 시)