부자가 될 수 있는 가장 빠르고 확실한 방법은 아마도 유산, 말 그대로 부의 대물림일 것이다. 바로

어제쯤인가 1살에 건물주가 되었다는 이야기를 본 적이 있는데 보통 사람들에겐 그야말로 꿈같은 이야기다. 보통 직장인들이라면 평생에 걸쳐서 내 집

마련 하기도 쉽지 않다.

그래도 미래에 대한 희망이나 대비 등을 이유로 수입을 잘 활용하려는 사람들이 있을 것이고 이들이

눈여겨 보는 것은 바로 가계부다. 가계부의 효용은 말들이 많지만 사실 (뭐든 그렇겠지만) 꾸준히 쓰기가 쉽지 않다.

초반에는 이런저런 내용을 열심히 쓰지만 매일 기록해야 하고, 한달 결산을 해야 하는 등의 일이

많아지다보니 자연스레 흐지부지 되는 경우가 많기 때문이다. 그러나 실제로 조금이라도 써본 사람들은 알 것이다. 그저 말로 하기보다 글로 남겨질

때, 그리고 그 기록된 내용을 눈으로 확인하면 좀더 충격이 크게 온다는 사실을 말이다.

쓸 때는 크게 자각하지 못하더라도 얼마를 어디에 썼는지 기록을 보면 지출에 대한 반성도 하게 되고

앞으로의 계획도 세울 수 있기 때문이다.

그래서인지 시중에는 참으로 다양한 가계부들이 소개되어 있는데 단순히 수입과 지출, 한달, 일년 정산을

목적으로 하는 경우도 있는 반면 어떤 특정 목적을 둔 가계부도 있고 내용도 가계부를 넘어 재테크와 접목해서 점점 좋아지고 있는게 사실이다.

『2020 월급쟁이 부자

가계부』도 그런 경우로

제목에서도 알 수 있듯이 월급쟁이도 부자가 될 수 있다는 목적으로 확실하게 돈을 모을 수 있는가계부를 표방하고 있기 때문이다.

책의 초반에는 이 책에 대한 소개와 재테크에 대한 개괄적인 이야기들이 나온다. 그리고 이 가계부를

사용하는 방법(순서), 가계부 정리법을 알려주니 꼭 읽어보자.

다음으로는 연간 지출 스케줄, 월간 스케줄, 매일 쓰는 가계부, 이달의 수입과 지출, 한누에 보는

우리 집 지출과 수입 그래프 부분을 어떻게 활용하면 되는지를 예시로 들어서 꼼꼼하게 보여주니 작성을 하기 전 읽어보고 작성을 하다가 잘 모르겠는

부분은 참고하자.

본격적인 가계부 쓰기에 앞서서 자신도 모르게 나가는 돈을 아끼기 위한 다양한 방법을 알려주니 참고해서

평소 활용해보는 것도 좋을것 같다.

참고로 가계부는 올해(2019년) 12월부터 작성할 수 있도록 구성되어 있으니 12월부터 제대로

해봐도 좋고 아니면 1월을 위해 가계부 쓰기 연습으로 활용해도 될 것이다. 각 월마다 색인처리되어 있어서 옆면을 보면 월간 구별이 쉽다. 다만,

월 표시는 되어 있지 않으니 스티커나 포스트잇을 활용해 직접 활용해도 좋겠다.

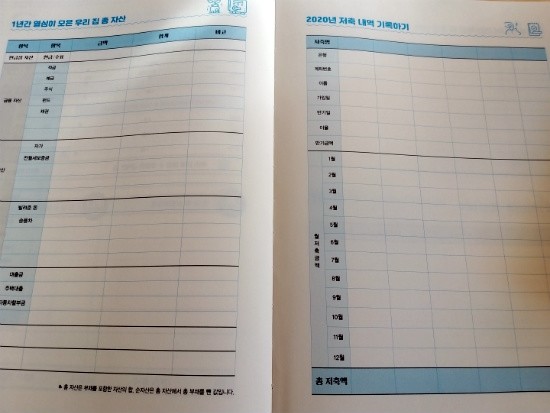

총 13개월(2019년 12월 ~2020년 12월)의 가계부 쓰기가 끝이 나면 연간 결산이나 각종

기록지가 나오는데 1년간의 총 자산 기록지, 2020년도 저축 내역 기록지, 통장 내역, 카드(신용/체크) 내역, 보험 내역, 대출 내역,

공과금과 통신비 내역, 차계부, 1년 지출과 수입 그래프, 끝으로 이 모든 것을 한눈에 볼 수 있다고 해도 과언이 아닌 2020년 총 결산표가

나온다.

처음부터 끝까지 어느 한 부분도 허투로 사용할 수 없는 알찬 구성이며 쉽진 않겠지만 책에서

가이드하는대로 잘 따라서 이 가계부에 내년 한 해 우리 집 수입과 지출 내역을 숨김없이 잘 기록한다면 1년 후 분명 가계 재정이 훨씬 성장한

모습을 볼 수 있지 않을까하는 긍정적인 기대감이 들었던 가계부이다.

만약 내년 가계부를 찾기 위해 고민하고 있는 분들이라면 추천해주고 싶다.