오늘은 재택근무를 하는 날이다. '프리랜서' 강사에게 그런 날이 따로 지정돼 있는 건 아니고, 집에서 기말시험과 페이퍼 등의 채점을 하기로 그냥 혼자 정해놓은 날이다(거기에 집안일도 겹쳐 있고). 하지만, 모든 '근무'가 그렇듯이 '열심히' 하면 왠지 '손해'라는 느낌 때문에 적당히 (양심의) 눈치를 보면서 빈둥거리게 된다. '이걸 다 언제 한단 말인가!' 속으로 푸념하면서. 점심도 먹은 김에 막간을 이용해서 잠시 잡담을 늘어놓기로 한다. 푸념보다는 잡담이 그래도 '생산적'일 거라는 막연한 생각이 들어서.

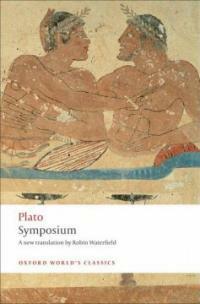

잡담의 주제는 사랑에 관한 잡담들을 늘어놓은 책, 플라톤의 <향연>에서 서두에 나오는 아폴로도로스의 별명에 관한 것이다. 내가 갖고 있는 관련 텍스트는 박희영 역의 <향연>(문학과지성사, 2003)과 이세진 역의 조안 스파르판 <향연>(문학동네, 2006), 그리고 옥스포드 문고본 클래식의 영역본과 러시아어본 등이다. 조안 스파르의 '낙서본' <향연>이 출간된 김에 사놓기만 했던 책들을 뒤적이게 됐는데, 여러 텍스트들을 같이 읽다 보니까 대동소이한 줄거리 외에, 당연한 일이지만 미묘한 차이점들도 눈에 들어온다. '아폴로도로스의 별명'은 그 차이점들 가운데 하나이다. 먼저, 관련대목은 이렇다(인용문의 강조는 나의 것이다).

친구: 아폴로도로스여! 자네는 언제나 똑같네 그려. 왜냐하면 자네는 항상 자네 자신뿐만 아니라, 다른 사람들에 대해서도 나쁘게 이야기하니 말일세. 자네는 소크라테스님 이외의 자네를 포함한 다른 사람들에 대해서는 모두 무조건 비천하다고 생각하는 것 같네 그려. 그런데 자네가 어디에서 '나약한 자'라는 별명을 얻게 되었는지, 그 이유를 모르겠네. 사실 자네는 일단 말하기 시작하면, 언제나 소크라테스님을 제외한 자네 자신과 다른 사람들에게도 적대적인 사람이 되어버리니까 말일세!

아폴로도로스: 나의 가장 친한 벗이여! 나 자신뿐만 아니라 자네들에 대해서도 그렇게 생각하기 때문에, 내가 판단력이 모자란 바보로 여겨지는 것은 분명한 것 같네! (박희병, 41쪽)

아폴로도로스의 친구: 아폴로도로스, 넌 여전하구나. 넌 말야, 항상 너 자신과 남들을 나쁘게 말해. 소크라테스님 외에는 세상 사람 모두가 한심하다고 생각하지. 네가 어쩌다 '투덜이'라는 별명을 얻게 되었는지는 그냥 넘어가자. 어쨌든 입만 열면 너 자신과 다른 사람에게 마구 화를 내는 버릇이 달라지진 않을 테니까. 소크라테스님에 대해서는 물론 예외지만.

아폴로도로스: 야, 그게 바로 명백한 증거 아냐? 내가 나 자신과 다른 사람을 한심하게 생각한다는 것 자체가 내가 정신 나간 투덜이라는 증거 아니냐고? (이세진, 15쪽)

박희영본은 그리스어 원전을 옮긴 것이고 이세진본은 불역본을 옮긴 것이다. 해서 내용의 정확성을 따지자면 박희영본이 더 유리해야 정상이지만, 고전 그리스어라는 게 '악마의 언어'라 불릴 만큼 난해하고 또 중의적이어서 '정확하게' 옮긴다는 것이 과연 어느 만큼 가능한지 모르겠다. 내가 들춰본 (원전을 옮긴!)두어 가지 영역본들도 국역본들만큼이나 서로 차이가 나기 때문이다. 그렇다고, 이 자리에서 '번역에서의 차이'라는 원론적인 문제를 따져보려는 건 전혀 아니고, 여기서는 다만 '나약한 자라는 별명'과 '투덜이라는 별명'이 어떻게 해서 나오는 건지 궁금해할 따름이다. 참고로, 인터넷상에서 가장 흔하게 접할 수 있는 벤자민 조웻(Benjamin Jowett)의 영역은 아래와 같다.

Companion. I see, Apollodorus, that you are just the same-always speaking evil of yourself, and of others; and I do believe that you pity all mankind, with the exception of Socrates, yourself first of all, true in this to your old name, which, however deserved I know how you acquired, of Apollodorus the madman; for you are always raging against yourself and everybody but Socrates.

Apollodorus. Yes, friend, and the reason why I am said to be mad, and out of my wits, is just because I have these notions of myself and you; no other evidence is required.

그러니까 조웻의 영역본에서는 '나약한 자'와 '투덜이' 대신에 '미치광이(madman)'가 아폴로도로스의 별명으로 칭해진다. 내가 갖고 있는 러시아어본도 조웻의 영역과 가장 유사하다('미치광이'란 표현의 러시아어 'becnovatyj'를 검색하면 가장 먼저 뜨는 이미지는 히틀러이다!).그렇다면, 아폴로도로스는 나약한 자이면서, 투덜이면서 미치광이인 것인가?(여기서 먼저 지적해두자면 박희병본에서 '판단력이 모자란 바보'란 표현은 '나약한 자'라는 친구의 말을 다시 받는 것이기에 수정될 필요가 있다. '판단력이 모자란 바보'를 우리말에서 '나약한 자'라고 부르지는 않으니까.)

사태를 수습할 수 있도록 도와준 것은 로빈 워터필드의(Robin Waterfield)의 옥스포드판 <향연>이다. 역자는 1952년생의 중견 학자인데(비록 원로급은 아니더라도), 옥스포드판의 <국가>를 영역하기도 했으므로 영어권에서는 나름대로 실력을 인정받고 있는 전문가라고 해야겠다. 그는 이 대목을 이렇게 옮겼다.

Companion. You never change, Apollodorus: you put yourself and others down all the time. I get the impression that you regard literally everyone, from yourself onwards, as unhappy - except Socrates. I've no idea how on earth you came to get your nickname 'the softy', since your conversational tone is invariably the one your're displaying now, of impatience with yourself and everyone else - except Socrates.

Apollodorus. So if I think this way about myself and about you, then I must be raving mad - is that it , my friednd?

여기서 문제가 되는 것은 역시나 'the softy'이다. 'softy'는 'soft person'을 가리키는 것으로, 우리말로는 '바보, 멍청이, 유약한 사람, 감상적인 사람' 등의 뜻으로 옮겨진다. 축어적으로 옮기자면, '물렁한 사람', '물렁이'가 되겠다. 워터필드가 붙인 주석을 보면, 원텍스트에서 이 단어는 원래 'the fanatic'(미치광이)란 뜻을 갖는데, 역자는 아폴로도로스에 관한 다른 기록을 염두에 두고 보다 자연스러운 그리스어 표현, 곧 영어로는 'the softy'라 옮겼다고 한다. 그 다른 기록이란 아폴로도로스가 당시에 악명높은 동성애자였으며 소크라테스가 죽었을 때 엄청나게 울었다는 증언 등을 말한다. 박희영본에서 '나약한 자' 또한 이 'the softy'와 맥이 닿아 있다. 이러한 사정을 고려하여 이세진본의 구어투에다 워터필드의 영역을 살짝 입혀서 옮기면 이렇게 될 것이다.

친구: 아폴로도로스, 넌 여전하구나. 넌 말야, 항상 너 자신과 남들을 나쁘게 말해. 소크라테스님을 빼고는 너를 포함해서 세상 사람들 모두가 불쌍해죽겠다는 식이지 뭐냐. 난 네가 도대체 어떻게 해서 '물렁이'란 별명을 얻었는지 상상이 안된다. 넌 입만 열면 언제나 지금처럼 너 자신과 다른 사람 모두를 참지 못하겠다는 식이니 말이다. 소크라테스님만 빼고.

아폴로도로스: 그래서, 내가 이런 식으로 나 자신과 네놈들을 대하면 그게 내가 미치광이라는 뜻이라도 되는 거냐, 그런 거냐, 친구야?

조웻과 워터필드의 두 영역본의 차이는 이것이다. (1)조웻: 네 별명이 왜 '미치광이'인지 알겠다. 왜냐하면 넌 항상 너 자신과 다른 사람들에게 화를 내잖아. (2)워터필드: 네 별명이 왜 '물렁이'인지 모르겠다. 왜냐하면 넌 항상 너 자신과 다른 사람들에게 화를 내잖아. <향연>의 이본들이 있는지는 모르겠지만, 어쨌거나 아폴로도로스의 별명을 어떻게 옮기느냐에 동사는 '알겠다'와 '모르겠다'를 왔다갔다한다. 문맥의 논리상 그렇다.

국역본의 경우, 박희영본은 워터필드 계열이다: "자네가 어디에서 '나약한 자'라는 별명을 얻게 되었는지, 그 이유를 모르겠네." 반면에 이세진본은 조웻 계열이다. "네가 어째서 '투덜이'란 별명을 얻게 되었는지 알 만하다."(한데, 조안 스파르는 '알 만하다' 대신에 '그냥 넘어가자'라고 넘어간다).

그리고 그런 구도라면, 박희영본에서 친구의 말을 이어받는 아폴로도로스의 대사는 어색해 보인다. "나의 가장 친한 벗이여! 나 자신뿐만 아니라 자네들에 대해서도 그렇게 생각하기 때문에, 내가 판단력이 모자란 바보로 여겨지는 것은 분명한 것 같네!"라고 맞장구칠 때는 아니지 않은가? 그 다음 친구의 대사가 "아폴로도로스여, 그러한 문제를 놓고 우리가 지금 논쟁할 필요는 없지 않은가?"이므로 이 장면에서 아폴로도로스는 친구의 말에 (동의가 아닌) 시비를 걸고 있어야 하기 때문이다.

이세진본에서도 "야, 그게 바로 명백한 증거 아냐? 내가 나 자신과 다른 사람을 한심하게 생각한다는 것 자체가 내가 정신 나간 투덜이라는 증거 아니냐고?" 할 때도 친구의 말에 대한 동의가 아닌 시비의 어조(뉘앙스)가 들어가야 하지 않을까 싶다. "그래 그런 게 내가 정신 나간 투덜이라는 증거가 되는 거냐?"라는 식. 즉, 워터필드처럼 반문으로 옮기거나, 조웻처럼 긍정문으로 옮길 경우에는 '반어적인 뉘앙스'를 담고 있어야 한다는 게 나의 잠정적인 결론이다("로쟈, 넌 여전하구나. 넌 말야, 항상 너 자신과 남들을 나쁘게 말해.")

"하지만, 지금 그런 걸 따져서 뭐하겠어, 아폴로도로스, 자꾸 딴소리 말고 내가 물어본 거나 대답해줘. 그래, 어떤 연설이었는데?" 우리는 <향연>의 문턱에서 어정댈 게 아니라 <향연> 속으로 빨리 걸음을 내딛어야겠다...

06. 12. 19.