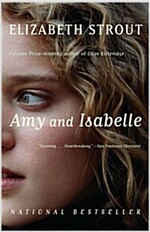

고등학생 딸이 엄마에게 거짓말을 하고 집 밖에선 다른 모습으로 행동한다. 사교생활도 없이 착실한 직장인으로 딸만 바라보며 엄격하게 살아온 엄마는 가슴이, 생활과 믿음이 한꺼번에 무너져 버린다. 하지만 딸은 엄마와 마찬가지로 '사람'이고 운명과 바깥 세상에 당하기만 하는 연약한 존재가 아니라 욕망하고 선택하고, 실수에서 천천히 배워가는 중이었다. 실은, 엄마도 그렇다. 그 지독한 여름, 딸과 엄마는 자라난다. 먼 훗날, 그 여름을 그들은 각각 다른 의미로 기억할것이다.

소설은 아주 재미있다. 99년에 나온 스트라우트의 초기 소설이라 최근작 Lucy Barton에서 보이는 절제된 호흡과는 다른 식으로 이야기를 쏟아낸다. 내밀한, 그리고 농염한 묘사가 당혹스럽기도 했지만, 뭐 어때? 욕망하고 놓치고 아파하는 여자들의 이야기가 부끄러운 건 아니다. 미니시리즈 같은 (미국 모녀인데 어쩐지 한국 엄마딸 같았다, 특히 가위 장면) 딸과 엄마의 이야기가 강하고 아프게 와닿는다. 곧 개정된 번역판이 나온다는 소식을 듣고 그새를 못 참고 읽어버렸다. 아, 나의 토요일 밤을 하얗게 불태웠어. 에이미가 에미(엄마)가 아니라 딸이름이라고 쓰면 아짐개그라고 돌맞겠;;;;