집안 물건을 정리하다가, 문득 내가 내 의지로 내 지갑을 순수히 열며 처음 샀던 것들이 어떤 건지 궁금해졌다. 기억 나는 것도 있고 기억이 나지 않는 것도 있지만, 점점 모든 것이 디지털화 되어 감에 따라 이런 거도 이제는 추억을 지나 망각이 될 듯. 지금 이 순간 정리하는 것도 괜찮을 듯 해서 한 번 나열해본다.

처음으로 구매한 책. 이 때가 아마 1988년? 국민학교 5학년 때 인 것으로 기억한다. 이미연과 허석(지금은 의리의 김보성으로 개명했지만!)이 주연한 영화보다는 이 책이 훨씬 더 인상적이었던 것 같다. 워낙에 많이 읽어서 인지, 첫 부분에 나오는 "냉장고에서 갓 꺼낸 상큼한 오이맛"이라는 구절이 아예 뇌리에 박힌 희한한 소설. 작가 임정진은 후에 『있잖아요 비밀이예요』라는 소설로 이연타석 홈런을 날렸다. 하지만 90년에 발표한 『인생이 뭐 객관식 시험인가요』이후로는 이전에 보여줬던 참신함을 넘어서지 못해 아쉬워했던 기억이 있다.

아마도 처음 구매한 잡지가 아닐까 싶다. 1995년 5월부터 2003년 7월까지 99권을 발간한 『키노』는 내게 영화에 대한 '태도'를 가르쳐준 유의미한 잡지가 아니었나 싶다. 이제는 그 누구도 이렇게 교조적으로 독자를 가르치려 하지 않지만, 배움을 구할 때 제 때 맞추어 나타났던 스승과도 같은 잡지가 아니었나 싶다. '읽고 버리는 잡지가 아니라, 모여서 그것이 역사가 되는 잡지를 만들고 싶었다'던 『키노』편집부의 바람은, 적어도 나는 지키고 있으니, 그래도 괜찮은 한살이 였다고 할 수 있지 않을까.

1986년, 국민학교 3학년, 일요일 대지극장에서 홀로 영화를 봤다. <영환도사>라는 제목으로 개봉을 했었는데, 이 영화가 <강시선생> 시리즈 중 두 번째 작품인 <강시가족>이라는 것은 '아주 오랜 후에야' 알게 되었다. 지금 본다면 어떤 감상일지 잘 모르겠으나, 이 때에는 아주 재미있게 봤었던 기억이 있다. 당시 극장 안 매너도 굉장히 좋았었는데, '굉장한 장면' - 그러니까, 깜짝 놀래키거나, 혹은 경탄할만한 놀라움을 안겨준 장면들 - 이 나올 때는 탄성을 내고 박수를 쳤던 기억이 있다. 요즘은 다들 스마트폰을 쳐다보느라 영화가 그러거나 말거나지만, 당시에는 그런 낭만도 존재했던 것 같다. 아쉽게도(혹은 당연히) 표는 간직하고 있지 않다.

처음으로 샀던 비디오 테이프다. 당시 비디오 테이프는 가격이 쎄서 정품으로는 몇 편 가지고 있지 않았다. (대부분은 빌려 보기 마련이다.) 메탈리카 5집의 제작 과정과 이후 투어 기록, 그리고 뮤직 비디오가 수록된 이 비디오는, 아직 케이블 TV도 개국하지 않아 뮤직 비디오를 보려면 대학로나 신촌에 있는 MTV카페를 가던가, 아니면 KBS에서 토요일 오후에 방영하는 <지구촌 영상음악>에서 틀어주던 뮤비를 볼 수 밖에 없었던 나에게 단비와도 같았다.

비디오 테이프와 더불어 이제는 역사의 뒤안길로 사라진 VCD. 당시 VCD는 삼성과 LG가 양분했었는데, 콘텐츠의 질로는 LG의 승리였다. 삼성은 출시된 비디오를 그대로 VCD에 떠서 판매하는 양아치 짓을 했다면, LG는 원본을 그대로 담고 새 자막을 입혀 출시를 했었다. 아쉬운 점이라면, 비디오 테이프보다 더 화질이 떨어지고, 담을 수 있는 용량이 적어, 최소 두 번에서 세 번 CD를 교체해 줘야 한다는 불편함이랄까? 결국 이 자리는 DVD가 대체했지만, 그래도 비디오와 DVD를 연결해주는 VCD의 고마움을 잊지는 못한다.

크쥐시도프 키에슬롭스키 감독의 <삼색 시리즈>가 처음 산 DVD인 것 같다. <블루>를 워낙에 좋아해서 비디오 테이프를 복사해 간직하고 있었는데, 이렇게 훌륭한 차세대 매체로 좋아하는 영화를 간직할 수 있다는 사실이 고마울 따름이었다. 물론 비디오 테이프와 별 다름 없는 화질과, 그 때와 똑같은 오류로 점철된 자막이 날 절망케 했지만, DVD로 인해 비로소 영화는 추억하고 기억하는 것에서 소장하는 것으로 바뀌지 않았나 싶다. 서가에 꽂힌 책들처럼, 내가 좋아하는 영화들의 목록을 바라보는 모습은 영화를 보는 것 만큼의 기쁨이다.

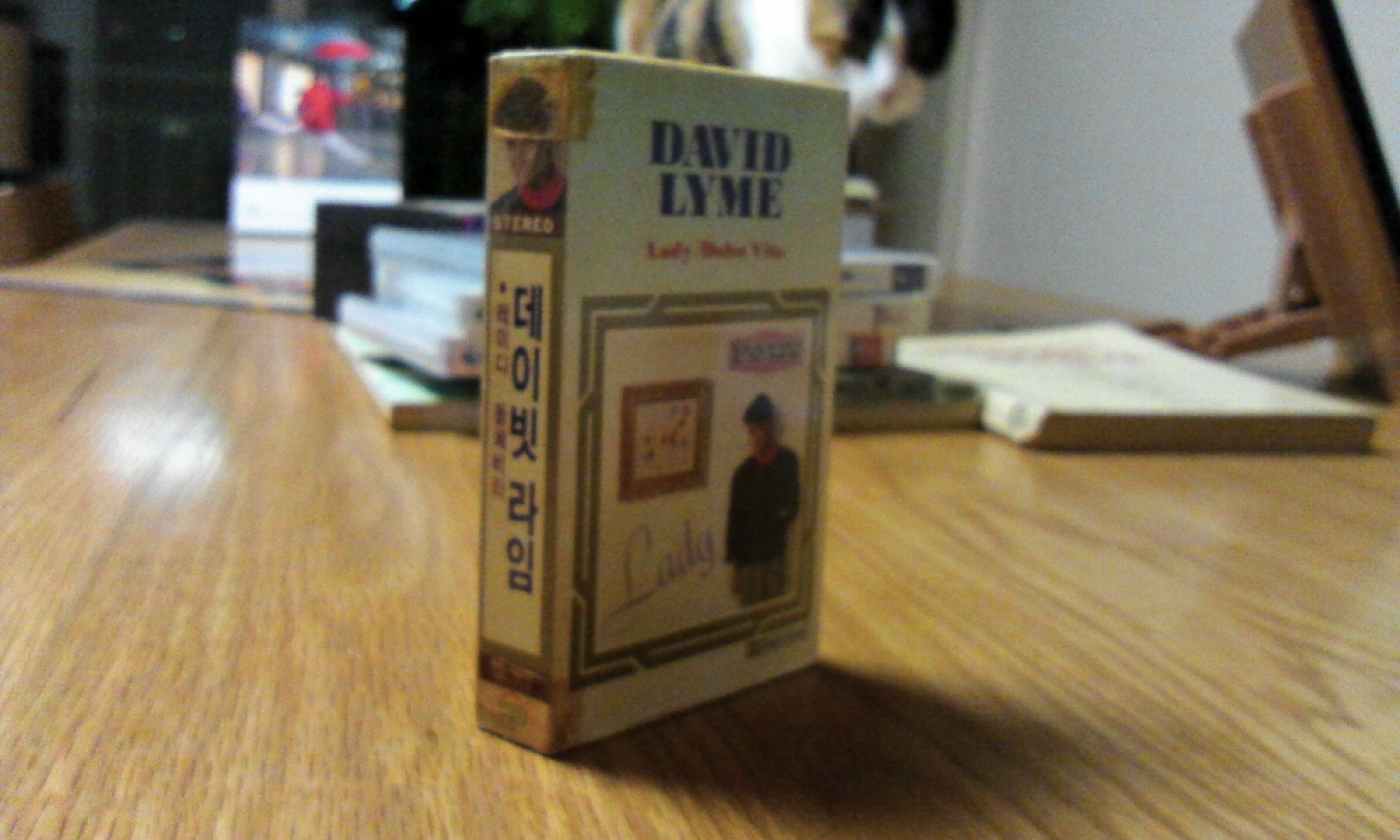

아마도 1989년? 처음 샀던 카세트 테이프다. 정말 단순히, 얼굴이 잘생겼다는 이유로(?) 산 앨범이다. 이 사람이 스페인 출신이라는 것은 얼마 전 검색으로 알았으며, 이 앨범이 그나마 히트를 쳐서 우리나라에도 들어온 것으로 안다. 지금은 테이프가 늘어져 제대로 된 감상을 하지 못하지만, 그래도 꽤 나름 여러번 들었던 것 같다.

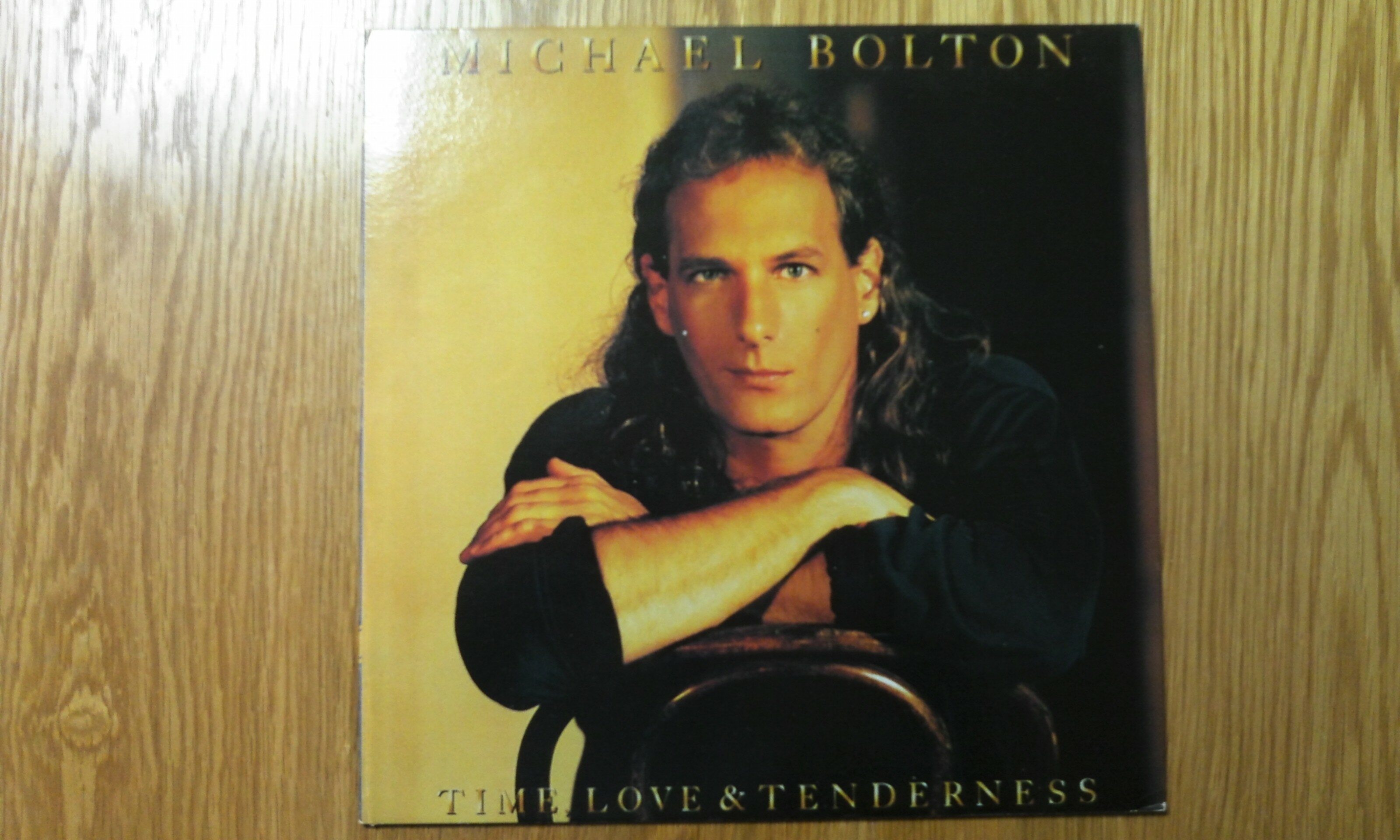

처음 산 LP. 마이클 볼튼의 앨범을 처음 샀는지, 김현식 6집을 처음 샀는지 기억이 좀 가물가물하다. 이 앨범은 1991년 봄에 처음 턴테이블에 올린 기억이 있고, 김현식의 앨범은 봄과 여름 사이로 기억을 해서 이 앨범으로 골랐다. LP의 사이즈야 말로 음악의 예술성을 시각화하는데 가장 큰 공헌을 하지 않았을가 생각한다. 카세트 테이프나 CD로는 표현될 수 없는 그 거대함, 그리고 턴테이블에 판을 올려 놓고 조심스레 바늘을 내려놓는, 그 모든 음악을 듣는 행위를 하나의 의식으로 만들었던 그런 모습들.

그리고 1993년, 처음으로 산 CD. 80분에 가까운 열 다섯 곡을 한 장에 채워 놓는 것이 바로 CD의 미덕이 아니었을까? 이제는 음악을 '진열'할 거의 마지막 저장소가 된 CD. 아마도 음악이 '목록의 나열'이 아닌, '앨범'으로써 음악가가 자신의 목소리를 낼 수 있을 때까지, CD는 계속 나올 것이다.