-

-

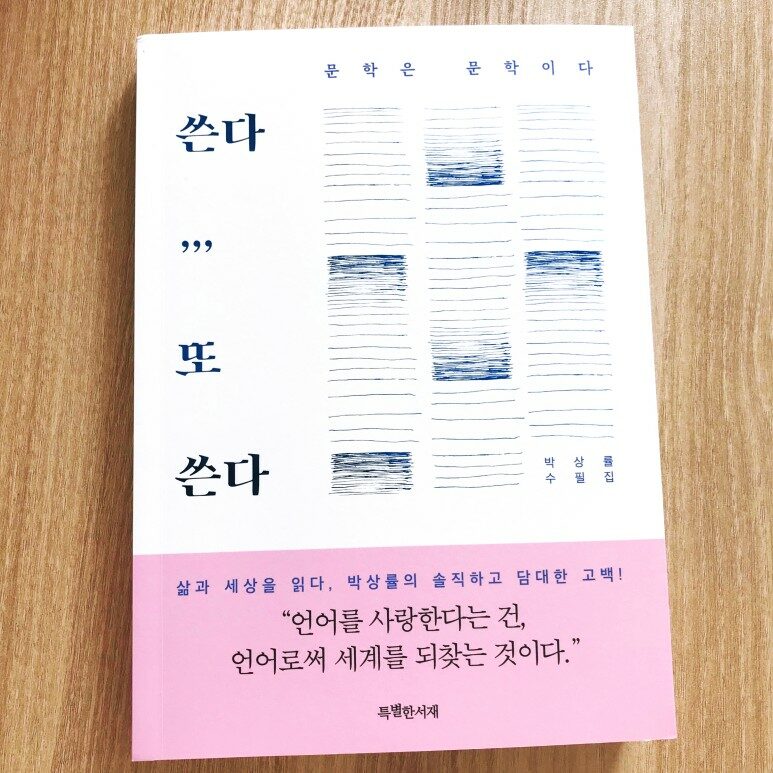

쓴다,,, 또 쓴다 - 문학은 문학이다

박상률 지음 / 특별한서재 / 2020년 3월

평점 :

쓰는 사람이 되기 위해서는 쓰는 수밖에 없다. 박상률 작가의 산문집 <쓴다 또 쓴다>를 읽고서 든 생각이다. 이 책은 저자가 지난 몇 년 동안 신문, 잡지, 웹진, 페이스북 등에 쓴 글을 엮은 것이다.

저자가 쓰는 사람이 된 건 대학을 졸업한 후의 일이다. 진도에서 태어나 가난한 농부의 아들로 자란 저자는 상과 대학 졸업 후 대학원 입학을 준비하다가 우연히 들른 서점에서 운명처럼 한 권의 책을 만났다. 곽재구, 박몽구, 나종영 등의 문인들이 참여한 <오월시> 동인 시집이다. <오월시>를 읽고 김남주 시인의 시집을 닳도록 읽다가 1990년 <한길문학>에 시를 발표하며 등단했다. 그때 그 시집을 만나지 않았더라면 어디 은행에라도 취직했거나 회계사 또는 세무사가 되지 않았을까. 가지 않은 길에 대한 아쉬움은 없지만 이따금 상상해보곤 한다.

쓰는 사람으로 사는 일은 해가 갈수록 어려워지고 팍팍해진다. 쓰는 사람은 많은데 읽는 사람은 점점 줄어들고 있기 때문이다. 저자 역시 위기감을 느끼지만 그럼에도 불구하고 쓰기를 멈추지 않는 까닭은 '문학은 문학이다'라고 믿기 때문이다. 문학이 잘 팔리지 않는 까닭은 독자들의 수가 감소하고 있기 때문이기도 하지만, 많은 수의 독자들을 사로잡을 만큼 대단한 작품이 나오지 못하고 있기 때문이기도 하다. 좋은 작품, 읽을 가치가 있는 작품이라면 눈 밝은 독자들이 먼저 발견해 세상에 알릴 터. 문학의 위기를 말하는 작가는 먼저 자신을 돌아볼 필요가 있다.

언어를 다루는 일을 하다 보면 사람들이 사용하는 말이나 글에 민감해지기 쉽다. 저자도 그렇다. 저자는 우리말 대신 외래어를 남발하는 것을 끔찍이 싫어한다. '아내'나 '부인' 같은 말을 두고 '와이프'라고 하는 것이 그렇고, 조용필이 노래 가사에 심장이 '두근두근' 하지 않고 '바운스 바운스' 한다고 한 것도 마뜩잖다. 은어나 비속어를 점점 더 많은 사람들이 아무런 거리낌 없이 사용하는 현상도 두렵다. 특히 욕이 그렇다. 어른들이 입만 열면 욕을 하는데 아이들, 청소년들이 뭘 보고 배울까. 고운 말을 해야 고운 글이 나오는 법이다.

'객원/겸임/초빙/대우' 같은 말도 꼼수 같아서 싫어한다. 아무 생각 없이 듣고 읽은 단어들인데, 저자의 설명을 읽고 보니 역시 꼼수 같다. 교수면 교수이지 객원 교수, 겸임 교수는 뭘까. 과장이면 과장이지 과장 대우는 뭘까. 말을 가져다 붙이는 데에는 돈이 들지 않아 이런 꼼수를 부리는 걸까. 돈보다 더 소중한 걸 잃고 있다는 생각이 든다.