비 오는 날 함께 (사진책도서관 2014.3.29.)

― 전라남도 고흥군 도화면 동백마을, ‘사진책도서관 함께살기’

비 오는 날 두 아이와 함께 도서관으로 간다. 천천히 에돌아 걷는다. 빗길을 빗소리 들으면서 걷는다. 비내음을 맡는다. 빗물을 먹는 들풀을 바라본다. 일찍부터 잎이 돋안 유채밭에은 유채꽃이 한창이다. 마을 어른들은 논에서 자라는 유채가 아니면 모조리 꺾는다. 경관사업 유채만 논에서 자라기를 바란다. 유채씨가 날려 논둑이나 밭둑에서 자라면 되게 싫어한다. 유채잎을 뜯어서 나물로 삼을 생각을 하지 않는다.

마땅한 노릇인데, 유채는 상품이 아니다. 유채는 관리물품이 아니다. 유채는 구경거리가 아니다. 유채잎은 한겨울 매서운 바람에도 잎을 틔운다. 겨우내 잎사귀를 내놓으면서 우리를 먹여살린다. 멧짐승은 유채밭이 된 논으로 내려와서 유채잎을 뜯어서 먹겠지. 사람도 유채잎을 뜯어서 겨우내 푸른 숨결을 받아들일 수 있겠지.

왜 멧짐승이 멧자락에서 마을로 내려와서 먹이를 찾겠나. 사람들이 숲까지 헤집으면서 풀을 밟거나 죽이거나 없애니까. 사람들이 숲 깊은 데까지 밭으로 일구어 숲짐승(멧짐승)이 깃들 자리를 자꾸 파고들면서 숲짐승이 먹을 풀을 사람이 혼자 차지하려고 하니까.

함께 살아가는 길을 찾으면 좋을 텐데. 함께 사랑하고 어깨동무하는 길을 열어야 아름다울 텐데.

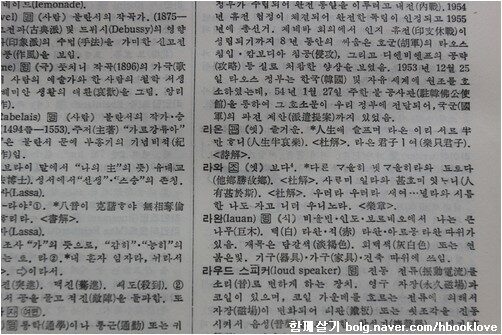

도서관에 닿아 한국말사전을 펼친다. 1940년에 나온 한국말사전부터 1999년에 나온 한국말사전까지 펼친다. 아쉽지만, 1999년을 끝으로 ‘큰사전’은 더 안 나온다. 아니, 더 못 나온다. 사람들이 한국말사전을 사서 읽거나 곁에 두지 않기 때문이다. 그리고, 한국말학자 스스로 한국말사전을 아름답게 엮지 못한다. 오늘날 사람뿐 아니라 옛날 사람조차 안 쓰던 일본 한자말을 잔뜩 실은 책이 요즈음 이 나라 ‘국어사전’이다. 중국 문학책이나 역사책에 나오는 한자말까지 가득 실은 책이 바로 이 나라 ‘국어사전’이다. 온갖 영어와 자질구레한 시사상식이 될 만한 대목까지 실어서 부피만 두껍게 하고, 뜻풀이에는 제대로 마음을 못 기울인 책이 대한민국 ‘국어사전’이다.

제대로 아름답게 엮으면 왜 안 팔리겠는가? 한국사람이 한국말을 사랑하고 아낄 수 있게끔, 이런 데에 제대로 품과 돈과 땀을 들이는 사회 정책과 문화 정책과 교육 정책이 나란히 있어야 할 텐데. 아무튼, ‘라온(랍다)’이라는 낱말을 한국말사전이 언제부터 다루었는지 살펴본다. 1940년 문세영 사전에는 없다. 1947년 조선어학회 사전부터 있다. 1999년 국립국어연구원 사전에는 ‘랍다’로 나온다.

안동에 있는 이웃 편해문 님이 지난해에 보내 준 예쁜 달력을 넘긴다. 아시아 예쁜 아이들 웃음이 밝다. 이동안 두 아이는 도서관 골마루에서 논다. 두 아이가 일부러 넘어지면서 논다. 골마루 한쪽 바닥이 미끄러운데, 두 녀석이 미끌미끌놀이를 한다. 자꾸 쿵쿵 소리 내며 이리저리 넘어진다. 골마루바닥을 두 녀석이 저희 옷으로 쓸고닦는다는 느낌까지 든다.

참 잘 노네. 그렇게 놀아야지. 신나게 논 아이들한테 물을 먹인다. 땀을 훔쳐 준다. 덥지? 이제 집으로 가 볼까? 두 아이가 저마다 우산을 하나씩 쓰고 걷는다. 집으로 돌아가는 길도 온통 놀이투성이가 된다. 도서관은 놀이터이자 배움터이다. 도서관과 마을은 삶터이자 쉼터이다. 마을과 집은 보금자리이면서 이야기자리이다. ㅎㄲㅅㄱ

* 사진책도서관(서재도서관)을 씩씩하게 잇도록 사랑스러운 손길 보태 주셔요 *

* 도서관 지킴이 되기 : 우체국 012625-02-025891 최종규 *

* 도서관 지킴이 되어 주는 분들은 쪽글로 주소를 알려주셔요 (010.5341.7125.) *

* 도서관 나들이 오시려면 먼저 전화하고 찾아와 주셔요 *