오늘은 도스토예프스키의 탄생 186주년이 되는 날이다. 저녁 무렵 마트에 장을 보러 갔다오는데, 아이가 오늘이 '빼빼로데이'라고 얘기해주는 바람에 떠올리게 됐다. 작년 11월 11일에 올린 페이퍼(http://blog.aladin.co.kr/mramor/997543)에도 적었듯이 도스토예프스키의 생일이 신력으로 11월 11일이다(그래서 잊어먹기가 좀 어렵다). 185주년만큼의 의미를 갖는 건 아니어서 러시아신문에도 '오늘의 소사(小史)' 같은 란에 간략하게 언급되고 있을 따름이다.

하지만 그냥 넘어가기가 뭐해서 잠시 시간을 내 르네 웰렉이 편집한 <도스토예프스키 연구>(열린책들, 1987)를 꺼내들고 영국작가 D. H. 로렌스가 쓴 '도스토예프스키의 <대종교재판장> 서문'을 다시 읽어보았다. <카라마조프의 형제들>의 한 장인 <대종교재판장>은 흔히 <대심문관>으로 더 잘 알려져 있다(<대심문관>에 대한 러시아의 이해는 이종진 편역, <도스토예프스키 대심문관>(한국외대출판부, 2004)를 참조할 수 있다. 이하에서 '종교재판장'은 '대심문관'으로 바꿔서 인용한다).

사실 로렌스는 도스토예프스키에게 호의적인 작가가 아니다. 동료 비평가의 도스토예프스키 숭배에 반발하면서 그는 (웰렉이 인용하는 바에 따르면) "나는 도스토예프스키를 좋아하지 않는다. 그는 증오와 어둠 속을 미끄러져 다니다가 빛을 쪼이기 위해 사랑, 온갖 사랑을 부르짖는 쥐같은 놈이다."(28쪽)라고 말했다. 가끔 인용해먹는 구절인데 원문은 이렇다: "I don't like Dostoevsky. He is like the rat, slithering along in hate, in the shadows, and in order to belong to the light, professing love, all love."

그럼에도 로렌스는 <대심문관>의 도스토예프스키에 대해서는 최소한 양가적인 태도를 보인다. '"단지 하찮은 것(just rubbish)'처럼 생각된다고 폄하하면서도 그는 다시 읽은 <대심문관>에서 뭔가 의미있는 대목을 발견한다: "나는 아직도 냉소적이며 악마적인 하찮은 과시를 본다. 그러나 그 밑에서 나는 최종적이며 답변할 수 없는 그리스도에 대한 비판의 소리를 듣는다. 그것은 치명적이며 파괴적인, 인류의 오랫동안의 경험으로 증명된 답변할 수 없는 요약이다."(150쪽) 그러니까 이 작품에 대한 로렌스의 매혹은 전적으로 대심문관-이반의 그리스도 비판에 대한 공감에 근거한다.

"만일 누가 대심문관인가? 라고 질문한다면 우리는 반드시 이반 자신이라고 해야 한다. 그리고 이반은 반란하는 인간의 사고하는 정신으로, 즉 모든 사물을 쓰라린 종말 안에서 생각하는 마음이다. 그러므로 그는 물론 사고하는 러시아의 혁명가와 동일한 유형이다. 이반은 물론 정열적인, 영감을 띤 자아로부터 떨어져 있는, 사색하는 도스토예프스키 자신이다."

로렌스의 명명을 빌면, 카라마조프의 삼형제는 도스토예프스키 자신의 세 자아이고, 세 분신이다. 이반=사색적 자아(thoughtful self), 드미트리=정열적 자아(passional self), 알료샤=영감을 띤 자아(inspirational self). 물론 로렌스가 단연 맘에 들어하는 인물은 이반 카라마조프이다(반면에 도스토예프스키는 알료샤를 편드는 것으로 추정된다). 그는 아예 이렇게 말한다: "도스토예프스키는 이반을 반쯤은 증오한다. 요컨대, 이반은 세 형제 중에서 가장 중추적인 인물이다. 격렬한 드미트리와 영감을 받은 알료샤는 결국 이반의 분파(offset)일 뿐이다."

마지막 문장을 다시 옮기면, "하지만 결국 이반이야말로 삼형제 가운데 가장 위대하며 핵심적이다. 열정적인 드미트리나 신앙 깊은 알료샤도 궁극적으로는 이반의 곁가지에 불과하다."(Yet, after all, Ivan is the greatest of the three brothers, pivotal. The passionate Dmitri and the inspired Alyosha are, at last, only offsets to Ivan."

그에 따른 총평: "우리는 대심문관이 도스토예프스키 자신의 예수에 대한 최종적 견해를 피력하고 있음을 의심할 수 없다. 그 견해란 노골적으로 '예수여, 당신은 무력하다'라는 것이다. 인류는 당신의 잘못을 지적해야만 한다. 그리고 알료샤가 이반에게 한 것처럼 예수는 마침내 대심문관에게 묵인의 입맞춤을 한다. 영감을 받은 두 사람은 자신들의 영감의 불충분함으로 인정하고, 사려깊은 사람은 완전한 조정의 책임을 수락해야만 한다."

여기서 '영감을 받은 두 사람(two inspired ones)'은 물론 각각 대심문관과 이반에게 키스하는 그리스도(예수)와 알료샤를 가리킨다. 그리고 '사려깊은 사람(the thoughtful one)'은 대심문관이고. 로렌스가 보기에 그리스도의 키스는 자신의 무력함을 자인한다는 의미이고 그 뒤치다꺼리(완전한 조정)는 모두 대심문관의 몫이다.

<카라마조프의 형제들>을 읽어본 독자라면 알겠지만 대심문관이 그리스도를 비판하기 위해 내세우는 인간의 세 가지 약점은 기적과 신비, 그리고 권위에 대한 요구이다. 그리스도의 불찰은 이 요구들을 간과하면서 인간을 너무 과대평가했다는 것. 인류의 본성에 대한 대심문관의 요약은 아래와 같다.

"이 기적, 신비, 권위의 세 가지 요구가 인간이 '자유롭게' 되는 것을 막는다. 그것들이 인간의 '약점'이다. 다만 소수의 선택된 사람만이 빵, 기적, 신비, 권위의 절대적 요구를 끊어버릴 수 있다. 그들은 강력한 사람들이고 기독교도들에 있어서 그리스도의 모든 요구의 실혐만큼이나 신과 같아야 한다. 나머지 수백만, 수천만의 사람들은 아기들, 혹은 어린애들이나 바보들이며, 그들은 '너무나 무력하고 너무나 악할 뿐만 아니라 한푼의 값어치도 없는 반역자들'이기 때문에 심지어는 그들에게 주어진 지상의 빵조차도 공평히 분배할 능력이 없다." (151쪽)

한마디로 대다수 인간들은 그리스도의 기대와는 달리 어중이떠중이들이라는 것이다(루쉰식으로 말하면 대다수가 '아Q'들인 셈). 그들에게 그리스도의 가르침이 과연 가당키나 한 것인지? "예수의 무력함은 기독교가 인간들, 거대한 집단으로서의 인간에게는 너무나 어렵다는 사실에 있다. 기독교는 소수의 '성자들'이나 영웅들만이 깨달을 수 있다. 나머지 사람들에게는 인간이란 자신이 지탱할 수도 없을 정도의 짐을 지고 있는 말과 같다."

사실 여기서의 '기독교'는 '사회주의'로 대체해도 무방하다고 나는 생각한다(http://blog.aladin.co.kr/mramor/1010978 참조). '사회주의적 인간형'을 요구하는 사회주의 또한 인간에 대한 과도한 기대에 근거하며(역사에 대한 터무니없는 낙관은 거기에서 나온다) 그러한 기대에 부응하는 인간들이란 소수의 '영웅들'(=성자들), 곧 혁명가들밖에 없다. 어중이떠중이들은 체게바라의 티셔츠를 입는 것으로 체게바라-되기를 대신한다(http://blog.aladin.co.kr/mramor/828441, http://blog.aladin.co.kr/mramor/924030 참조).

이에 따른 자연스런 귀결: "그렇다면 기독교란 이상일 뿐이고 실제로는 불가능한 것이다. 그것은 인간 본성이 해낼 수 있는 만큼 이상을 요구하므로 실현될 수 없다. 그러므로 살아남을 수 있고 실용적인 책략을 얻기 위하여, 대심문관 자신과 같은 약간의 선택된 사람들은 다른 위대한 영, 악마에 의지하여, 그 위에 교회와 국가를 건설했다."

여기서 '그리스도의 이상으로서의 기독교'와 대비되는 대심문관의 교회에 정확하게 대응하는 것이 '마르크스주의의 이상으로서의 공산주의'에 대비되는 현실사회주의(스탈린주의)가 아니었던가. 둘 사이에 어떤 차이가 있는 것인가? "예수는 인간이 그렇게 되어야만 하는 것, 즉 자유롭고 무제한의 인간을 사랑했다. 대심문관은 모든 제한을 가진 인간 그 자체를 사랑한다." 물론 여기서 인간에 대한 대심문관의 사랑이 '경멸'과 구별되지 않는 사랑이라는 건 염두에 두어야겠다.

그리하여, 다시 로렌스로 돌아오면, "인간 본성에 대한 도스토예프스키의 진단은 간단하면서도 반박할 수 없는 것이다. 우리는 인간이 그렇다는 것에 대해서 수긍하고 동의해야만 한다. 심지어 빵을 분배하는 문제에 대해서도, 우리는 인간은 너무나 악하고, 심술궂고 또 다른 그 무엇 때문에 스스로 빵조차 분배할 수 없다는 데 동의해야 한다. 빵을 분배받기 위해서는 그는 차르나 레닌과 같은 절대적 권위에 빵을 넘겨주어야만 한다..."

"대다수의 인간이 삶이란 위대한 실재이며, 진정한 삶은 밝은 생명(*살아있는 삶), '하늘의 양식'으로 우리를 채우며, 지상의 양식은 단지 이것을 보좌한다는 것을 이해하지 못하는 것은 이상한 일이다. 아니다. 인간은 이 단순한 사실을 이해할 수 없고, 한번도 이해한 적이 없다..(...) 단지 소수의 능력있는 영웅들, 혹은 '선택된 자들'만이 이것의 뚜렷한 차이를 알고 있다. 대중은 그것을 볼 수 없으며, 결코 보지 않을 것이다. 도스토예프스키는 아마도 그리스도가 보지 못한 이 무서운 진실을 깨달은 최초의 인간이었다."(153쪽)

이런 정도가 로렌스가 평가하는 도스토예프스키의 진단이고 통찰이다. 여기에 이어지는 것은 '지상의 양식'에 대한 로렌스 자신의 견해인데, 그걸 마저 적는 건 따로 자리를 마련해야 할 듯싶다. 대신에 도스토예프스키에 대한 로렌스의 태도를 집약해주는 한 문단만 더 옮겨적는다.

"도스토예프스키에게 있어서 언제나 그렇듯이 놀라운 통찰력을 불온한 사악함과 융합되어 있다. 어느 것도 순수한 것은 없다. 그의 예수에 대한 열렬한 사랑은 예수에 대한 괴퍅하고 독기어린 증오와 혼합되어 있고, 악마에 대한 그의 도덕적인 적개심은 악마에 대한 비밀스런 숭배와 혼합되어 있다. 도스토예프스키는 언제나 괴퍅하고, 항상 불순하며, 늘 악을 생각하는 놀라운 예언자이다."(152쪽)

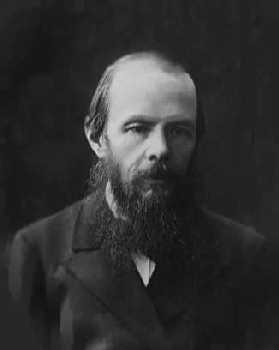

마지막 문장의 원문은 "Dostoevsky is always perverse, always impure, always an evil thinker and a marvellous seer."이다. 21세기에도 여전히 그를 읽어야 하는 이유이다. 아래 사진은 페테르부르크에 있는 도스토예프스키 박물관.

07. 11. 11.