-

-

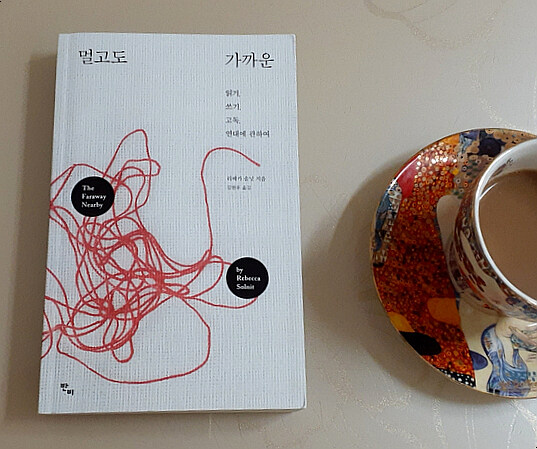

멀고도 가까운 - 읽기, 쓰기, 고독, 연대에 관하여

리베카 솔닛 지음, 김현우 옮김 / 반비 / 2016년 2월

평점 :

어떤 책은 독자를 책 안으로 들어오게 만들고 어떤 책은 책 밖으로 보낸다. 어느 경우가 좋고 나쁘냐를 말하려는 게 아니라 책을 분류하자면 그렇다는 말이다. 안과 밖으로 자유자재로 이끄는 책도 있다. 리베카 솔닛의 책은 안과 밖을 자유자재로 이끄는 작가라는 생각이 들었다. 『멀고도 가까운』 를 읽으면서 그런 확신이 더 강해졌다. 이렇게 말하면 리베카 솔닛의 책을 많이 읽은 줄 알겠지만 나는 겨우 2권 읽고 계간지에 실린 글을 읽었을 뿐이다.

『멀고도 가까운』 은 우리에게 이야기가 왜 필요한지 서로가 서로의 이야기에 왜 귀를 기울이고 들어야 하는지 말하는 책이다. 그것이 지극히 개인적인 것이라 해도 결국엔 서로에게 다 연결되어 있다고 말한다. 나비효과가 아니라 우리 삶이란 그런 것이라고 말이다. 태어남과 죽음, 돌봄과 희생, 타인에 대한 이해와 배려, 이 모든 것이 현재를 살아가게 만든 가장 기본적인 힘이자 지탱해 주는 강력한 힘이라고.

누군가 그저 살구로 시작된 이야기였다고 말할 수 있다. 그렇다. 그저 살구로 시작된 이야기. 어머니가 살지 않는 어머니의 나무에서 따온 살구. 처지 곤란의 살구 더미. 솔닛의 살구가 누군가 김치로, 누군가 양말로, 누군가 책으로, 누군가 여행으로 바뀌고 확대된다. 그것이야말로 이야기의 힘이고 치유다. 그렇게 솔닛은 자신의 이야기를 시작으로 나의 이야기를 꺼내게 만들고 그 이야기를 함께 나눈다. 아픔, 시련, 상처, 분노가 향하는 곳에는 공감과 연대가 있었다. 물론 그렇게 닿는 게 쉬운 일은 아니다. 솔닛과 어머니의 관계만이 아니라 나와 당신의 주변에서 벌어지는 일이 그렇다.

나는 멀리 있었다. 나는 어머니를 연구하고, 파악하려 했다. 어머니의 풍경을 그려 보고 그곳에서 빠져나올 길을 찾는 일에 나의 생존이 달려 있었다. 우리는 모두 자신의 이야기에서는 영웅이다. 다른 이야기라는 무대에 우리를 세워 놓고 그렇게 작아진 스스로를 보는 것, 당신과 관련이 없는 세상의 광활함을 보는 것도 바라보기의 기술이라고 할 수 있다. 스스로의 능력을 보고, 스스로의 삶을 만들어 나가고, 다른 사람의 삶을 만들고 혹은 그것을 부수기도 하며, 다른 사람에 의해 이야기되기보다는 우리가 이야기를 해 나가는 것이다. (50~51쪽)

가족이지만 가족보다 못한 사이를 그대로 방치하고, 왜 굳이 타인의 아픔을 들여다보고 이해하려 노력해야 하는지 알고 싶지 않음 마음, 그냥 그렇게 흘러가고 싶을지도 모른다. 나의 문제만으로 버거워 모든 게 다 귀찮을 지경이니까. 그러나 솔닛의 어머니 사이의 갈등, 남동생과 자신을 대하는 어머니의 태도, 아픈 어머니를 바라보는 마음을 읽다 보면 그것과 지독하게 닮은 우리를 발견하게 된다. 솔닛이 대단한 건 개인적인 것을 시작해 문학, 영화, 지리, 역사까지 매끄럽게 확장시킨다는 점이다. 어떤 이론이나 주장 없이 오직 글로써 그 모든 것을 할 수 있다는 것, 아무 의심 없이 그녀의 글에 감탄하고 빠져들게 된다.

우리가 책이라 부르는 물건은 진짜 책이 아니라, 그 책이 지닌 가능성, 음악의 악보나 씨앗 같은 것이다. 책은 읽힐 때에만 온전히 존재하며, 책이 진짜 있어야 할 곳은 독자의 머릿속, 관현악이 울리고 씨앗이 발아하는 그곳이다.(99쪽)

글쓰기는 누구에게도 할 수 없는 말을 아무에게도 하지 않으면서 동시에 모두에게 하는 행위이다(…) 글쓰기는 전혀 모르던 사람에게 침묵으로 말을 걸고, 그 이야기는 고독한 독서를 통해 목소리를 되찾고 울려 퍼진다. 그건 글쓰기를 통해 공유되는 고독이 아닐까. 우리 모두는 눈앞의 인간관계보다는 깊은 어딘가에서 홀로 지내는 것 아닐까? 그것이 둘만으로 구성된 관계 일지라도, 말이 전하기에 실패한 것을 글이, 아주 길고 섬세하게 전할 수 있는 것 아닐까? (100쪽)

나는 그녀의 책이 그러하다고 말하고 싶다. 『멀고도 가까운』 을 읽지 않았다면 나는 살구를 모르는 사람이 되었을 것이고 아이슬란드의 작은 섬에 대 생각도 하지 않고 그녀의 친구 앤이 만든 작품을 상상하지 않았을 것이다. 그러나 나는 이제 살구를 아는 사람이고 솔닛의 글을 더 좋아하는 사람이 되었고 다른 이에게 이 책을 권할 수 있는 사람이 되었다. 그러니까 나는 씨앗을 심을 수 있는 사람이며 나만의 이야기의 소중함과 그것이 갖는 힘을 믿는 사람이 되었다.

우리는 몰라서 실수하고 불경해지는 것에 대해 안도하다. 하지만 그것은 무책임한 생각이다. 타인의 고통과 상처는 어느 순간 내 것이 될 수 있고 감당해야 할 몫으로 변할 수 있기 때문이다. 삶에서 예외란 없다는 걸 우리는 아픔을 겪어야만 아는 무지한 인간이다. 그러니 배워야 하고 가르쳐야 할 것을 놓쳐서는 안 된다. 솔닛이 감정이입에 대한 글을 그래서 더 좋고 훌륭하다.

어떤 감정이입은 배워야 하고, 그다음에 상상해야만 한다. 감정이입은 다른 이의 고통을 감지하고 그것을 본인이 겪었던 고통과 비교해 해석함으로써 조금이나마 그들과 함께 아파하는 일이다. 그것은 다른 사람이 된다는 것이 어떤 기분일지 당신 스스로에게 해주는 이야기일 수도 있다. 하지만 그들은 고통받아 마땅하다는 이야기, 그 사람 혹은 그런 사람들과 당신과 아무 상관없이 없다고 말하는 이야기들 때문에, 그런 감정이입이 차단될 수도 있다. (157쪽)

우리에게 필요한 감정이입을 생각하며 내가 누군가에게 어떤 감정이입을 차단하고 있는 건 아닌지 생각해야 한다. 나와 동떨어진 삶이라고 여겼던 삶을 돌아봐야 한다. 고독을 즐기되 서로의 고독을 돌아봐 한다. 나의 아픔만 존재하고 그것이 전부가 아니라는 사실을 알아야 한다. 사실 이것은 꽤나 어렵다. 고백하자면 여러 차례 수술실 입구에서 두려움에 빠졌던 시간이 있음에도 나는 종종 그것을 잊고 별거 아니었다고 여긴다. 물론 나에게는 그렇다. 하지만 지금 수술실 입구에 있는 사람에게는 그렇게 말할 수 없다. 기억을 헤집어 그 두려움과 공포를 달래주고 괜찮다고 용기를 건네야 한다. 내가 아무에게도 건네받지 않은 마음이라고 해도 말이다. 나눌 수 있는 무언가가 있다는 게 얼마나 감사한 일이지 새삼 깨닫는다.

이제는 완전히 다른 모습이 되어 버렸는데도 나는 멸종해 버린 과거의 어머니와 여전히 다투고 있고, 과거를 해결하고 싶어 하고, 과거를 생각한다. 그렇다고 해서 그게 어머니를 돌보는 일을 방해하지는 않았다. 너무 작아졌지만 여전히 내게 무언가를 가르쳐 주는 어머니를 나는 진심으로 걱정하고, 열린 마음으로 대할 수 있다. 과거의 어머니와 과거의 나는 더이상 존재하지 않지만, 독특한 방식으로 서로가 서로를 불러낸다. (339쪽)

솔닛의 글은 나의 그런 감각을 깨우고 나의 어머니와 큰언니를 불러왔다. 돌이켜보면 아쉽고 안타까운 시간들, 그러나 그녀의 말처럼 독특한 방식으로 서로가 서로를 불러내는 일은 정녕 기껍다. 그녀의 책이 그런 역할을 해주었다는 사실도 말이다.

삶에도 우리는 무언가와 거리를 두고, 되돌아가고, 결심하고, 다시 시도하고, 멈췄다가 다시 출발하고, 그렇게 가다 서다를 반복하며 나아간다. 변화는 대부분 천천히 이루어진다. (259~250쪽)

똑같은 하루하루를 반복하며 지겹고 더디게 가는 삶은 얼마나 특별한가. 이 모든 게 우리의 이야기다. 나와 멀고도 가까운 당신의 이야기가 된다. 나만의 이야기를 수집하고 당신의 이야기를 들을 준비를 마쳤다. 감탄하고 감격할 준비를 말이다. 어딘가에서 당신은 어떠냐고 솔닛이 묻는 소리가 들리는 것 같다.