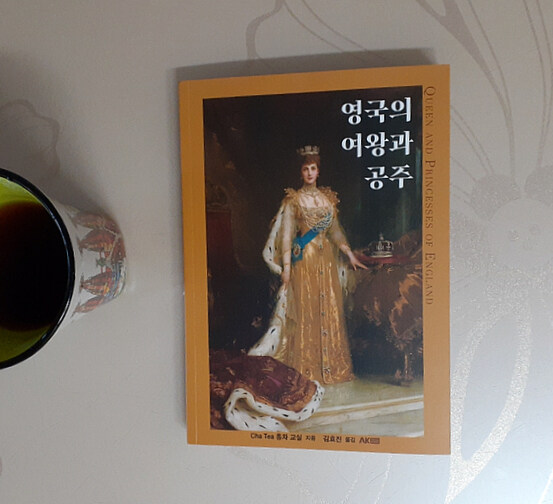

고구마를 먹는다. 커피를 곁에 둔다. 커피도 좋겠지만 Tea를 겯들이면 좋겠다는 생각이다. 차를 잘 모르지만 이런 책은 괜히 끌린다. 사실,내가 좋아하는 찻 잔이 등장할 거란 예감 때문이다. 『영국의 여왕과 공주』란 제목을 보면 가장 먼저 무엇이 떠오르는가? 우아한 드레스와 왕관이 따라올지도 모른다. 그렇다. 표지부터 그렇지 않은가. 그러나 그들의 삶은 정작 우아하지고 화려하지도 않았다. 어쩌면 태생부터 운명이 정해졌는지도 모른다. 이 책 저자가 독특하다. Cha Tea 홍차 교실이라니 영국 냄새가 물씬 풍긴다. 2002년 개교한 일본의 Cha Tea 홍차 교실에서 집필했다. 짐작할 수 있듯 일본에 영국의 차 문화를 전파하는 일을 하고 있다. 차에 대한 기대를 하지 않을 수 없었다. 영국의 여왕과 공주에 대해 어떤 이야기를 들려줄까.

『영국의 여왕과 공주』에서 만날 수 있는 여왕과 공주는 모두 22명이다. 시간순으로 차례로 왕비, 여왕, 공주를 소개한다. 우선 제일 먼저 만나는 왕비는 브라간사의 캐서린(1638~1705)이다. 캐서린이 중요하다고 할 수 있는 건 그녀가 영국 왕실에 차 문화를 정착시킨 장본인이기 때문이다. 캐서린은 포르투갈의 브라간사 공작 주앙 4세의 둘째 딸로 가톨릭 교육을 받으며 자랐다. 당시 포르투갈과 영국의 동맹을 위해 1662년 영국의 찰스 왕세자와 결혼했다. 정략결혼인 셈이다. 결혼 전부터 차를 즐겨 마신 그녀가 가져온 차가 현재까지 이어진 것이다.

그녀는 침실이나 침실 옆의 사적인 공간에서 차 모임을 열였다. 자극이 강한 차를 마시고 위가 상하지 않도록 차를 마시기 전에 버터를 바른 빵이나 차에 설탕 또는 사프란을 넣어 마시는 방식이 유행했다고 한다. 포르투갈에서 주문한 오렌지 마멀레이드가 등장하기도 했다고. 놀라운 건 모임에 남편의 정부도 참석했다고 한다. 왕비와 왕의 정부가 나란히 차를 마시는 분위기는 어땠을까. 속마음은 감추고 우아한 자태를 유지하느라 힘들었을 것 같기도 하다.

한 나라의 왕비로 사는 일은 일반 국민을 알 수 없는 어려움이 있었다. 우선 왕위를 이을 자식이 낳아야 한다는 부담감, 왕위를 놓고 서로 쟁탈을 벌이는 형제와 친척들, 그러니 맨 처음 영국의 여왕이 된 앤(1665~1714)은 어땠을까. 앤 여왕은 ‘로열 터치’로 기억될 것 같다. 왕의 손길이 병자에게 닿으면 병이 낫는다는 ‘로열 터치’를 윌리엄 3세가 폐지했으나 앤이 부활시켰으니 국민의 사랑은 충분히 받았을 것이다. 앤 여왕 시대에 은으로 만든 찻주전자가 보급되었다고 한다. 앤 여왕은 서양 배를 모티브로 한 로코코 양식의 찻주전자를 가지고 있었다고 한다. 이유가 있었다. 앤이 가장 좋아하는 게 ‘서양 배 시나몬 콩포트’였다고 한다. 모두의 추앙을 받는 여왕이었으니 단 음식을 포기할 수 없었던 앤 여왕이었다.

그렇다면 ‘애프터눈 티’는 어떻게 시작되었을까. 어머니의 간섭으로부터 해방된 빅토리아 여왕(1819~1901)이 1837년 즉위 후 가신에게 처음 내린 명령이 ‘차와 타임스지’를 가져다 달라고 했으니 그녀의 차 사랑이 얼마나 대단한가 알 수 있다. 하지만 ‘애프터눈 티는 빅토리아 여왕이 아닌 여왕의 침실 여관이었던 공작부인 마리아 러셀을 만나러 오는 손님이 많아서 시작되었다고.

공작 부인은 자신을 만나러 오는 모두를 만찬에 초대하기 어려워 만찬 전 티타임에 초대한 게 관습으로 굳어졌다는 설이 있다. 5시~ 5시 반사이에 공작부인이 참석하는 차 모임이 있다는 기록, 이것이 ‘애프터눈 티’의 기원이라고. 이러한 배경도 영국과 청나라의 아편전쟁(1840)이 일어난 원인이 되었다. 영국의 승리로 끝났고 영국에 할양된 홍콩에서도 ‘애프터눈 티’가 유행했다고 한다.

가장 익숙하고 친근한 엘리자베스 2세 (1926~2022)와 불운의 왕세자비 다이애나 프랜시스 스펜서(1961~1997)의 생애도 빼놓을 수 없다. 사진, 초상화, 삽화 같은 풍부한 자료는 책을 읽는 재미와 이해하는 데 도움이 된다. 영국의 왕비와 공주 22명의 생애를 만날 수 있는 점도 흥미롭지만 시대별로 명예혁명(1688), 스페인 계승 전쟁(1701~1714)과 같은 영국을 둘러싼 유럽 역사의 흐름도 짚어볼 수 있는 점도 유익하다. 개인적으로 예쁜 찻잔과 도자기를 볼 수 있어 좋았다. 좋아하는 잔을 꺼내 차를 마실 때 한 번쯤은 영국의 캐서린 왕비나 공작부인 마리아 러셀이 생각날 것 같다.

역사는 되풀이된다. (224쪽)

차를 음미하는 즐거움은 음식으로 이어진다. 그러니까 이런 책을 찾는다. 일종의 요리책이자 중세 유럽의 문화와 일상도 함께 만날 수 있는 『중세 유럽의 레시피』는 그런 의미로 흥미로운 내용을 담은 책이다. 우아한 귀족의 식사, 새하얀 보석의 달콤한 유혹, 대대로 누리는 과실의 축복, 신과 함께 살고, 신과 함께 먹다(중세 전기의 수도원 요리), 기사가 들여온 식문화(중세 아랍 요리), 왕족의 대관식 메뉴까지 흥미롭다. 관심이 있는 분야의 레시피를 선택해서 즐길 수 있다. 거기다 각종 향신료와 허브의 쓰임새와 재료에 대한 설명도 충분하다.

도전해 보고 싶은 요리는 이런 것이다. ‘렌즈콩과 닭고기 스튜’로 렌즈콩이 구약 성서에도 등장했다니, 정말 오래된 식자재로 사용된 것 같다. 보관이 용이하고 영양도 좋아서 수도원의 식사 메뉴에도 자주 등장한다고 한다. 점점 추워지는 요즘에 아주 따뜻하게 먹을 수 있는 요리다. 닭다리 살을 굽고 닭 육수를 부어 30~40분 약불에 끓이고 다른 냄비에는 렌즈콩과 육수를 끓이고 순무가 들어가는 게 포인트다. 마트나 인터넷으로 구할 수 있는 재료라서 누구나 한 번쯤 해 볼 수 있는 요리가 아닐까 싶다.

렌즈콩과 닭고기 스튜

중세 시대의 식재료가 신분에 따라 어떻게 나눠지는지 알려주는데 빵의 경우는 질 좋은 밀가루로 만드는 최상급 흰 빵은 귀족과 왕족을 위한 것이었다고 한다. 잡곡 등이 들어 있는 빵은 등급이 낮은 것으로 시민 계급이 많이 먹었고 마지막으로 농민들은 그보다 더 질이 낮은 밀가루로 구운 빵을 먹었다니 좀 씁쓸하다.

맛있는 빵, 부드러운 빵으로 이야기를 돌려보면 ‘원파운드 케이크’를 빼놓을 수 없다. 우리에게 익숙한 파운드케이크는 버터, 밀가루, 달걀, 설탕을 각각 1파운드씩 사용해 만든 케이크에서 유래되었다. 미니 오븐을 구비한 1인 세대에서도 충분히 시도할 수 있는 케이크가 아닐까.

원파운드케이크

책으로 중세 유럽의 달콤한 맛과 삶을 만날 수 있다. 영화 속 판타지나 우아한 중세를 요리로 만나는 즐거움과 함께 요리를 좋아하고 새로운 요리를 발견하는 기쁨을 원한다면 충분히 만족할 것이다. 이전과 다르게 ‘애프터눈 티’가 다가올 것 같다. 알고 나면 마음이 달라진다. 책의 역할이라고 할까. 아무튼 커피를 제일 좋아하지만 깊은 잠을 위해 차를 마시기도 하는데 『영국의 여왕과 공주』를 통해 만난 Tea와 찻잔이 생각알 것 같다. 거기다 그들의 안타까운 삶도. 사랑으로 맺어진 결혼이 아니라 불화한 왕실, 국익을 위해 맺어진 혼사, 서로가 서로를 증오한 왕과 왕비의 모습은 시대를 지나 현재의 영국 왕실에서도 찾을 수 있다니 놀랍지 않은가. 역사가 기록하고 그 기록을 읽는 우리가 느끼는 것, 아이러니하게도 그렇다. 어쩌면 왕실을 둘러싼 스캔들, 끊임없는 가십은 그들이 감당해야 할 몫인지도 모른다.