-

-

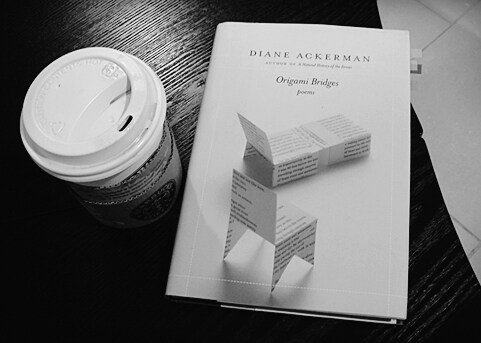

Origami Bridges (Paperback, Reprint)

Ackerman, Diane / Perennial / 2003년 10월

평점 :

품절

Each day I shape and fold

an origami bridge

and set it on the table

between us in space

한없이 연약해 보이는 오리가미 브리지..

다이앤 애커먼의 '오리가미 브리지'는 그녀와 그녀의 정신과 의사, 그녀와 세상간의 연약해보이지만 확고한 건너야만할 '다리'이다.

only a few heartbeats wide,

it invites one to cross,

offering no escape

but views to infinity

and the illusion of falling

before one gains

entrance to the other's shore.

- of 'Between the Creases' -

다이앤 애커먼을 알게 된 것은 그녀의 베스트셀러 <감각의 박물학>을 통해서였다.

통통 튀는 문장과 생에 대한 무한한 호기심. 시적인 문장과 세상에 대한 직관에 반하지 않을 수 없었다.

그 이후로 <나는 작은 우주를 가꾼다>, <내가 만난 희귀동물>, 비교적 최근에 나온 <미친 별 아래 집>까지의 그녀를 알아 왔는데, 어느날 책방에서 눈에 띈 낯익은 이름, 독특한 표지, 생경한 제목 <Origami Bridges>는 처음으로 접하는 그녀의 시집이었다.

원치 않게 너무 많이 알아버린 느낌은 그리 편하지많은 않았다. 그도 그럴것이, 시집의 들어가는 말에 그녀는 그동안 여러 매체에 발표했던 이 시들이 그녀가 정신과상담을 받는 동안의 치료의 일환이었다고 말하고 있기 때문이다. 내게는 필요 이상의 정보였다. 표지의 오리가미, 의자와 카우치가 의미심장하다. 너무 개인적이어서, 픽션이 아니라 논픽션 같고, 때로는 세련됨보다 거칠고 적나라한 문장들이 튀어나온다.

컨텐츠는 'An Alchemy of Mind', 'The Heart's Asylum', 'Another Form of Midnight', 그리고 'Beginning to End' 네 챕터로 나뉘어져있다. 들어가는 챕터인 An Alchemy of Mind에 나오는 시들은 그녀와 테라피스트, 그녀와 상담을 암시하는 (들어가는 말을 몰랐더라도 연상할 수 있는) 시들이 모여 있고, 마지막 챕터인 Beginning to End에는 그녀의 글쓰기에 대한 시들이 모여 있다.

시집을 읽는 것은 그닥 나의 취향은 아니지만, 작가에 대한 애정으로 읽기 시작했다. 처음으로 읽는 다이앤 애커먼의 원서가 하필 이렇게 개인적인 시집이라 좋은 건지 나쁜건지는 모르겠다. 이것이 세션이건 무엇이건 부담스러운 마음으로 읽기 시작하다가도, 어느새 그녀의 문장에 빠져들어 다 잊게 되고, 다시 상기하고, 다시 몰입하고의 반복이었다. 그녀는 어떤 형태의 글을 쓰건 어쩔 수 없는 글쟁이이다. 그것도 대단히 뛰어난.

당분간 나의 새벽을 열어줄 시집이다.

그녀를 처음 좋아하게 되었던 <감각의 박물학>을 떠올리게 만드는 시 'On Second Thought' 로 리뷰를 마무리한다.

ON SECOND THOUGHT

No, I don't read auras.

But I smell rain on umbrellas

and imagine where it fell.

I stand where deer browsed

and inhale the hot heavy musk

they leave as calling cards.

I wrap us in the sheets

of a freshly starched enigma.

(Time loves a mystery.)

No, I don't sense auras.

But I believe in spirit guides

like you, sleights of mind,

being whammied, the soul's progress,

the guarantee of wishbones,

reading the past's entrails,

powerful incantations,

love's sorcery, and even

the numerology of our regard.

Some days I'm pure ectoplasm.

Others I'm so grounded

I can see aterlilies grow,

or detect a sliver of worry

in your voice about something

that doesn't involves me,

though I pain to think

it's whittling your mood.

On second thought,

maybe I do read auras.

* 리뷰 제목의 Between the Creases'는 'Origam Bridge'에 나오는 시 제목이다.