-

-

선생님과 함께 읽는 백석 ㅣ 담쟁이 교실 13

백석 지음, 우대식 해설 / 실천문학사 / 2009년 11월

평점 :

품절

여승은 합장하고 절을 했다.

가지취의 내음새가 났다.

쓸쓸한 낯이 옛날같이 늙었다.

나는 불경처럼 서러워졌다.

평안도의 어늬 산 깊은 금덤판

나는 파리한 여인에게서 옥수수를 샀다.

여인은 나어린 딸아이를 따리며(때리며) 가을밤같이 차게 울었다.

섶벌같이 나아간 지아비 기다려 십 년이 갔다.

지아비는 돌아오지 않고

어린딸은 도라지꽃이 좋아 돌무덤으로 갔다.

산꿩도 설게 울은 슬픈 날이 있었다.

산절의 마당귀에 여인의 머리오리가 눈물방울과 같이

떨어진 날이 있었다.

-백석의 <여승>

보르헤스는 소설을 쓸 필요가 없었다. 그의 가장 대중적인 몇몇 시들은 위대한 이야기들이 필요로 하는 모든 것을 지니고 있었다. 다시 말해, 언어, 이야깃거리, 탁월한 인물들, 죽음, 욕망, 부조리, 사랑, 증오, 사랑 그리고 삶과 같은 인간조건의 중요한 주제들을 모두 담아내고 있다. -호세 카를로스 카네이로 '책과 밤을 함께 주신 아이러니' 중

우연히 마주친 비구니는 초면이 아니었다. 금덤판(금광)을 돌아다니며 옥수수를 팔던 여인이 투정부리는 딸아이를 때리며 서글프게 울던 모습을 기억했던 시인 앞에 여인은 금을 찾아 집을 나간 지아비의 무소식과 어쩌면 배를 주리다 죽어갔을 딸아이의 슬픈 기억을 안고 삭발하는 모습으로 나타난다. 수많은 이야기가 지나간다. 일제 강점기의 슬픈 역사와 처절한 민생고를 아무리 중언부언 설명한들 그것이 감정으로 풀어질리 있으랴. 다만 머리로만 이해하고 감응하는 척 할 뿐이다. 여기에 이 시인이 등장한다. 그것이 어떻게나 아픈 것인지, 어떻게나 처연한 것인지, 시인은 우리들 앞에 쓰윽 내민다. 그리고 우리는 운다.

가장이 집을 나가고 부양해야 할 어린 딸까지 옆구리에 끼고 옥수수를 팔아 먹고 산다는게 얼마나 신산하고 처절한 삶인가. 그리고 그 삶의 끝에서 여인은 그렇게나 살아내려 했던 세상을 등지고 결국 비구니가 되고 마는 결말을 시인에게 보여준다. 이 짧은 시 안에 여염집 여인네의 신산한 일생과 그것을 어쩌지 못하고 우두커니 목도해야만 하는 시인 자신의 무능력함에 대한 자책과 슬픔이 들어와 있다. 소설은 타자의 삶을 상상할 수 있게 하고 시는 타자의 삶을 살 수 있게 한다. 몇 번이고 똑같은 시를 읽어도 때마다 그 감응이 다른 것은 인생이기 때문이다. 내가 순간이나마 다름 사람의 삶을 경험하기 때문이다.

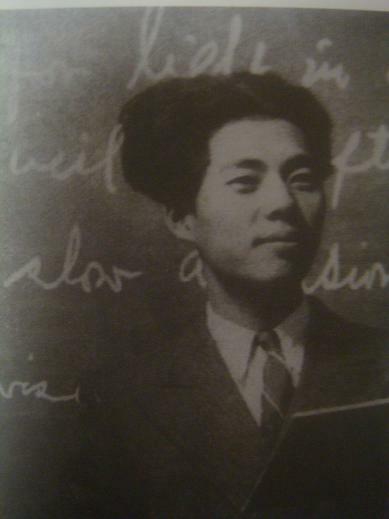

여기 삼사십 원의 양복을 입고 사람들이 활보하는 일상이 있을 때 혼자 이백 원이 넘는 연둣빛 더블버튼 양복을 입고

숱 많은 머리를 50년이나 뒤의 후손들이 하듯 하늘로 안테나처럼 다 곧추세워(그는 천상을 지향했으니) 세종로를 활보한

사람이 있다. 교사 부임지에서 골목 골목을 나귀를 타고 다니겠다고 학생들한테까지 나귀를 구할 수 없느냐고 졸라댄

시인이 있다.

부모의 강권에 의하여 결혼을 세 번이나 해야 했고 그 와중에 만난 함흥 권번 소속의 기생 김지아와 염문을 뿌린 그는 일제

강점기 윤동주나 이육사처럼 항일의지를 내뿜는 저돌적인 참여시를 발표한 적도 없고, 그렇다고 낭만주의에 두 발을 다 담근

적도 없는 그래서 중간자처럼 떠돌았던 슬픈 시인이다. 출생지가 평북 정주인 터라 결국은 이리저리 떠돌다 귀향한 것이

월북시인으로 불리워져 제대로 된 평가마저 받을 수 없었던 그는 북한에서도 정권에 적극적으로 협조하는 모습을 보이지

않았다 하여 생산현장으로 추방되어 초라한 최후를 맞는다.

그의 시는 평안북도의 토속어 때문에 쉽게 빨아들이기는 어렵다. 생경한 어휘들을 두 번이고 세 번이고

되뇌어야 비로소 그렇구나, 라는 지점에 도달할 수 있는 터라 친절한 시는 아니다. 이 책은 그러한 그의 시를 고향,유년, 장터,

장소애 등의 키워드로 분류하여 깔끔하게 모아놓고 고등학교 국어 선생님이 교단에서 백묵으로 시어들을 적어내려가며

풀어주듯(그게 과연 좋은 방식인지 회의할 사람도 많지만) 얘기해 준다. 백석 시를 처음 접하는 사람들이 초장부터 겁먹고

나가떨어지지 않게 아주 요령있게 잡아당겨준다. 덧붙여 그의 생애와 시가 씌어진 정황들을 맞춤하듯 자상하게 얘기해 주니 해석의 틀을 고정화하는 데에 알레르기가 있는 사람도 그 친절에 쉽게 굴복하게 된다.^^ 이 굴복이 상쾌하지 않다고 하더라도 시대나 장소의 이질화가 철책처럼 버티고 있는 시들 옆에는 이런 친절한 파수꾼이 있어야 된다고 합리화하는 것도

괜찮을 듯.

그의 시 대부분이 유년에 대한 회고를 다루고 있는데, 특히나 그 회고에는 토템의 신앙, 각종 풍속 등이 어우러져 판타지적인 몽환을 떨쳐 한때 문단계를 점령했던, 그리고 일부는 아직도 이어져 오고 있는 환타지 장르의 예시를 보는 것 같다

아주 경이로웠다. 군불 지피며 할머니 무릎팍에 머리칼 비비며 자꾸 내려오는 눈꺼풀에 각종 귀신의 산발한 모습을 매달고

깜짝 깜짝 놀라는 그 맛이 있다. 왜 있잖은가. 무서워 죽겠는데 그 이야기를 듣고 있는 나의 안온한 상황이 뿌듯할 만큼

기뻐서 자꾸 더 그 이야기를 졸라대는 그것.

수많은 서사가 눈 앞에서 지나가고 그 꼬리는 우수에 젖은 미남자가 앞머리를 쓰윽 치켜 올리면서 잡고 있다.

추운 바람이 부는 스산한 겨울밤, 꼭 이 책이 아니더라도 백석의 시집을 권한다.

그가 해내려가는 수많은 그 이야기들이 지나가는 자리 자리마다 왠지 모를 뭉클함이 문득 문득 치밀어 오를 지도 모르니까.