1.

멀고 먼 옛날 옛적 내 아버지가 염색을 하실 필요도 없으셨던 시절. 그리고 어머니의 지금 얼굴에 주름살이 없이 팽팽하셨을 시절. 국민학교 책가방을 어깨에 짊어지고 그래도 학교가 재미있다고 느끼던 시절.

아버지는 어쩌다 TV로 권투가 중계되는 날엔 어김없이 채널권을 독점하시곤 하셨다. 그렇지! 아! 유의 감탄사와 더불어 엉덩이와 온 몸을 들쑥들쑥 거리시면서 권투경기에 몰입하셨다. 아버지는 더 이상 전파를 타고 날아와 브라운관에 투사되는 영상을 관람하는 관찰자가 아닌 사각에 링에 올라 선 투사와 완벽한 싱크율을 자랑하셨다.

이런 아버지를 보시면서 어머니는 입버릇처럼 "남자들은 이해가 안 돼. 잔인하고 무자비한 경기를 스포츠랍시고 저리도 열광하는 걸 보면." 이라 하셨고 아직 아무것도 모르는 나는 그 말의 내용을 완전하게 이해하진 못했었다.

2.

중, 고등학교 시절 내 눈앞에서 벌어지는 폭력은 제법 무자비하고 무서웠었다. 각 학교마다어깨들이 있었고 (요즘은 짱. 혹은 일진) 그 아이들은 발달된 운동신경과 더불어 무언가 “격”이나 “투”자가 들어가는 운동은 기본적으로 하나씩 숙련된 모습을 보여주고 있었다. 그들 중, 중학교 1학년 같은 반 급우는 불우한 환경에 학교를 밥 먹듯이 빠지기 일쑤였던 문제아 중에 문제아였었다. 열성적인 담임선생님 덕분에 1학년을 무사히 마쳤으나 결국 2학년 때 퇴학을 당했었다.

그 녀석이 교실에서 자기보다 훨씬 큰 놈과 싸우는 모습을 바로 앞에서 본 적이 있었다. 기가 막힐 정도로 한대도 안 맞으며 정확히 상대의 턱과 배에 주먹을 꽂아 넣는 모습을 보여줬었다. 그것이 바로 내가 링에서도 아닌 일상생활에서 처음 접한 복싱이라는 스포츠였다. 아니 폭력의 도구였었다.

3.

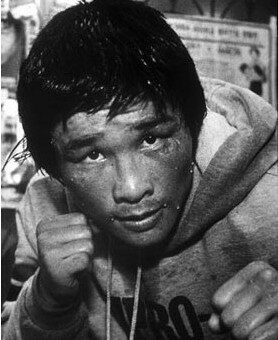

언제였던가. 한참 우리나라가 프로복싱이 중흥기 일 때 발칵 뒤집혀지는 사건 하나가 기억난다. 이름에서부터 왠지 컨츄리틱한 내음이 폴폴 날리던 "김득구"라는 선수가 세계 챔피언 타이틀에 도전했다가 일방적인 수세에 결국 거의 끝나가던 라운드에 상대 펀치에 그만 심하게 넘어지면서 유명을 달리했던 사건이었다. 그때 난 그 선수의 운명을 결정짓던 경기 그 비참한 최후를 TV를 통해 보고 있었다. 여러 가지 원인이 있었겠지만 결국 그는 사람에게 맞은 죽은 것이다. 라는 결론에 도달하게 되었다.

고 김득구 선수

권투.인간이 만든 격투기 운동 중 가장 과학적으로 사람을 가격하는 스포츠. 어렸을 때 어머니가 말씀하시곤 하던 무자비, 잔인의 참뜻을 알게 되었다.

4.

어느 정도 성장을 한 후 내 눈에 들어온 권투는 권투 그 자체가 아닌 그 운동을 통해 밥벌어먹는 선수들에게 관심이 가게 되었다. 노가드에 흐느적거리는 떠버리 복서 무하마드 알리. 정교한 교과서 복싱의 빛나는 대머리 마빈 헤글러. 노병은 죽지 않는다. 조지 포먼. 돌주먹 문성길. 최고의 테크니션이었으나 언제나 문성근에 막혔던 허영모, 약한 동남아 선수만 골라 방어전을 치루고 승리소감에서 언제나 대통령께 감사하다고 했던 장정구. 7전8기 홍수완. 원조 돌주먹 듀란, 괴물 타이슨, 철저한 자기관리자 오스카 델라 호야....

자신의 출세와 승리를 위해 혹독한 훈련뿐이 아닌 체중과의 싸움, 금욕적인 생활, 엄격한 식이요법. 내 눈에 비친 그들은 주먹을 휘두르는 수도승처럼 느껴졌다. (물론 일부 방탕한 생활을 일삼던 복서들도 존재한다. 하지만 그만큼 생명력이 짧았다.) 무자비, 잔인의 이면에 그들의 엄격한 자기 속박과 절제를 알게 되었다.

5.

30대 중반의 나이에 침체된 국내프로복싱의 중흥을 위해 경기에 나섰던 최요삼 선수가 결국 뇌사판정을 받았다. 의학적으로 살아있지 않은 그는 6명의 사람들에게 아직은 기능을 성실히 하고 있었을 자신의 장기를 기증하고 어쩌면 불편하고 힘들기만 했을지도 모를 복싱계와 영원히 이별하게 되었다.

안타깝다. 복싱선수로써는 적지 않은 나이. 그가 복싱에 바쳤던 청춘을 회자할 중년과 장년의 세월이 그에게 더 이상 존재하지 않는다는 것이..

마님이 최요삼 선수의 뇌사판정을 나를 통해 듣고 내뱉은 한마디.

"열심히 살았던 사람이였을텐데...."

그러기에 그의 마지막이 더더욱 슬프게 다가오나 보다.

고 최요삼선수의 명복을 빕니다.