-

-

당신 인생의 이야기 ㅣ 행복한책읽기 작가선집 1

테드 창 지음, 김상훈 옮김 / 행복한책읽기 / 2004년 11월

평점 :

구판절판

단편집을 읽고 리뷰를 쓸라치면 언제나 이런 고민에 빠진다. 작품 하나하나에 대한 감상을 일일이 적어 보기에도 무시무시한 긴 글을 주절주절 써야 하나, 아니면 세인의 평가와 내가 받은 전반적 인상을 적당히 버무려 보는 이들은 그저 알쏭달쏭, 도대체 책을 사야하는 건지 말아야하는 건지 알 수 없게 만드는 요상망측한 글을 써야하나 같은 고민 말이다.

전자의 방법을 쉽게 쓸 수 없는 이유는 역시, 힘이 들어서다. 이 방법은 쓰는 사람이나 보는 사람 모두 힘이 든다. 게다가 아무리 유명한 작가의 단편집이라고 해도 독자의 사랑은 그 모두에게 고루고루 분배되지 않는 게 일반적이다. 그러다보니 어느 작품은 잔뜩 정성을 들이게 되고 또 어느 작품은 설렁설렁 쓰게 되 아무래도 균형이 맞질 않는다.

그래서 나는 대개 후자의 방법을 택하고 만다. 그럴 수 밖에 없지. 내게 글쓰기는, 언제나 공포의 순간이니까.

이 책은 SF다. 이 과감한 명제를 선술하는 이유는, 이것으로 인하여 적어도 70% 이상의 독자가 이 리뷰를 읽을 필요가 없어지기 때문이다. SF는 무협지와 더불어 글쓰는 사람에게는 일종의 낙인이다. 이유야 어떻든 이 바닥에 발을 들인 이상 평생 이류 작가라는 주홍글씨를 달고 살아야 하는 것이 SF 작가들의 운명. 이 잔인한 선입견은 SF가 허무맹랑한 이야기라는 속설에서 기인한다. 기껏해야 애들이나 좋아할 만한 이야기라는 무시.

'니가 애냐? 아직까지 그런거나 보고 있게?'

단언컨대 자신이 애가 아니라고 생각하는 교양있는 어르신들의 95%는 테드 창의 '당신 인생의 이야기'를 절반도 이해하지 못할 것이다. 애들이나 보는 거라고? 언어학과 종교, 수학과 물리학, 프로그래밍과 명명학을 이해하는 아이라면 가능할지도.

나도 이 소설에 등장하는 배경 과학을 100% 이해하고 있는 건 아니지만 여러 평가에 따르면 테드 창의 과학적 정밀성은 타의 추종을 불허한다는 게 일반적이다. 타의 추종을 불허한다니, 도대체 어떤 작품을 써내야 이렇게 무시무시한 평가를 받을 수 있을까? 그 대답을 얻기 위해 나는 벌써 이 책을 두 번이나 정독했다.

두 번이나 정독했지만 사실 두 번 모두 그의 과학적 엄밀성에 감탄하진 못했다. 왜냐하면 나 자신이 그 과학적 엄밀성이란 걸 따져볼 지식을 갖고 있지 않기 때문이요 또 그런 건 그닥 나의 구미를 당기는 요소가 아니었기 때문이다. 내가 놀란 건 과학이 아니었다. 나를 감동시킨 건 과학 이외에 그가 가진 다양한 지식이었다.

이른바 통섭이라는 화두가 몇 년 전부터 대한민국의 여기저기를 기웃대는 모양이지만 아직까지 그 중요성이 진지하게 다뤄진 적은 없는 것 같다. 좋은 대학, 좋은 직장을 얻는 것이 워낙에 절실한데다가 그 목적을 이루기 위해 시험에 나오는 것만을 달달 외우는 것이 배움의 왕도라고 생각하는 한국 사회니까, 통섭따위 사실 가당치도 않은 말이지. 그런데 외국을 보면 인문학으로 IT 업계를 이끈다거나 철학자가 프로그래밍을 한다는 얘기를 심심치 않게 들을 수 있다. 테드 창도 바로 그런 류의 사람이다. 아이비 리그의 명문 브라운 대학에서 물리학과 컴퓨터 사이언스를 전공한 저자는 과학보다는 글쓰기가 맘에 들어 소설을 쓰기 시작했다.

물리학과 컴퓨터 사이언스라는, 그리고 과학적 엄밀성 이라는 말에서 전문 지식이 난무하는 긱(Geek) 소설을 떠올릴 수도 있지만 그렇지 않다. 테드 창의 소설엔 확실히 과학 이외의 것들이 더 묵직하게 자리한다. 소설은 과학에서 시작했나 싶지만 어느덧 신학으로 향하다 막다른 골목에 이르러 힘차게 반동한 뒤 언어학, 명명학, 수학, 물리학, 신경생리학 등으로 눈부시게 산란한다. 뿐만 아니다. 이른바 '기발한 상상력'으로 뭉뚱그려지곤 하는 소재의 특이성은 이미 범상한 장르 소설의 한계치를 훌쩍 뛰어 넘어 버린다.

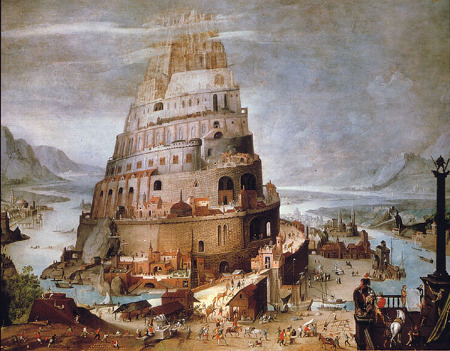

내가 특히 감동을 받은 작품은 이름의 신성한 힘을 주제로 한 '일흔 두 글자'와 순차적 문법 규칙을 따르지 않고 모든 것을 동시에, 하나의 전체로서 전달하는 어의문자(語義文子)를 소재로 한 '당신 인생의 이야기'였다. 두 작품은 모두 아담이 하나님 앞에서 만물의 이름을 지을 때 썼던, 인류가 오래 전에 알고 있었지만 바벨탑 이후에 잃어버린 그 태초의 언어를 암시하는 듯 했다. 발터 벤야민의 철학이기도 한 이 신비주의적 언어 철학은 요 몇년 동안 내 마음 속에 단단히 뿌리 내린 믿음과 깊은 조응을 이룰 수 있었다.

몇 가지 아쉬운 점을 꼽자면 첫째, 이런 류의 소설이라면 으레 가지고 있는 특징인 뒷 이야기가 궁금해 견딜 수 없게 만드는 쫄깃함이 없다는 점이다. 주제가 가진 철학에 이야기 본연의 재미가 상당수 희생됐던 걸까? 둘째로 테드 창의 문장은 그 주제가 가진 심오함에 비해 아름다움의 깊이가 부족했다. 장르의 특성인가보다고 생각하려는데 뒤이어 어슐러 K. 르귄의 '어둠의 왼손'을 읽고는 완전히 생각이 달라졌다. 문장의 아름다운은 결코 장르에 제한되는 것이 아니었다. 테드 창은 똑똑하고 재주 많은 사람들의 글이 으레 그렇듯 재기발랄하지만 표현에 대한 고민은 부재해 있는, 그런 류의 문장을 구사했다.

상당한 비난을 감수할 각오로 극도로 단순화해 '당신 인생의 이야기'를 정리하면, 좀 더 나이가 든 뒤에 읽는 베르나르 베르베르라고나 할까. 두 작가 모두에게 실례가 되는 줄은 알지만 워낙에 정리를 좋아하는 시대가 아니던가. 두 사람 모두 드 넓은 아량으로 이해해 주리라 믿고 이 어수선한 글을 서둘러 마쳐야겠다.