-

-

진중권의 미학 오디세이 2 (20주년 기념판) - 마그리트와 함께 탐험하는 아름다움의 세계 ㅣ 미학 오디세이 20주년 기념판 2

진중권 지음 / 휴머니스트 / 2014년 1월

평점 :

지난권에서 우리는 미가 어디에 속해 있는지를 찾다 미로에 갇혀 버렸다. 미는 구체적 대상에 객관적으로 존재하는가? 그렇다면 수 많은 사람들의 각기 다른 미적 취향을 우리는 어떻게 설명할 수 있을까? 또 시대에 따라 달리지는 미적 관점은 어떻게 할 것인가? 이 막다른 출구에서 우리는 수용자의 주관으로 발길을 돌린다. 미를 간직한 객관적 실체란 존재하지 않는다. 미란 그것을 받아들이는 사람의 '판단' 속에 존재하는 법. 그러나 그 누구도 하수구를 기어다니는 시궁창 쥐가 TV에 나오는 예쁜 탤런트보다 예쁘다고 생각하지는 않는다.

그렇다. 우리는 미로에 빠졌다.

이카루스의 꿈

미로에서 탈출하는 가장 좋은 방법이 뭘까? 복잡한 미로에 갇혀 실마리를 잃었을 땐 그 안을 아무리 열심히 뛰어다녀봐야 헛수고일 뿐이다. 막다른 골목을 만날 때마다 머리 속은 더 복잡해지고 점점 초조감이 몰려온다. 몰려온 초조감은 피로로, 피로는 곧 탈진으로 이어진다. 그럼 무슨수로 탈출할 것인가? 바로 날아오르는 것이다.

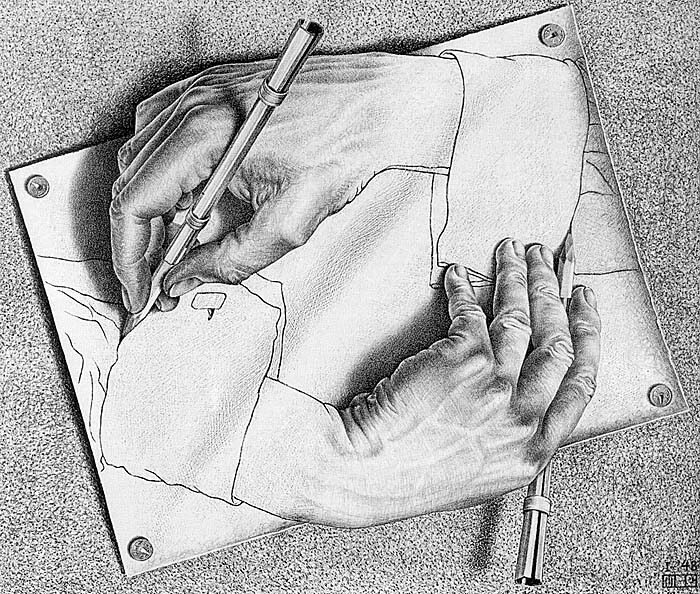

우리는 <그리는 손>과 같은 미로에 갇혔다. 그러나 그림 밖으로 나오면 어떤가? 이것은 단지 '에셔'라는 화가가 그린 그림일 뿐이지 않은가? 우리가 저 그림 속에서, 저 손들이 그리는 선을 따라 행진한다면 우리는 영원히 미로에 갇히게 될 것이다. 그러나 하늘 높이 훨훨 날아올라 모든 걸 헤아릴 수 있는 절대적 위

치에 서면? 그땐 이 모든 게 한갓 허상에 불과하다는 사실을 깨닫게 되지 않겠는가? 이것이 바로 헤겔의 길, 주객의 대립을 극복하기 위한 헤겔의 철학이었다.

하지만 인간이 어떻게 자신의 세계 밖으로 나갈 수 있겠는가? 단순히 지리적 위치를 뜻하는 게 아니다. 모든 걸 헤아릴 수 있는 위치란 우리의 인식 너머에 있는 어떤 곳을 의미한다. 그곳은 인간의 영역이 아니다. 그곳은 초월자의 영역이다. 하늘을 날겠다는 인간의 꿈은 태양빛에 녹아 추락한지 오래다. 헤겔은 도대체 무슨 생각으로 저런 주장을 한걸까? 헤겔은 '절대 정신'에 귀의해 주간과 객관을 통합했다고 생각했지만, 도리어 그 초월적 관념을 상정한 순간 인간은 주관과 객관을 통합할 수 없다는 걸 증명한건 아닐까?

원초적 지각

나는 이전 권의 리뷰에서 어쩌면 세상의 본질이 주관과 객관이 뒤섞인 모호함 그 자체에 있는건지도 모른다고 했다. 메를로 퐁티라면 아마도 이런 생각에 동의할 것이다.

메를로 퐁티는 미로를 탈출하는 방법은 날아오르기가 아니라 주관과 객관이 분리되기 전의 상태로 나아가는 것이라고 했다. 무슨 말이냐고?

당신이 '빨간'색을 보았다고 하자. (중략) 빨강은 빛의 객관적 성질인가? 아니면 우리의 눈이 만들어낸 주관적 효과인가? 그러나 지각이 이루어지는 최초의 순간엔 이런 문제가 일어나지 않는다. 우린 그냥 바라볼 뿐, 빨간색이 '보는 행위'에 속하는지, '보이는 사물'에 속하는지 묻지 않는다. '보는 것'과 '보이는 것'의 구별은 나중에 이 지각 체험을 돌이켜 생각할 때 비로소 생기는 것이다.(p. 67)

메를로 퐁티는 이처럼 '원초적 지각' 속에서 미로를 탈출하려 한다. 왜? 그 지각 속에는 주객의 대립이라는 것 자체가 아예 존재하지 않기 때문이다. 메를로 퐁티에게 있어 지각의 주체는 '맑고 투명한 사유'가 아니라 '혼탁한 신체'였다. 하지만 여기 심각한 문제가 있다. 불명확하고 혼란스러운 감각(수 많은 착시 현상을 떠올려 보라!), 자신도 인정하는 이 '혼탁한 신체'가 도대체 무엇을 할 수 있다는 말인가? 어쩌면 먼 옛날 인류의 신화가 힌트가 될지 모르겠다. 그 많은 신화들이 증거하는 만물의 근원은 어디였던가? 바로 어두컴컴한 혼돈, 세상은 바로 그 속에서 나왔다.

미로 박살내기

그리고 여기 하이데거가 있다. 하이데거는 하늘을 나는 위험한 짓도 모호한 원초적 지각으로 돌아가는 것도 거부한다. 미로에 갇혔을 때, 그곳을 탈출하는 가장 확실한 방법은 미로를 박살내는 것이다. 하이데거는 주객을 뚫고 나오는 '진리'에 귀를 기울이라고 했다. 하이데거는 고흐의 구두 그림을 보고 격정에 찬 목소리로 그 감상을 남기는데, 그것은 결코 하이데거 자신의 주관적 감정이 아니라고 한다. 그에 따르면 이것은 자기가 작품 앞에 선 순간 작품이 스스로 입을 열어 자신에게 들려준 얘기라고 한다.

빈센트 반 고흐, <구두>

작품이 들려주는 '진리의 소리'를 듣기 위해 우리는 일종의 영매가 되야한다. 은폐되 있던 진리. 들리지 않던 소리. 작품이 직접 전하는 얘기를 듣는다면 더이상 무슨 논쟁이 필요하겠는가? 그러나 나는 이 순간 영화 <라쇼몽>의 한 장면이 떠오른다. 거기 살인 사건이 있다. 그 사건의 관련자들은 모두 세 명. 그러나 세명의 증언은 서로 달라 무엇이 진실인지 알수 없었다. 그렇다면 살해당한 그 사람으로부터 직접 이야기를 들어보면 어떨까? 그것보다 더 정확한 진술이 있을까? 그리하여 영매가 도착하고 접신이 이뤄진다. 접신은 성공하고 영매의 입에서 죽은자의 증언이 터져나온다. 그러나 그 말 속엔 얼마나 많은 거짓이 담겨 있었던가!

제 3의 길

이도 저도 마음에 들지 않는다면 여기 제 3의 길이 있다. 이것은 나 자신의 생각이다.

나는 미가 객관적 실체와 주관적 판단이 주고 받는 상호 작용이라고 생각한다. '미'는 대상에 객관적으로 존재한다. 그러나 그것은 완전한 형태가 아니다. 아니 좀 더 정확히 말하면 그것은 아직 '미'가 아니다. 그럼 이 '미가 아닌 것'을 '미'로 만드는 것은 누구인가? 그것은 당신. 바로 작품 앞에 선 당신이다.

이 생각은 하이데거의 것과는 근본적으로 다르다. 하이데거에게 있어 미(진리)는 작품 내에 이미 완벽하게 갖추어져 있다. 우리가 할 수 있는 건 그 진리를 들어주는 것. 혹은 꽉 닫힌 관뚜껑을 열어 그 진리를 풀어주는 것이다. 여기서 수용자는 말그대로 일방적인 수용자가 된다. 그러나 우리는 작품에게 말을 걸 줄 아는 존재다. 우리가 작품과 더 많은 대화를 나눌 때 '미'는 더 아름답게 빛난다. 여기서 중요한 건 이 대화가 작품에 속한 것도 내 안에 속한 것도 아니라는 점이다. 대화는 나와 작품이 서 있는 세계 속으로 뻗어나간다. 대화는 이 세계 속에 구체적으로 존재한다.

우리는 예술 작품 앞에서 주눅이 들고 자신감을 잃는다. 우리에게 예술은 너무나 어려운 존재다. 그러나 반대의 경우도 얼마든지 있다. 아주 무식한 사람을 만나 전혀 말이 통하지 않았던 경험이 있는가? 마찬가지로 모든 예술이 풍부한 대화를 건넬 수 있는 건 아니다. 예술에는 엄연히 객관적인 '질의 차이'가 존재하는 것이다.

그러나 우리가 작품과 어떠한 대화도 하지 못한다면 그것은 작품의 질이 낮기 때문일까? 아니면 우리의 수준이 낮기 때문일까? 진정 훌륭한 사람이라면 그 누구와도 훌륭한 대화를 나눌 수 있을 것이다. 소크라테스가 무지한 사람들과 어떻게 '대화'했는지 떠올려 보라. 우리가 예술 작품과 아무런 대화도 나누지 못했다면 작품과 우리 모두 훌륭하지 않은 것이다. 하지만 작품이 일방적으로 우리에게 말을 걸어 온다면? 그 작품은 우리의 수준을 훨씬 뛰어 넘는 진정 훌륭한 작품일 것이다. 반면 우리가 일방적으로 작품에게 말을 건다면 그 작품은 저급한 것이다. 가장 이상적인 미가 언제 나오는지는, 말하지 않아도 알 수 있을 것이다.