물론, 서재라고 해봤자 그곳에서 책을 읽거나 글을 끄적일 수 있는 완벽한(?) 서재는 아니었지만, 나 혼자만의 책장을 네다섯칸은 꽉꽉 채우고도 책을 마음대로 쌓아 놓아 볼 수 있었고, 자가증식 하는 책의 잠식을 어느정도 커버할 수준은 되더라....

그래서 나는 내 꿈을 나름 이룬 줄만 알았다.

결혼전 단칸방에 살며 작은 책장하나에 꽂다꽂다 더이상 꽂을 곳이 없어서 옷장위에 슬쩌기 쌓아보다가 후에는 엄마에게 들킬께 겁나 이불속에 숨겨놔야만 했던 내 책들. 그래서, 그때는 무던히도 내 서재라는 걸 갖고 싶었다.

그리고, 신혼초 아이가 없으니 방 세칸중 하나는 책으로 덮고, 하나는 창고비스무리하게 쓸 수 있어서 좋았더랬다.

그때는 신랑도 책방에 가서 책냄새만 맡아도 행복해 하는 나를 참 이상한 인간보듯이 했었지만, 지금은 유난히도 좋아하는 책벌레 인간을 이해하는 지경인지라 책 때문에 큰 집으로 이사가야할 곤혹스런(!) 사태도 기꺼이 이해해 주더라.

그런데.....

그게 끝이 아니더라.

책때문에 큰 집이 필요해 이사하고 보니, 책주인인 내가 미안하고... 저 책들이 애물단지가 되더라.

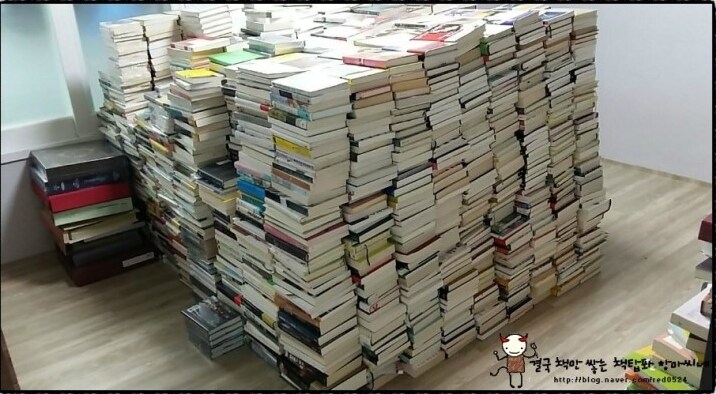

자가증식은 여전히 멈추질 않았고, 얼싸꾸나 책방이로구나, 서재로구나, 라는 생각에 점점 더 그 증식이 더 하더라.

그리고 어느순간.

꽉찬 책과 서재에 질린 나는 그 책들을 서서히 박스에 담고 있더라.

이제 거의 다 담아가고, 그 방들을 이젠 아이들에게 내 주려고 한다. 물론, 아이들 방을 쓸 수 있는 다른 공간은 있다. 하지만, 이제 염치없이 차지하고, 자가증식 하는 이 냄새좋은 녀석들을 쌓아놓기만 하는게 부끄럽더라.

그리고 어느순간.

가진다는 것에 대한, 소장한다는 것에 대한, 책에 대한 미안함이 들더라.

어차피 읽혀져야 제 값어치를 하는 이 아이들을 더 이상 내 욕심만으로 끌어안고 있다는 게 바보스럽고 무의미 하더라.

쓸데없이 늘어나는 살림이 싫더니, 이제는 그게 책에도 영향이 미치더라.

그래도 책 욕심을 줄 일 수 없어 지르고 질러댔지만, 그리고 어쩌면 그 병은 여전히 고치지 못할지도 모르지만.... 혹은 누구는 배부른 소리라고 욕할지도 모르지만 정작 큰 서재에 내 책을 꽉 한번 채우고 났더니 이제는 한칸 작은 책장이 그립더라.

그래서, 이제는 그런 작은 책장을 꿈꾸며 읽기를 하련다.

인간이란 참 간사하더라. 그래도, 나는 책 쌓는 서재는 가져봤으니 그것으로 책에 대한 꿈 반은 이루지 않았으려나.

이젠 그만 한칸 책장이, 엄마몰래 숨기던 내 이불속이 그립구나.