우도 동안경굴 앞

우도에 있는 동안경굴 입구이다. 동안경굴은 바닷가에 큰 굴이 있는데 예전에 고래가 살던 집이라고 한다. 굴이야 별다른 감흥이 없었지만, 굴로 들어가는 입구 바위 위에 홈이 파지고 거기에 바닷물이 고여 생긴 게의 삶터를 발견한 기쁨이 더 컸다.

밭 가운데 무덤

한라산을 빼곤 야트막한 산도 흔치 않는 제주도. 사람이 죽으면 이렇게 밭 한 가운데 무덤이 있는 경우도 제법 있었다. 사람들은 저 밭에서 난 것으로 목숨을 잇고, 제 명이 다하면 다시 저 밭 한 가운데에 저렇게 묻힌다. 삶과 죽음의 기막힌 공존!

다랑쉬오름

제주도의 수백여 기생화산의 이름인 '오름'. 그 중에서도 손가락에 꼽히는 아름다움을 지닌 다랑쉬오림의 앞모습이다. 가는 날은 안개가 잔뜩 끼여서 앞도 제대로 분간할 수 없었지만, 그래서 나 혼자만 오롯이 느껴본 다랑쉬오름의 그 정경. 안개는 자욱하고, 천지 사방이 모두 숨을 죽이고 있었고, 나는 다랑쉬오름을 한 바퀴 천천히 걸었다.

아끈 다랑쉬오름

'아끈'은 제주도 말로 '작은' 이라는 뜻이란다. 다랑쉬오름 바로 앞에 다랑쉬오름을 닮아 예쁜 자태를 뽐내고 있는 저 오름을 아끈 다랑쉬오름이라고 한다. 다랑쉬오름에 오르면 마주 볼 수 있다. 서재를 만들고부터 지금껏 써오고 있는 내 이미지 타이틀이다. 또한 다랑쉬오름의 아랫마을은 제주도의 아픈, 슬픈 역사를 고스란히 안고 사라진 비극의 현장이기도 하다.

성읍민속마을 입구

역시 해가 기울어가는 저녁에 도착한 성읍민속마을. 마을을 둘러싸고 있는 성곽은 어느새 아이들의 놀이터가 되고. 마을 입구에 세워진 돌하르방과 아이들은 그 긴 세월을 넘어 친구가 되었다.

돌하르방

개구쟁이 동네 꼬마들의 친구가 된 돌하르방. 지금도 성읍민속마을 입구를 지키고 서 있다.

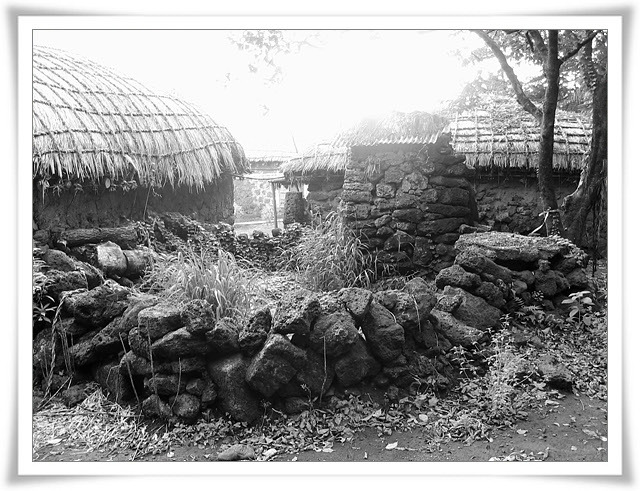

민속마을 안

민속 마을 안의 정경이다. 이미 대부분의 건물은 식당으로 변해버렸고, 사진 속에 보이는 몇 안 되는 건물이 그래도 '성읍민속마을'임을 증명하고 있다. 지나가는 나그네로서 소담한 초가지붕이 참 예뻤다.

집 밖에 세워진 통시

제주 시내의 저녁

시내 근처에 있는 야산의 체육공원이 있었다.(산 이름이 정확하게 기억나지 않는다.) 저기서는 제주 시내가 한 눈에 내려다보인다기에... 체육공원에서 잠깐 쉬었다가 다시 내려와 시내를 걸었다. 이제는 저녁을 먹고 부산으로 올라가는 마지막 비행기를 타야 한다.

제주도의 명물 갈치국

제주도에서 유명한 식당, 물항식당에서 먹은 마지막날 저녁이었다. 갈치국. 예상은 내가 알고 있는 갈치찌개였으나 아주 맑은 국이 나왔다. 무슨 맛으로 먹나? 하는 건 잠깐이고 한 입 먹으면 국물맛이 아주 시원한 게 비린내도 없이 담백하고 좋았다.

*2003년의 나의 외롭고도 조금은 힘든 6박 7일의 여행이 이것으로 끝났다. 나는 걷는 내내 참 많은 생각을 한 것 같다. 그렇지만 항상 생각의 초점은 하나로 모아지는 듯 했다. 나는 왜 걷고 있느냐? 나는 왜 걷기를 선택했느냐? 걷는 동안 행복하냐? 아직도 풀리지 않는 질문을 올해는 아예 풀어놓지도 못하고 여름이 지나가고 있다.