-

-

나무에서 숲을 보다 - 리처드 포티의 생태 관찰 기록

리처드 포티 지음, 조은영 옮김 / 소소의책 / 2018년 4월

평점 :

"나무에서

숲을 보다" 우리는 안타깝게도 자신만의 좁은 한계에서 벗어나길 싫어하며, 그저 익숙한 뉴런의 경로 속에서 생각이 굳어가는 줄은

모르고 편견과 선입견이 주는 (그릇된) 쾌감 속에서 점점 자기만족에 빠져드는 경향이 있습니다. 개인은 개인대로 자신의 편협한 견문

안에서 매사를 판단하다 일을 그르치며, 인간이라는 종족 역시 인간 중심적 사고에 매몰된 끝에 자신을 낳아 준 자연을 경시하고

심지어는 파괴하기 일쑤입니다. 푸른 색채를 가득 머금은 식물, 나무가 뿜어내는 산소가 없다면, 이 연약한 종이 어디 단 한

순간인들 생존을 이어갈 수 있겠습니까. 해서, 우리들은 숲은커녕 나무에조차 참된 응시, 진정성 있는 시선을 못 주는 어리석은

존재일 뿐입니다.

이 책 저자 리처드

포티는 우리 한국 독자들에게도 꽤 이름이 눈에 익은 분입니다. 삼엽충에 대한 흥미로운 이야기가 가득 담긴 책으로 독자들에게 이미

열띤 호응을 얻었으며, 고생물학자로서의 업적이 경력의 본체이신 분이지요. 요즘은 "빅 히스토리"로 역사의 더 큰 얼개를

파악하려는 노력도 분주하고, 그 훨씬 이전부터 자연만의 독립된 역사(이른바 자연사[自然史])를 기초 놓은 후 인간사와의 너른

관점에서의 통합적 관점을 구축하려는 노력도 제법 멀리 거슬러 올라갑니다(특히 같은 저자의 책 <런던 자연사 박물관>도

읽어 보실 만합니다).

제

생각에는 이 저자분처럼, 자연과 생물 일반의 아득한 기원을 더 오래 관조해 오신 전문가, 지성인이라야, 오히려 인간 문명사에도 더

적확하고 공정한, 또 유익한 통찰이 가능하지 않을까 하는 생각도 듭니다. 자연이 부과하는 험난한 시련을 이겨내고 이처럼 정교하며

풍성한 문명을 건설한 건 정말 대단한 일이긴 하나, 그 부작용이 너무도 심각하여 이제 거의 종족 운명 종착점에 다다르지 않았나

하는 걱정이 엄습하는 요즘이기 때문입니다.

영국

역사만 놓고 보면, "대왕(~the great)"라는 칭호를 받은 이가 단 한 사람밖에 없는데 바로 그가 알프레드

대왕(849~899)이라고 합니다. "물푸레나무의 수피(樹皮)는 성장하면서 기괴하게 주름진 파충류의 피부와 유독

닮는다.(p153)" 가지가 죽은 후에도 수피를 떨구지 않아 골프공 크기의 검은 콩버섯이 박혀 있다고 하는데, 이를 "알프레드

왕의 케이크"라고 부른다고 하는군요. 이 재미있는 이름의 기원을 정확히 알려면, 본문(의 역주)에도 소개된 "알프레드 왕이

케이크를 태운 일화"에 대해 어느 정도 지식이 있어야 할 듯합니다. 그 바로 앞 페이지에는 애설레드 2세가 옥스퍼드에서 모든

데인인을 태워죽이라는 명령을 내렸다는 내용이 나오죠. 제가 앞에서도 말한 것처럼, 리처드 포티 박사님의 책은 인문역사와 자연사가

그야말로 혼연일체가 된 서술로 가득하다는 것, 옛날 이야기를 전해 듣는 듯 구수하고 아늑한 분위기 속에 어느덧 인문과 도의,

책임감 등까지 함께 전해진다는 점이 독보적입니다.

이렇게

유명하시고 자기 분야에서 탁월한 업적을 쌓은 분이라고 해도, "뜻이 있는 곳에 길이 있다"는 속담이 무색하게, 정말 뜻깊은

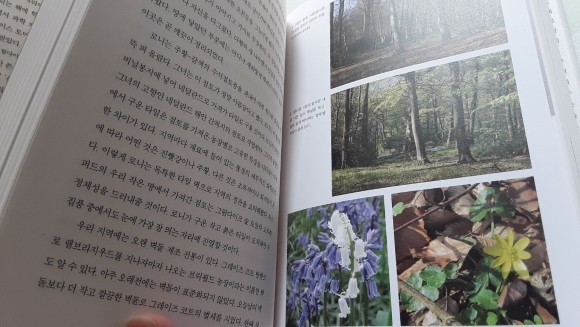

프로젝트 하나를 출범시켜 보려 해도 이를 감당할 재원(財源)이 언제나 적시에 마련되는 게 결코 아닙니다. 단, 2011년 운

좋게도(포티 박사님 말고도, 이처럼 우리 독자들에게 역시), 다큐멘터리 방영으로부터 나온 수익금에 기대어 박사님 부부(그 부인

되시는 재클린 포티(Jacqueline Fortey) 여사 역시, 전작들에 자주 성함이 등장하기에 우리가 잘 압니다)는 칠턴힐스에

숲을 사들일 수 있었습니다. 제가 위 문단에서 옥스포드를 언급한 대목을 구태여 인용한 건, 바로 이 칠턴힐스(Chiltern

Hills)가 옥스포드셔에 위치해 있기 때문이었습니다. 이 책은 그래서 2012 April부터 월 단위로 이어지는 사적(私的,

혹은 史的?) 일지이기도 합니다.

"우리

숲은 여느 숲처럼 교회에 십일조를 내지 않아도 된다." 원 저는 이 문장이 현재시제로 되어 있어 무슨 소린가 했습니다(포티

박사님 특유의 유머인 듯. 아니 "여느 숲과 달리"도 아니고 뭐하러 당연한 소리를...). 동아시아에서도 일정 시기까지는 토지 중

사원(절)에 조세를 바치게 한 곳도 있고, 잉글랜드 역시 명색이 에피스코팔이 영국 국교회(하긴 지금도 이름은 여전합니다만)이던

시절엔 경작자의 신교(信敎) 여부에 무관하게 이런 의무를 지곤 했었죠. ("소유권과 책무가 묘한 형태로 짜깁기되었다." -

p26)

인접한 램브리지우드에서 포티

박사님은 인적으로 얽히고설킨 별의별 인연들을 일일이 확인합니다(또 되풀이되지만, 이 책이야말로 자연사와 인문사의 아름다운 혼재,

조합이란 거죠). 준남작(baronet) 토머스 에라스무스 경과의 교분, 그리고 무려 찰스 다윈의 손녀 노라 다윈과의 만남 등이

이 숲을 고리로 이어질 때는, 거참 세상이 참 좁다는 생각이, 아니면 이 탁월한 지성과 자상한 마음가짐을 지닌 분에게만은

그러하지(좁지) 않을까 하는 느낌이, 개인적으로 들기도 했습니다. 에라스무스라는 이름(물론 그 중세 철학자 말고)은 찰스 다윈의 먼

선조 중에도 있고, 우리는 박사님의 전작 중에서 새라 다윈이란 분(또다른 직계 후손)을 만난 적도 있죠.

개인

일지 성격도 겸하다 보니 이 책에는 친근하게 Andrew라는 퍼스트네임만으로 불리는 인물도 둘 나옵니다. 한 분은 p78의,

부인 클레어와 함께 나오는 패드모어 씨이며, 다른 한 분은 p331에서 포티 박사님에게 숯 만드는 방법을 가르쳐 준 앤드류 호킨스

씨입니다. 자연 친화의 삶을 펴 나가는 중 저자는 따로 문명(다분히 환경파괴적인)의 도움을 입지 않고 이것저것 자체

역량으로(마치 우리가 <나는 자연인이다> 같은 프로그램에서 구경하듯) 헤쳐나가야만 합니다. 이 과정에서 나무, 숲,

또한 그 속에 둥지 틀고 사는 무수히 많은 생물, 무생물들과 함께 교감합니다. 이 과정이 다 생생한, "너희가 자연을 아느냐?"

처럼 독자들에게 던지는 가르침입니다.

"물푸레나무를

위그드라실처럼 불멸의 나무로 만드는 방법이 있다. 왜림작업이다. 물푸레나무의 줄기를 통째로 베어내면 잘라낸 밑동에서 움이 트고

새로 나무줄기가 자라기 때문에 무한히 재생시킬 수 있다." 그 바로 앞페이지에는 17세기 작가(이자, 이 책처럼 알찬 개인

기록으로 영국 문학계에 큰 기여를 남긴) 존 에블린의 <실바>를 인용하여 물푸레나무의 가치를 다시

환기합니다("실바(silva)"는 라틴어로 "숲"이란 의미이죠). 여기서 말하는 왜림(矮林) 작업이란 "맹아갱신"을 뜻하는 것

같습니다. "불멸의 나무". 참 말만 들어도 인간이란 종의 왜소함을 실감케 한다고나 할까요. 근데 그 나무를 불멸로 만드는 데에는

우리 인간의 손길이 끼어든다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 위그드라실은 실존의 수종(樹種)이 아니라 북유럽 신화에 나오는

소재입니다. "우주(宇宙)나무"라고도 하죠.

도심의

가로수에다 겨울철에 짚으로 감싸주는 광경을 흔히 보셨을 겁니다. 이걸 운치 있는 분들은 "뜨개옷"이라고도 부르는데, 널리 알려진

상식이지만 동절기에는 온갖 병충해의 근원이 (지네들도 추우니까) 알아서 이리로 들어가 겨울을 납니다. 이걸 봄철에 풀어낸 후 싹

태워버리면 나무나 사람이나 근심 큰 부분을 더는 거죠. p239에 보면 마치 이런 지혜의 관습을 연상시키듯, 썩은 통나무 등걸에

온갖 (징그럽기도 할) 생물들이 기생한 과정이 묘사됩니다. 포티 박사님은 돋보기를 들이밀며 미세한 크림색 벽으로

만들어진(좀구멍버섯 등 각종 진귀한 균류에 의해) 이 밑둥을 살핍니다. 표현이 기가 막힌데, "분해 과정이 끝나면 작은 나뭇가지는

거의 무게가 나가지 않는다. 과거 자신에 대한 유령, 그것도, 모든 자존심 있는 망자의 혼처럼 흰색 유령이 된다"는 게 박사님의

해석입니다. 허옇게 곰팡이가 슨 잔해를 봐도, 앞으로는 생각을 달리 먹어야 할 듯합니다.

p266에는

또다른 준남작 한 분이 등장합니다. 이분은 18세기 중반 사람인데, 준남작 제도야 이미 제임스 1세 시절에 도입되었으니(우리네의

공명첩이나 선무군관과 비슷합니다 ㅎㅎ) 이리 자주 눈에 띄어도 이상할 게 없습니다. 나무와 숲 이야기를 하며 왜 이리 자주,

그것도 별반 모범적인 삶을 살지도 못한 "인간"이 자주 등장하는가 하면, 과거에 이뤄진 조림(앞에서 말한 "왜림"도 이의

일종입니다) 사업과 현재 잉글랜드 지역 일대의 숲 생태가 결코 무관하지 않기 때문입니다. 또 이 과정에서 직업 역사학자 뺨치게

아날(annales) 분석에 능한 포티 박사님의 명석한 두뇌와 소양을 엿보게 되죠. 이런 대목들에서는 유독 내셔널 트러스트가 자주

언급되는데, 한국에도 지부가 있습니다만 확실히 선진국 영국의 앞서간 면모를 증명하는 탁월한 NGO가 아닐 수 없습니다.

"호기심은

확신의 적이며, 인간 본성의 가장 의미있는 요소이다." 무슨 뜻일까요? 인간은 살아가며 끊임 없이 낯선 것과 대면하게 되어

있습니다. 이 대면이 "대적(對敵)"이 될지, 아니면 친교가 될지는, 오로지 그 사람의 심성에 호기심과 확신 중 어떤 것이 먼저

발동하느냐에 달려 있습니다. 확신이 먼저 기지개를 틀면, 세상에는 다툼과 증오, 나아가서는 전쟁이 모두를 휘감고 지배합니다.

반대로 호기심이 먼저 눈을 뜨면, 세상은 열린 마음과 이성이 이끄는 과학이 활기찬 기지개를 폅니다. 노과학자가 한 땀 한 땀 수

놓은 이 아름다운 저널, 크로니클, 혹은 다이어리 속에는, 어떻게 해야 인간이 종족 내 다른 개체와 평화롭게 지낼 수 있을지,

혹은 그를 낳고 키워 준 환경과 지혜로운 공존을 이어갈지, 직설이나 훈계가 아닌 "몸으로 손수 보여 주는 모범의 가르침"이 담겨

있습니다. 숲은커녕 나무만 제대로 보려 들어도, 우리는 마음의 더러운 때를 힘들게 걷어내어야만 했네요.