수년전 공지영 에세이 지리산 행복학교를 읽으면서

이런 친구들이 있으면 참 좋겠다는 생각을 했었었다

감히 지리산으로 들어가 살 엄두는 못내고

가끔 도시살이가 힘들때 가만히 앉아있을 곳

위로해주는 차 한잔. 밥 한끼를 내어 줄수 있는 그런 친구가 있으면 참 행복하겠다고 생각했었다.

다시 그 친구들의 이야기가 세상에 나왔다.

그 후 그 곳에 많은 변화가 있었지만 그 공지영의 친구들은 그리 변하지 않았나 보다

이들의 삶은 passive life인가?

주어진 자연환경에 맞춰 계절에 맞게 시간에 맞게 먹고 자는 생활.

요전 연대도에서 밥을 먹는데 나온 찬이 풀밭이었다. 고기하나 비린거 하나 없는 찬으로 밥을 먹으면서 이런게 반찬이 되네.. 집이었다면 반찬없다고 먹을것없다고 툴툴거렸을텐데.. 기름 바른 김이라도 올라와야하고 고기한 접시 정도는 올라와야 손이 간다고 함께 온 사람들과 이야기했었다..

너무 많이 먹는다고 생각을 하면서도

계속 먹는것을 생각하고 또 먹는..

입이 쉰적이 없는 우리의 삶을 생각해보면

책 속의 먹거리들은 심심하고 담담해서 맛이 없을지도 모른다.

분명 그 곳이 아닌 이곳에서 그런 음식들을 먹는다면 맛없을 것이다.

그 음식들은 음식만 먹는 것이 아니라

사람. 분위기. 자연. 그리고 마음이 함께 먹어야 맛있을 것이다.

공지영의 여러 글 쓰기들중에서 좋아하는 글은 이런 스타일의 글이다.

가시가 뾰족뾰족 나와있을 듯한 사람이 선뜻 아님 슬쩍 내 주는 속내같은 이런 이야기..

그런 의미에서 그녀의 다음 에세이도 기대를 해본다.

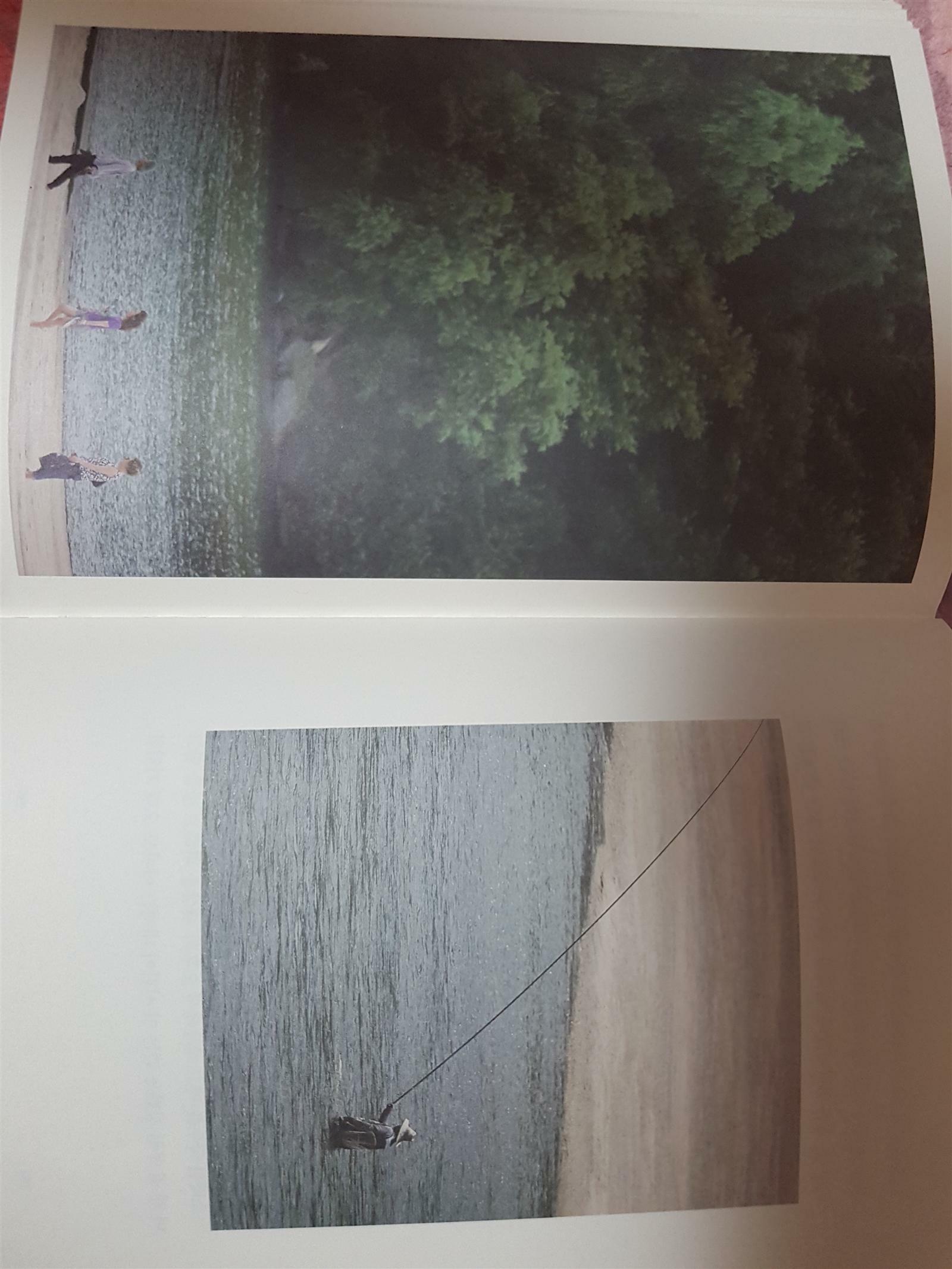

이 책은 사진도 있고 시도 있고 산문도 있다.

사진도 좋고 시도 좋고 산문도 좋다

어지러운 요즘.. 속 시끄러운 요즘..

따뜻한 밥. 소박한 찬 한 두개로 위로받는 느낌이다

금요일 역사공부를 하면서 먹는 점심이 생각난다

공부하러 오는것이 아니라 꼭 밥 먹으러 오는 것 같다고.. 맛있게 먹으려고 김치하나. 멸치볶음등 손에 하나하나 들고 와 함께 먹는 한상..

맛이 아니라- 물론 맛도 있다- 함께 하는 그 자리여서 더 맛있는 밥상..

비록 시인이 만들어준, 자연이 만들어준 소박한 밥상은 아니어도 그 마음은 비슷한 것이 아닐까 생각해본다.

이정도면 나 공지영 팬이라고 해야겠다.

소위 르포타쥬를 빼고는 거의다 보고 있는걸 보면..

- 이 나이에 이르러 이제 나는 안다. 삶은 실은 많은 허접한 것으로 가득 차 있다는 것을. 내 남은 생에 소망이 있다면 그 중 무엇이 허접하지 않은 지 식별할 눈을 얻는 것인데, 여기 새벽강에 앉아 두런두런 이야기를 나누며 나는 그중 몇개를 건져 올리는 기분이었다. 그것들은살아 푸르른 숭어 같았다 (85p)

- ˝나는 다르게 욕망할 뿐이다˝

그렇다. 그들은 시간을 자신만의 방식으로 흘러보내기를, 저 산과 강을 자신만의 방식으로 바라볼 수 있기를 욕망한다. 그들은 누구보다 여행을 많이 떠나고 누구보다 계절을 깊이 즐긴다 (124p)

- 화가 나거나 슬플 때 술을 마시곤 하던 내가 얼마나 잘못된 인생을 살았는지도 느껴졌다. 술은 최고의 에너지원. 나는 분노하거나 슬플때 술을 마심으로써 내 슬픔에, 내 분노에 최고의 에너지를 공급해주고 일생 돌이키기 싫은 어리석은 말과 행동을 했던 것이라는 깨달음이었다. 친구는 자신의 분노에 에너지를 더 공급하지 않기 위해 며칠 곡기를 끊은 것이었다. 재른 뒤집어쓰고 옷을 찢는 것은 사교활동을 차단하고 홀로 있음으로써 안으로 침잠하고 성찰 하는것을 상징하는 것이리라. 그러니 이제 슬픔에 잠기거나 언짢아 하는 친구가 있거든 ‘술 한잔하고 풀자‘하지 말고 ‘너 혼자 머물며 단식하고 나와라‘ 해야 할것 같다. (279p)

˝난 생각해 봤어. 매달 이토록 개성 강한 사람들이 하루나 이틀씩 거의 합숙을 하며 밥을 해 먹고 움직이는데 어째서 한 번도 낯 찌푸린 일이 없었을까? 언니, 그건 이거야. 우리 중여 욕심있는 사람이 한 명도 없었다는 것˝

무언가 가슴을 툭 하고 쳤다. 그래 당연한 일이 아니었다. 거꾸로 단 한명이라도 명예욕이라든가 과시욕 혹은 소유욕이 충전한 사람이 있었다면 우리는 조금 혹은 많이 불화했을 것이다. 여러번 책을 내면서 나는 누구보다 그런 경험이 많았다... 내게 이 책을 내는 것보다 더 중요한 것이 우엇인지 알 것 같았다. 인생의 어떤 일에서든 똑 같겠지만 그래 언제나 가장 중요한 것은, 언제나 가장 첫번째로 꼽아야 하는 것은 사람이었다...(319p)