-

-

블루 아라베스크 - 한 점의 그림으로 시작된 영혼의 여행

퍼트리샤 햄플 지음, 정은지 옮김 / 아트북스 / 2009년 2월

평점 :

절판

무언가가 내 시선, 내 맘을 멈추게 하는, 내게 직접 어떤 것을 얘기하는 대상과 마주했던 적이 있었던가? 내 발길을 붙잡아 채는, 내 고동을 멎게 하는, 옴짝달싹 하지 못하게 하는 그런 상황 말이다. 아마 너무도 급속하게 달려가는 산업적 시간에 적응하느라 내 초조해진 육체가 이런 정신적 경험에 노출 될 여지조차 없었던 때문일 것이지만, 왠지 관조(觀照)라는 여유의 언어가 사치스럽게만 여겨지듯이 한가함과 쌍둥이인 은밀함, 관능성에 대한 위선적 거부의 습관에 절어있었기 때문이기도 할 것이다. 문득 멈추어서 응시하게 되는 그 어떤 것, 내 마음을 붙잡는 그 미지의 대상에 대해 알고자 하는 까마득한 매혹의 순간, 상상만으로도 설레는 그것, 그런 상황에 돌연 서고 싶다는 충동이 인다.

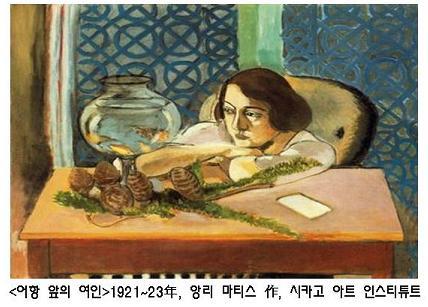

작가‘퍼트리샤 햄플’은 20대의 젊은 시절, 약속 장소인‘시카고 아트 인스티튜트’를 지나던 중 우연히 보게 된 ‘앙리 마티스(Henri Emile BenoIt Matisse)’의 <어항 앞의 여인>앞에 시선을 빼앗긴 채 영원처럼 서있었던 영혼의 전환적 순간을 얘기한다. 그림에 대해 아무런 지식도 없었던 그녀를 멈추게 한 것은 무엇이었을까? 테이블에 손을 괴고 어항 속 금붕어를 응시하는 여인, 그리고 그녀의 뒤에 푸른색 아라베스크 문양의 스크린이 있을 뿐인 그다지 관심을 이끌 요소가 없어 보이는, 마티스의 명성을 얻은 작품 군에 속하지도 못하는 그런 그림에도 불구하고.

응시를 버리고 힐끗 보기에 자리를 양보한 현대인의 시선과는 자못 괴리된 한가함, 이국적인 스크린 뒤에 펼쳐질 상상의 방, 알 수 없는 세계에 대한 욕망이었을까?

색채의 본질성을 굳게 믿었던 화가의 신성한 빛을 향한 여정, 특히 이국적 나른함이 물씬 풍기는 ‘오달리스크’들에 대한 호기심은 삶의 여행, 영혼의 여행과 잇닿는다. 그녀의 말처럼 “인생은 중단 없는 응시의 투명한 빛으로 가득차야 마땅”한 것일 터이지만 어디 우리네 삶이란 것이 그렇던가. 햄플에게 세상을 천천히 응시하며 살도록 영감을 준 마티스는 인생의 은인일 수밖에 없다. 그것도 젊은 나이에 그녀를 붙잡아 주었으니 어항과 어항 속 금붕어, 어항을 바라보는 여인, 푸른 아라베스크 스크린이 어울린 바로 그 구조의 그림은 신의 계시와도 같은 것이었을까?

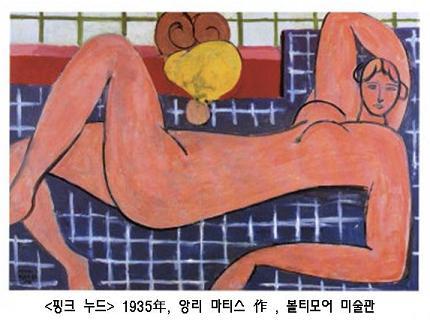

1919년에서 1929년에 이르는 10년 사이에 하렘의 여자들 - 오달리스크 - 을 그린 마티스의 그림은 무려 50점이나 된다. 서구인들의 눈에 동양의 신비스러움, 이국적 관능의 향기를 물씬 안겨준 오달리스크는 진정 어떠한 의미였을까? 그리고 마티스에게는 또 어떠한 것이었을까? 마티스의 오달리스크의 연원은 그보다 1세기 앞서 하렘과의 짧은 만남에 황홀경에 취해 사악한 오리엔탈리즘을 번득였던 ‘들라크루아’의 오달리스크나, 방구석에 틀어박혀 고작‘레이디 메리’의 터키여인들과의 욕장의 단상에서 심상을 얻어 서구인의 식민지적 왜곡을 덧씌운‘앵그르’의 몽상의 계보를 잇는다. 그러나 마티스의 오달리스크들은 이들처럼 단지 이야기에 불과하고 보이는 대상을 그리는 것으로서의 그림이 아니라“보는 행위를 그리는 그림”, 즉 재현된 게 아닌 창조된 세계, 자신의 정신에 대한 것이 되려는, 인지와 의식에 대한 것이라는 점에서 경계를 짓는다. 마티스에게 오달리스크는 한가함의 미학, 삶의 관조, 오랜 노동 뒤의 안식, 아름다움에 대한 꿈, 사치와 노동자의 자긍심과의 연계...그러한 것들이었다.

햄플의 에세이는 오달리스크들을 쫒아 잠시 동양을 서성인다. 중동지역의 관광여행, 관광여행의 속성이란 살짝은 가벼운 식민주의 아니런가? 공허하며 서성대고 하는 일 없이 종일 킁킁대고 돌아다니고, 별나고 맛난 것, 노천카페에서 거피를 마시고 무지한 눈빛을 하고는 미지의 땅에서 흘끗 본 이미지를 가지고 돌아오는 것. “소비의 쿵쿵대는 형판(型版) 아래에서 인간의 욕망의 마그마는 계속 끓어오른다.”는 그녀의 표현처럼 왠지 은밀하고 속물적인, 흘끗 보기 속의 덧없는 순간 같은 경박함이 느껴지지만, 바로 이 편안한 겉핥기 관광이 스케치와 기록의 기술을 창출했으며, 이것은 내밀한 자아의 고통을 지탱하는 형식의 기술이라고 연결 짓는다.

1920년부터 1905년 <살롱도톤>에서‘야수’로 불리기 시작한 마티스는 소위 야수파의 영지‘폴리우르’, 프랑스 남부의 어촌인‘카시스’를 그의 영원한 예술 공간으로 삼는데, 그 지중해 빛, 낭만적 태고의 시원을 간직 한 곳, 이국의 꿈을 지닌 비현실적 땅이어서 그랬던지, ‘스콧 피츠제랄드’, ‘캐서린 맨스필드’부터, 일종의 문화그룹이었던 ‘블룸즈버리 그룹’의 멤버들이었던 ‘버지니아 울프’, ‘E.M.포스터’, ‘존 메이나드 케인즈’,‘로저 프라이’,‘버네사 벨’등 오늘날 이름만으로도 화려한 문인, 사상가, 경제학자, 화가들의 무대로서 조명되고, 소녀시절의 기억을 다리 삼아 동네친구의 엄마였던‘도리스’라는 여인이 건네준‘캐서린 맨스필드’의 <일기>와 <서간집>, 그리고 실험영화인이자 거부(巨富)였던 ‘제임스 힐’의 <필름 포트레이트>라는 영화의 개인적 교감에 대한 추억들의 에피소드들을 정말 무심한 즐거움으로 묘사한다.

맨스필드의 “자신의 영혼을 발가벗길 수 있었던 사심없는 권위의 글쓰기”와 그녀의 자유분방함,‘버지니아 울프’가 “싸구려에 냉혹하고...파렴치하다.”고 편지글에 남겼던 맨스필드의 인상부터, 결핵으로 단명하였다고 알려져 있지만 실은 “‘자유’시대에 걸린 진단 미확정의 임질”이 죽음의 원인일 것이라고 발칙한 소문도 살짝 퍼뜨린다. “레몬 빛 태양이 내리쬐는 방통의 빌라, 이졸라 벨라”에서의 맨스필드는 마티스의 태양과 신선한 빛과 조우한다. 색채와 빛, 에로티시즘과 오달리스크, 프랑스 남부를 맴돌며 예술의 창조성에 응시한 시선을 멈추지 않는다. 다시 오달리스크, 서양인들의 오만방자한 동양의 왜곡과 서구인의 하렘 바라보기를 뒤집어 놓는다. 오달리스크는 ‘방’,‘학교’의 뜻을 가진 터키어 오다(oda)를 어원으로 하는데, 이를 서양인들이 열을 올리며 상상하는 모든 성 노예의 이미지로 둔갑시켜 ‘타락’,‘순결을 잃다’와 같은 탐욕스러운 상상의 산물로 뒤바꿔 놓았음을‘바이런’, ‘제임스 조이스’까지 일조하며, 마침내 ‘옥스퍼드 영어사전’에 유한여성, 첩으로 왜곡시켜 버리는 여정을 추적한다. 또한 유럽인이 하렘의 여인들을 구속된 성적 노예라는 음탕함으로 변질시켜버린 것처럼, 코르셋을 입은 유럽인을 바라보는 터키의 여자들이 영국 여자들의 예속, 새장 속의 새를 발견하는 모습으로 관찰자의 시선에 따른 역전을 보여준다.

새장 속의 새, 어항 속의 금붕어, 하렘을 바라보는 서구인의 시선은 그런 것이었다는 점은 마티스의 <어항 앞의 여인> 속 여인의 응시는 오히려 서구인의 자기 성찰, 자아에 대한 인식의 촉구가 아니었을까? 기억과 기록, 여행의 여정, 에세이의 종착지는 마티스의 마지막을 지켰던 젊은 간호학교 학생이었던‘모니카 브루주아’, 훗날 ‘자크-마리’수녀가 되어 마티스의 예술적 혼이 배어있는 ‘로사리오 예배당’을 지키며, 마티스적인 얼굴을 한 그녀와의 만남은 허구의 공간을 맴돌던 것 같은 나른한 기분을 순간, 현실로 돌려놓는다. 소설 같은, 회화와 문학을 오가는 햄플의 기억을 따라가다 보면 어느덧 그녀처럼 성스런 무심함에 젖어든 자신을 발견하게 된다. 마티스의 오달리스크들을 그린 회화를 중심으로 전개되는 이 예술적 향취 그득한 에세이는 소소한 지적 즐거움과 함께, 아름다움, 열정, 재능, 묵상적 삶의 정수, 인생의 이미지들이 기분 좋게 다가온다. 힐끗 보는 경박한 삶과 세계가 아니라 햄플이 기대하는 인생, “바라보고 생각에 잠기는 것, 혼자 남겨져 끝나지 않는 소설을 읽는 것, 이따금 몇 분씩 고개를 들어 창밖을 내다보는 것, 세계를 응시해 거기서 지나가는 이미지의 문장을 만드는 것”일 게다.