-

-

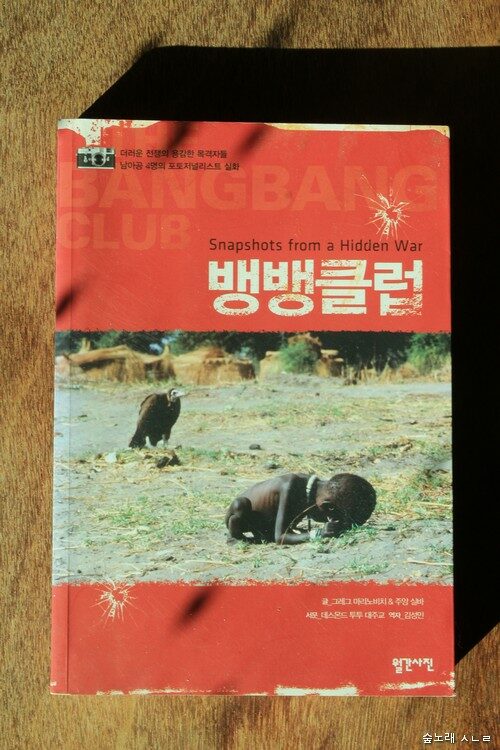

뱅뱅클럽

그레그 마리노비치, 주앙 실바 지음, 김성민 옮김 / 월간사진출판사 / 2013년 3월

평점 :

절판

사진책시렁 50

《뱅뱅클럽》

그레그 마리노비치·주앙 실바

김성민 옮김

월간사진

2013.3.11.

사진기를 손에 쥐어 단추를 누르면 나오는 그림이 사진일까요? 언뜻 보기로는 이런 그림도 사진입니다. 삽차를 마구 들이밀어 마을을 온통 까뒤집어도 일일까요? 삽차를 모는 사람은 틀림없이 일을 한다고 하겠지요. 아이들은 소꿉질을 하면서 놀이를 누리는데, 어른들은 못난 짓을 일삼으면서도 놀았다는 말을 섣불리 씁니다. 참말로 둘 다 ‘놀이’라는 이름을 붙일 만할까요? 《뱅뱅클럽》을 들여다보면서 ‘사진’이란 무엇인가를 새삼스레 생각합니다. 사진기를 손에 쥐어 찍기만 해도 되기에 사진인지, 아무 이야기도 사랑도 마음도 뜻도 없이 찍어대어도 사진이라 해도 될는지, 돈을 벌려는 뜻으로 착착 찍어내어도 사진이라 해도 될는지 곰곰이 생각합니다. 이 책에 흐르는 이야기는 맨마음으로는 도무지 사진기를 쥘 수 없다고 느낀 사람들이 날마다 온몸으로 부대껴야 한 터전을 다룹니다. 기계질로 이루는 사진이 아니라, 일감을 맡기니 돈을 주는 이 입맛에 따라 찍는 사진이 아니라, 어떤 삶을 어떤 눈으로 보면서 어떤 몸짓으로 마주할 적에 비로소 ‘사진’이란 이름을 써도 되려나 하고 뼛속 깊이 돌아본 이야기를 다루지요. 목숨을 바칠 사진일 수 있고, 사랑을 쏟을 사진일 수 있고, 눈물하고 웃음을 담는 사진일 수 있습니다. ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 . 사진비평/사진넋)