-

-

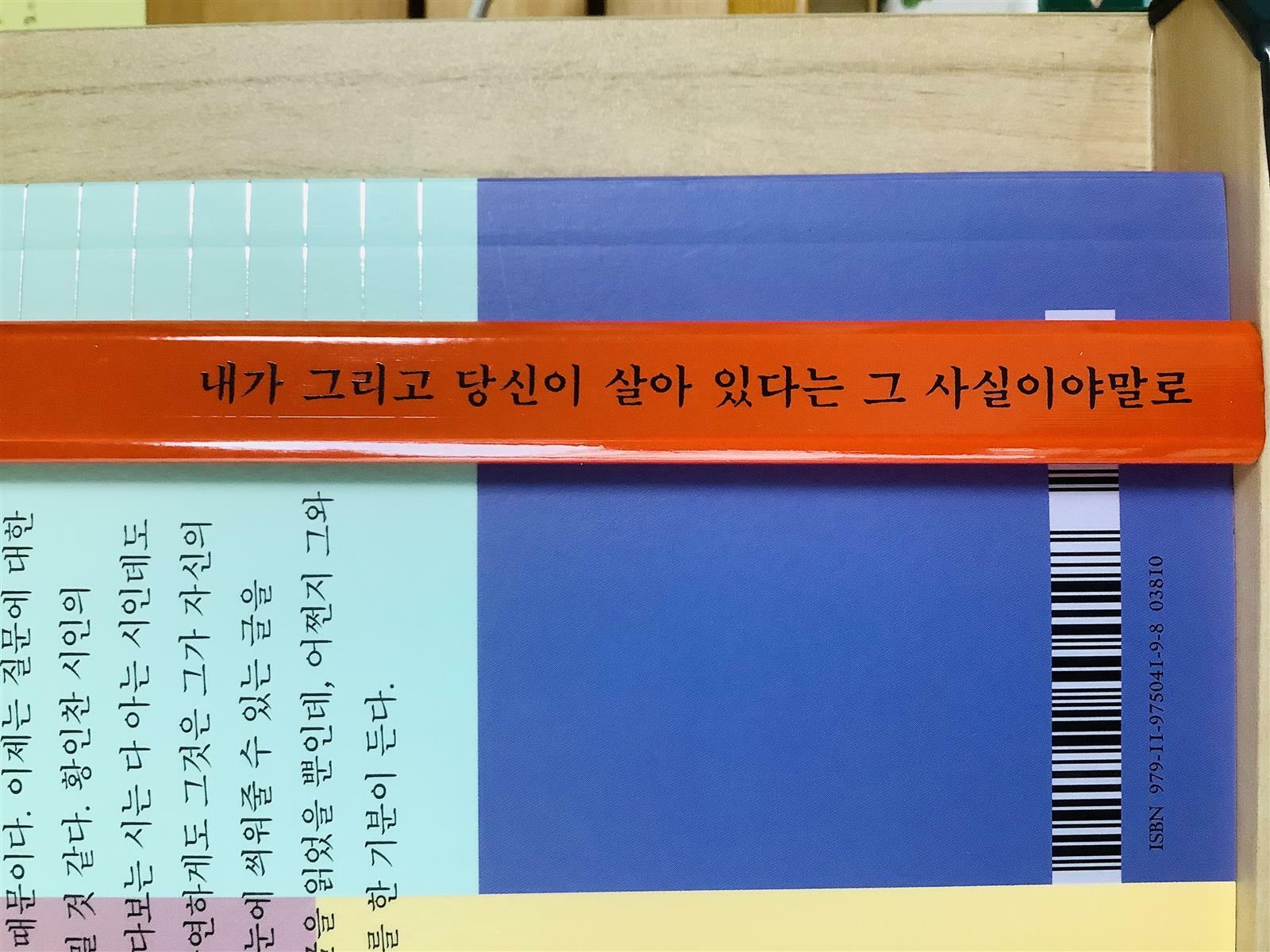

읽는 슬픔, 말하는 사랑 - 우리가 시를 읽으며 나누는 마흔아홉 번의 대화

황인찬 지음 / 안온북스 / 2022년 4월

평점 :

-20220719 황인찬.

시인이 쓴 산문집을 제법 오래도록 읽었다. 읽은 때는 주로 오늘 뭘 잘 했다고 읽어, 종일 딴짓한 벌이다 그냥 자라, 하지 않는 날 밤, 자기 전. 열한시반에서 열두시 사이 쯤. 그래서 자주 읽을 수는 없었다(ㅋㅋㅋ태만한 나에게 불만이 많은 날들).

오래 많이 읽을 수 없고 어서 자고 내일을 대비해야 하는 나에게 시 한 편, 그리고 시인의 너무 짧지도 길지도 않은 이야기가 딱 맞춤한 독서였다. 시인은 생존 시인의 시와 시인은 가고 시만 남은 시 마흔 아홉 편을 두루 골라 두었다. 그리고 차분하게 자신의 생활과 삶과 성격과 시에 대한 감상과 생각을 덧붙였다. 김소월, 한용운, 백석, 윤동주, 이상 등등 수능 빈출 시인들의 시가 있으니 수험생이 읽기에도 죄책감이 덜하고(ㅋㅋ) 현대 시인은 시 읽기가 짧은 내가 읽었던 시인들의 시도 약간 있었고, 새로 시인을 소개 받고 더 읽고 싶은 시집도 생겨서 좋았다.

황인찬 이야기를 하면 친구는 난놈, 이라고 했는데, 그러니까 시를 모르는 사람도 읽으면 딱 좋다 얘는 참 잘 쓴다 알 수있다고 했다. 시인의 시집 겨우 한 권 읽은 나도 깊이 공감하는 바이고…그런데 산문집을 읽으니 아니 시 뿐만 아니라 줄글까지 이렇게 담백하고 다정하게 잘 써 버리면 이건 정말 사기캐가 아닌가…하는 마음은 아주 잠시였고 그냥 두런두런 들려주는 이야기 듣다 누워 잡생각은 잊고 하루를 마무리 할 수 있어서 꽤나 위로가 되었다.

한 달에 최소 한 권씩은 시집, 소설책을 읽어야지, 하던 삶이 있었는데. 지금은 두 달에 한 권도 도둑처럼 (누가 말리는 것도 아닌데) 괜스레 몰래 읽는 나날이다. 너무 슬퍼하거나 너무 나를 미워하지 않는 나를 배우는 날들이기도 하고, 쓰지 않는 법 읽지 않고 견디는 법을 익히고 있다. 그러지 않아도 못 사는 건 아니라고. 비슷하게, 뭘 잘하지 않아도, 내가 아주 좋은 사람이 아니어도, 오히려 실수투성이에 흠결 넘치는 사람이어도 살 자격이 없는 건 아니라고. 시가 말해주고 친구들이 말해주고 이제 나만 나한테 말해주면 된다. 그게 안 되면 뭐 조금이라도 계속 읽어야지…일단은 계속 읽을 수 있는 날들을 기다림…

+밑줄 긋기

-책에 실린 거의 모든 시가 좋지만 읽을 때는 강성은의 시가 뭔가 와 닿았다. 다시 베껴적으려고 보니 왜 꽂혔던 거지 싶기도 하지만… 몇 달 후면 십의 자리가 바뀔 내가 요즘 절감하는 건 나이듦인가 보다. 나는 옛날 사람이구나, 너무 멀리 와버렸구나, 하는 기분인가 보다. 아직 여름을 다 보내지도 않았는데.

옛날 영화를 보다가

옛날 음악을 듣다가

나는 옛날 사람이 되어버렸구나 생각했다

지금의 나보다 젊은 나이에 죽은 아버지를 떠올리고는

너무 멀리 와버렸구나 생각했다

명백한 것은 너무나 명백해서

비현실적으로 느껴진다

몇 세기 전의 사람을 사랑하고

몇 세기 전의 장면을 그리워하며

단 한 번의 여름을 보냈다 보냈을 뿐인데

내게서 일어난 적이 없는 일들이

조용히 우거지고 있는 것을

보지 못한다

눈 속에 빛이 가득해서

다른 것을 보지 못했다

강성은, <환상의 빛> 전문 (255-256)

-사랑이란 감각하는 것임을 아주 절묘하고 강렬하게 표현하는 대목입니다. 하지만 이 시는 이렇게 이해할 수도 있어요. 누군가 날 감각하지 않으면, 날 만지지 않고 더듬지 않으면 그전까지 나는 아무것에도 이해받지 못하는, 죽은 상태나 다름없다고. 무덤이나 마찬가지라고. 즉 사랑받지 않으면, 사랑하지 않으면, 그건 살아 있는 것이 아니라고. 현물, 현실에 속한 생물 혹은 물건이 아니라고. 시는 말하는 겁니다.

쉽게 풀어 말하자면 이런 겁니다. 우리는 사랑할 때에만 살아 있다고, 그리고 사랑이란 결국 그 살아 있음, 존재함 자체라고요. 이 논리를 거꾸로 활용하면 이렇게 생각할 수도 있어요. 살아 있는 우리, 존재하는 우리, 현물인 우리는 사랑하고 사랑받고 있는 존재라고요.

아까는 사랑을 증명하기가 참 어렵다는 이야기를 했지만, 여기까지 이야기하다 보니 사실은 어려운 일이 아니라는 생각이 들기도 해요. 내가 그리고 당신이 살아 있다는 그 사실이야말로 사랑을 분명하게 증명하고 있는 것이니까요. (283-284)

-시인이 귀여운 후배들을 위해 쓰고 읽은 축시가 이 책에 실린 단 하나의 자작시이다. 이 시를 선물 받은 이들은 (앞뒤는 알 수 없지만) 적어도 그 순간만큼은 무척 행복했을 것 같다.

두 사람은 춤을 춘다

춤을 잘 추지는 못하지만

두 사람은 그런대로 귀여운 구석이 있다

두 사람은 춤을 춘다

눈밭 위에서 백사장 위에서

발자국과 발자국들이 겹치고

어제로부터 시작되어

내일로 이어지는

동작과 동작의 지속과

가슴 아래 따뜻한 운동의 연속이 있다

두 사람이 춤을 멈추면

두 사람은 그냥 웃을 것이다

어떤 하루는 비뚤고 어떤 하루는 서툴고 또 어떤 하루는 아무 일도 없겠지만

그냥 웃을 것이다

그게 두 사람의 가장 좋은 점이다

숲으로 이어지는 길 위에서

고요한 물 위에서

미워하는 것을 미워하고 사랑하는 것을 사랑하면서

두 사람은 춤을 춘다

그것이 두 사람이 가장 잘하는 일이라는 것처럼

두 사람은 춤을 잘 추지는 못하지만

그런대로 귀여운 구석이 있다

그래서 결국 우리는 두 사람과 함께 웃을 수밖에 없을 것이다.

그것이 두 사람의 가장 좋은 점이다

황인찬, <오늘> 전문 (296-298)

-우리는 아름다운 것을 보며 내가 저것과 이토록 멀리 있다는 사실을, 내가 저 아름다움과 무관한 존재임을 깨닫습니다. 우리의 슬픔은 바로 거기서 기인하는 것입니다. 그러니 이렇게도 말할 수 있겠지요. 아름다움이란 ‘너는 내가 아니다’라는 사실을 깨닫게 하는 것이라고요.

좋은 시를 읽으면 슬픔이 찾아오는 것도 같은 연유입니다. 좋은 시는 존재를 명료하게 드러내는 법이어서, 타자의 존재를 우리의 영혼이 실감하게 합니다. 좋은 시란 결국 나는 네가 아니라는 사실을, 그리고 너는 내가 아니라는 사실을 우리가 진정 느끼게 만들어준다는 말입니다. 그러니 슬플 수 밖에 없지요. 우리는 하나의 완결된 작품을 읽음으로써 인간은 고독한 존재라는 사실을 깨닫습니다. (304)

+ 사은품으로 받은 연필은 쓸 수가 없다…예뻐서 소중해서 이런 거 아니고 도무지 실용성이 없음 ㅋㅋㅋ뭔 안 쪼갠 나무젓가락 같이 납짝하면서 거대해서 깎는 일 자체가 일임…ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ