-

-

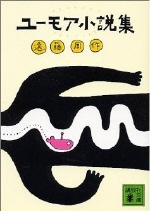

유모아 극장

엔도 슈사쿠 지음, 김석중 옮김 / 서커스 / 2010년 2월

평점 :

품절

이 책은 두 가지 점에서 보는 이를 깜짝 놀라게 한다.

80년대 만화책을 연상시키는 유치찬란한 겉표지, 그리고 그 위에 박힌 ’엔도 슈사쿠’ 라는 작가의 이름.

'왜 신은 인간의 고통에 침묵하고 있는가?'를 진지하게 물었던 [침묵]이라든지 [그리스도의 탄생], [바다와 독약]과 같은 묵직한 종교적 주제를 주로 다루었던 ’일본 문학계의 거장’이 "유머 소설"을 썼다는 것은 쉽게 믿어지지가 않는다.

마치, 평소 진지하고 모범생 같이 보이던 사람이 ’알고보니 꽤 재미나고 웃기는 사람이더라’는 느낌이라고나 할까?

◆ 인간의 허세를 통해 드러나는 웃음

만화책 같은 표지 속에 담긴 12편의 이야기들은 꽤 다양한 소재를 다루고 있다.

아리따운 여인의 몸 속을 축소된 잠수정을 타고 돌아다닌다든지(마이크로 결사대), 같은 세상에 살고 있는 나와 똑같이 생긴 사람을 만나게 되는 이야기(나와 쏙 빼닮은 남자가...)는 마치 공상과학 소설을 연상시키고,

아리따운 여인의 몸 속을 축소된 잠수정을 타고 돌아다닌다든지(마이크로 결사대), 같은 세상에 살고 있는 나와 똑같이 생긴 사람을 만나게 되는 이야기(나와 쏙 빼닮은 남자가...)는 마치 공상과학 소설을 연상시키고,

찌질한 엉터리 발명가들의 이야기(우리들은 에디슨)나 영화배우를 닮은 사람이 낮선 곳에 여행가서 생기는 일(여행지에서의 창피는 괜찮아), 원숭이와 사람의 이루어질 수 없는 사랑(아르바이트 학생), 노상방뇨를 부르는 언덕 위의 집(하지 말지어다), 취직을 위해 암환자의 약을 대신 먹어주는 백수(거짓말하지 말지어다) 같은 이야기는 기발한 소재와 설정이 "인스턴트 늪"이나 "거북이는 의외로 빨리 헤엄친다" 같은 코믹한 일본 영화의 분위기를 떠올리게 한다.

한편, 이웃집 여인들간의 허영과 질투(여자들의 결투), 고급 휴양지의 속물들(가루이자와), 늙고 고리타분한 아버지의 비밀스런 청춘 시절(우리 아버지), 동기들을 등쳐먹는 동창생(동창회) 이야기는 우리 주위에서도 쉽게 떠올릴 수 있는 이야기라 더욱 친근한 느낌.

즉석에서 확~ 달아오르는 인스턴트 같은 웃음이 아니라, 장면과 장면이 반복될수록 중첩되는 상황들과 그 속에서 처신하는 여러가지 인물들의 모습 속에서 슬며시 웃음짓게 만드는 엔도 슈사쿠식 유머의 매력.

◆ 유머에도 색깔이 있다?

최근에 읽었던 다른 재미난 소설들의 유머와 비교한다면 엔도 슈사쿠의 유머는 어떤 특색이 있을까?

[공중그네]로 히트를 치고 최근 [올림픽의 몸값]까지 일본식 유머의 새로운 장을 연 ’오쿠다 히데오’의 작품들은 가볍고 경쾌한 음악이 흘러나오는 시트콤을 연상시킨다. 저마다 한 가지씩 과장되거나 결핍된 요소를 지닌 그 주인공들은(때론 변태적이기까지) 개성 넘치고 튀기 좋아하는 요즘의 코드와 잘 맞아떨어지는 느낌.

"Short short" 라는 극단적으로 짧은 단편소설 장르를 개척한 ’호시 신이치’의 유머(?)는 약간 기괴하다. 2~5페이지 안에 SF와 유머, 호러를 섞은 듯한 독특한 소재와 상상력이 돋보이지만 뒤끝이 좀 씁쓸한 느낌.

이번에 [신의 축복이 있기를, 로즈워터 씨]가 새로 번역된 ’커트 보네거트’는 익히 알려진대로 풍자 소설의 대가. '블랙 유머'라고도 일컬어지는 그의 소설들은 태생적으로 무겁고 심각한 것을 바탕에 깔고 있는 듯 하다 (웃어도 웃는게 아니다).

코믹 소설이라면 절대 빠질 수 없는 것이 [은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서]. ’더글라스 애덤스’는 이 시리즈를 쓸 때 아마도 우주적인 계시(?)를 받은 것은 아닐까? 우주와 인생의 의미, 신의 존재, 질문의 힘, 지구가 제작된 뒷얘기 등등 시간과 공간을 무차별로 넘나드는 기발한 상상력과 여러가지 철학적, 신학적, 종교적 주제들, 그리고 영국식 말장난이 빚어내는 웃음은 읽는 내내 킬킬거리게 만들 뿐 아니라 읽고 나서도 인생의 여러가지 측면을 새삼 생각해보게 만든다. (이와 유사한 구조로 웃음을 준 것은 ’닐 게이먼’의 [멋진 징조들] 정도.)

’호어스트 에버스’의 [세상은 언제나 금요일은 아니지!]는 독일인에 대한 고리타분한 편견을 한 방에 날려버린 코미디 소설. 귀차니즘의 정수를 정말 제대로 보여주는데, 다소 지적인 언어 유희를 통해 1페이지당 1번씩 키득거리게 만든다 ([은하수... 히치하이커]와 함께 이 책은 슬랩스틱 코미디 보다는 교묘한 말장난이나 은유적 표현에서 웃을 수 있는 분들이 제대로 즐길 수 있는 종류).

올해 안에 드라마로도 나올 것 같은 정은궐 작가의 [성균관 유생들의 나날]과 [규장각 각신들의 나날]은 코믹 퓨전 사극 같은 느낌. 미모의 ’남장여인’이 귀공자들과 함께 생활한다는 뻔하지만 섹슈얼한 설정 속에, F4 처럼 개성 넘치는 주인공들의 캐릭터가 서로 부대끼면서 한국 소설 중에서는 오랜만에 인상적인 재미와 웃음을 남긴다.

여기서 다시 한번 되돌아보는 엔도 슈사쿠의 [유모아 극장]은 중년을 대상으로 하는 심야 토크쇼 같이 편안한 분위기에서, 역시 별로 안웃길 것 같은 중년의 신사가 점잖게 이야기를 하는데도 뒤로 갈수록 킬킬거리며 웃게 만드는 ’네러티브’를 갖추고 있는 느낌이다. 재치있는 애드립과 과장된 슬랩스틱이 거의 없는데도 이야기의 구조 자체가 슬금슬금 웃음을 자아내게 만드는 놀라움.

그의 이야기 속에 등장하는 인물이나 상황은 크게 과장되지 않고 우리 주위에서 있음직한 것들이 대부분이다. 일상적이면서도 어딘가는 부조리하고 비이성적인 것이 우리의 삶. 그 속에서 자연스레 드러나는 인간의 질투, 욕망, 허세, 경멸, 허영심, 이기심 같은 것들이 웃음을 이끌어 내는 장치이기에, 이 책이 전하는 웃음은 다른 작가의 그것과는 다른 질감과 무게로 천천히 스며든다.

’유머’라는 코드로 포장을 해놓기는 했지만, 어쩔 수 없는 현실 속에서 반응하고 고뇌하는 인간의 모습들은 이미 [침묵]이라든지 다른 작품에서 엔도 슈사쿠가 끈질기게 물어왔던 '인간이란 무엇인가?'라는 질문과 맞닿아 있다고 할 수 있겠다.

’유머’라는 코드로 포장을 해놓기는 했지만, 어쩔 수 없는 현실 속에서 반응하고 고뇌하는 인간의 모습들은 이미 [침묵]이라든지 다른 작품에서 엔도 슈사쿠가 끈질기게 물어왔던 '인간이란 무엇인가?'라는 질문과 맞닿아 있다고 할 수 있겠다.

처음엔 ’그 진지한’ 엔도 슈사쿠가 어떻게 이런 유치한(?) 책을 내었는지 궁금해서, 그 다음은 출간 후 40여년이 흘러도 여전히 공감할 수 밖에 없는 우리들 ’찌질한 인간의 모습’을 확인하기 위해 연거푸 두 세 번을 다시 읽은 책. 몇 몇 에피소드들은 클라이맥스에 다다르기가 무섭게 좀 어설프게 마무리가 되어 아쉬운 것도 있지만, 평범한 것에서 구수하게 이야기를 끌어가는 그 힘은 역시 살아생전 노벨문학상에 단골로 오르내렸던 필력을 짐작하게 한다.

유치해 보이던 표지 일러스트도 각각 어떤 에피소드에서 따온 것인지 감이 잡혀 익숙해질 무렵, 이 책을 읽기 전에는 늘 심각한 표정으로 각인되었던 엔도 슈사쿠의 얼굴은 어느새 일본 원서의 한 표지처럼 빙그레 웃고 있는 모습으로 새롭게 바뀌어 있었다.