-

-

예술가의 작업실 - 물질과 연장 그리고 작가의 영혼이 뒹구는 창조의 방

박영택 지음 / 휴먼아트 / 2012년 1월

평점 :

절판

<예술가의 작업실>을 쓴 '박영택'은 미술평론가이자 전시 기획자이다. 그는 큐레이터가 된 후로 작가들의 작업실을 찾아 다니면서 그곳에서 작가들의 삶과 작품의 흔적들을 발견하게 된다.

나는 저자의 책 중에서 <가족을 그리다/ 박영택, 바다출판사ㅣ2009>를 읽었는데, 그 책에서는 '가족'이란 주제를 가진 그림이나 사진들에 대한 내용을 담고 있었다.

저자는 가족을 주제로 한 작품들에 대하여 전제적인 설명, 부분적인 설명, 시대사조에 따른 가족의 의미의 변화, 그리고 그림의 기법, 색채, 붓질에 이르는 화법 설명까지 상세하게 해 주어서 한국 근현대 미술사의 흐름 속에서 가족의 의미를 한국 미술인을 통해서 그 내면세계를 엿 볼 수 있는 인상적인 책이었다.

<가족을 그리다>를 통해서 '박영택'의 글쓰는 스타일을 알고 있기에 <예술가의 작업실>도 기대가 컸던 책인데, 기대를 저버리지 않았다.

예술가들의 작업실은 그들의 작업 현장이기에 그 속을 들여다 본다는 것은 일반인으로서는 쉽지 않은 일이다.

그러나 저자는 작품 전시회 등을 기획하는 과정에서, 그리고 오랜 친분으로 그런 작업실을 찾아갈 수 있었던 것이다. 한 번이 아닌 여러 번에 걸쳐서, 그리고 작업실을 옮기거나, 해외로 나가서 활동을 하게 된 경우에도 찾아 가본 작업실들이 있다.

이렇게 한 작가의 작업실을 일정한 시간을 두고 반복해서 방문하게 되면 시간이 흐름에 따라서 작가들의 작품이 어떻게 변화하고 있는가에 따라잡을 수 있는 것이다. 그것은 곧 한 작가의 작품 세계를 이해하는데 많은 도움을 주기도 하는 것이다.

작업실이란 작가들의 일상이 전개되는 곳이자, 작업이 이루어 지는 곳이기에 작가의 안목과 미의식까지 엿 볼 수 있는 것이다.

이 책 속에는 12명의 작가의 작업실이 공개된다.

그런데, 특이한 점은 그 작가들이 작품 활동을 위해서 다루는 미술 재료들이 모두 다르다는 것이다.

민경숙은 파스텔로 풍경과 사물을, 초기 작품들은 자화상을 주로 그렸지만, 지금은 일상 속에서 볼 수 있는 모든 것들을 실험적인 면을 거쳐서 화폭에 담겨지는 작업을 하고 있다.

안창홍은 아크릴 물감으로 강렬하고 충격적인 그림들을 그리는데, 이미 <가족을 그리다> 책에서 보았던 작품인 <가족사진>과 <봄날을 간다 3> 이 또 소개된다.

김호득의 작업실은 먹과 모필이 이룬 신묘한 세계를 펼쳐보여 준다. 작품 <계곡>이 인상적인데, 그와는 또다른 멋을 풍기는작품으로 바뀌어 가고 있다.

" 최근 그는 먹을 좀 더 심화해 가고 있다. 이전에는 자연을 모티프 삼아 그것을 간추리고 직관적으로 떠내는 작업이었다면, 최근에는 기운이 뭉치거나 흩어지는 것, 또는 그것들이 몰리고, 퍼지고, 스러지면서 만들어지는 묘한 형상을 찾는다. 마치 우주 공간에 놓인 행성을 연상시키는, 다분히 추상적인 형태다. 형상이 있으면서도 다분히 비형상적이다. " (p. 79)

김호득의 작업실은 먹물이 튀긴 자리들을 쉽게 찾아 볼 수 있다. 곳곳에 오랫동안 비벼지고 긁힌 붓들이 만들어낸.... 그리고 벽에는 작가에게 다시 불리기를 기다리는 붓들이 잠시 휴식을 취하면서 도열되어 있다.

이렇게 작가의 작품 경향이 변모해가는 것은 한 번의 작업실의 방문으로는 알 수 없는 것들이다.

그런데, 이강일의 작업실은 또다른 모습이다. 어떤 작가들보다 드로잉 작품이 많은 작업실, 그리고 소나무 그림.

소나무 그림보다 더 눈길을 사로잡는 것은 신문지 위에 모나미 볼펜 153 과 4B 연필로만 그린 그림들.

그런 그림을 작업하게 된 배경까지 저자는 소상히 알기에 독자들에게 그 뒷이야기를 말해 줄 수 있는 것이다.

작가들은 참 기발하고, 기발한 아이디어를 순간의 영감에서 찾기도 한다.

홍정희는 작업실 화재로 자신이 그동안 그려왔던 모든 작품을 화마에 날려 버리게 된다. 참혹한 화재 현장에서 비참한 심정이었겠지만, 불에 탄 작품들에서 기이한 질감으로 변질된 사물들이 뒤엉킨 풍경을 대하게 되고, 거기에서 이상한 질료로 도치된 사물의 생생하고도 아름다운 자취를 발견하게 되는 것이다.

박영택이 이 책의 첫부분에서 썼듯이, 그가 책 속에 소개하는 작가들은 각기 다른 연장으로 어떤 물질을 주무르고 다듭고 매만지는 것이다.

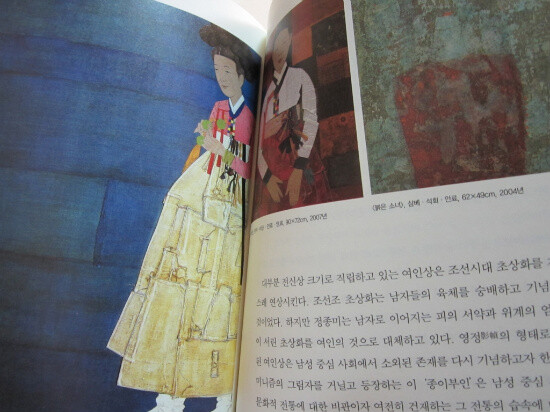

정종이의 작업실은 각종 한지와 옷감과 재봉틀과 바느질 도구가 있게 되고, 그것이 그림을 그리는 재료들이 되는 것이다.

최기석은 용접조각을 하기에 그의 작업실에는 철을 두드리는 받침대와 연장들, 철이 자리를 차지하고 있다.

박용남은 돌쪼는 작업을 하니, 마치 돌공장을 연상시키는 돌들과 돌쪼는 기구들이 있는 것이다. 그가 주로 대리석을 가지고 조각을 하는데, 세상의 모든 것은 그의 손안에서 대리석위에 형상으로 보여지는 것이다. 김밥, 족발, 배추, 케이크 조각에서부터 커다란 단추까지.

대리석이 이처럼 섬세한 디테일을 표현하게 될 줄이야.

조병왕은 사진 인화지 위를 칼로 긋는 작업을 한다. '기하학적 칼 드로잉'이다. 그러나 같은 사진 인화지와 칼 놀림이건만, 작품들은 같은 듯, 또다른 새로운 느낌을 주게 되니, 이것이 바로 예술가의 솜씨가 아닐까!!

박영택은 이런 작업실을 소개해 주면서 그들이 작품에 사용하는 재료들에 대해서 상세하게 설명까지 곁들여 준다.

파스텔, 먹, 붓, 유화물감, 수채화 물감, 고무, 철, 대리석 등을 만드는 과정의 설명이 필요하다면 그에 관한 설명을, 그리고 재료들의 특징과 느낌도 함께.

이 책은 예술가들의 작업실을 엿 본다는 흥미로움도 있지만, 12명의 작가들의 작품의 변천 과정 , 작품경향, 작품들을 접할 수 있어서 마치 전시회에 다녀온 느낌이 들기도 한다.

아니, 한 전시회에서 이처럼 다양한 작품들을 볼 수는 없을 것이다.

그러니, 12명의 작가들의 전시회를 한바퀴 돌아본 그런 느낌일 것이다.

이 책의 주제가 작가들마다 다루는 독특한 물질과 연장에 있기에 앞으로 어떤 전시회를 가게 되더라도, 작품의 분위기나 경향만을 볼 것이 아니라, 작품을 만들기 위해서 어떤 물질을 가지고 어떤 연장으로 어떻게 작업을 했을까 하는 것도 주의깊게 살펴볼 수 있게 되었다.