-

-

행복의 충격 - 지중해, 내 푸른 영혼

김화영 지음 / 문학동네 / 2012년 7월

평점 :

<행복의 충격>의 저자인 '김화영'은 참으로 낯익은 이름이다. 저자가 아닌 역자(번역가)로서, 그리고 문학 평론가로서 너무도 잘 알려진 분이시다.

그런데, 그가 쓴 저서는 단 한 권도 읽지를 않았다. 저서가 있다는 것조차 알지를 못했으니까.

이번에 " 37년간 각광받은 그의 첫 책" (책띠의 글 중에서)이라는 <행복의 충격>의 개정판이 나왔다.

개정판이라고는 하지만, 37년전에 쓴 글 그대로가 담겨져 있다.

그 오랜 세월 동안 절판이 된 적도 없지만, 베스트 셀러의 순위에 들지도 않은, 그러나 이 책을 알고 있는 독자들에게는 꾸준히 사랑을 받고 있는 책인 것이다.

<행복의 충격>이라는 책제목에서 행복도 충격으로 다가올 수 있을까 하는 생각을 잠시 해 본다.

" (...) 행복은 습관이 아니라 충격이다. 행복은 이 땅 위에 태어난 우리의 하나뿐인 의무다." (개정판 서문 중에서)

그리 설득력있게 다가오는 문장은 아니다. 지금까지 나는 '행복은 습관이다'라는 생각은 해 왔지만, '행복은 충격이다'라는 생각은 해 본 적이 전혀 없기 때문이다.

이 문장을 이해하기 위해서는 아무래도 책 속으로 들어가야 할 듯하다.

저자는 또한 '책머리에'를 통해 이 책의 의미를 설명한다.

" 하나의 꿈이 어떤 현실의 풍경과 서로 만나는 사랑의 기록이다." ( '책머리에' 중에서)

1969년 가을, 저자는 스물 아홉 살이라는 젊은 나이로 지중해를 향해 떠난다. 지금과 같이 해외여행이 자유로운 시절이 아니었으니, 여권을 내는 과정에서부터 신원조회를 받아야 했고, 경제개발 5개년 계획이 진행되고 있는 과정이었을 것이다. 소위 말하는 제 3공화국 시절인 것이다.

물론, 그는 여행을 할 목적으로 지중해로 향했던 것은 아니었다. 이미 저자에 대해서 알고 있듯이 그는 프로방스 대학원에서 '알베르트 카뮈' 불문학 박사학위를 받았으니, 그가 당시에 그곳으로 가게 된 것은 학문을 연구하기 위해서 였던 것이다.

(사진 출처: Daum 검색, 왼쪽: 알베르트 카뮈의 모습, 오른쪽: 김화영에 의해 카뮈 전집 20권 번역)

지금처럼 여행정보가 많은 것도 아니고, 여행 서적들이 많이 출간되어 있던 시절도 아니니, 그에게 프로방스에 간다는 것은 많은 용기와 도전이 필요했었을 것이다.

그렇게 도착한 프로방스.

엑상 프로방스는 프랑스인들에게까지도 '아름다운 도시', '다정한 도시'라고 말할 정도로 꿈과 선망이 깃든 곳이었던 것이다.

지금은 너무도 잘 알려진 곳이지만, 그 당시만해도 그에게는 낯선 곳이었다.

저자는 그곳에서 고흐를 만나고, 세잔을 만나고, 알퐁스 도데를 만나고, 카뮈를 만나게 되는 것이다.

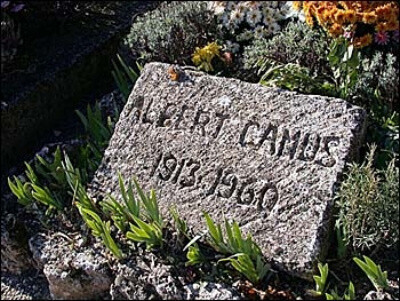

인생에는 우연같은 운명이 있는지라, 그가 막 카뮈의 작품들을 연구하기 시작할 무렵에, 프로방스를 여행하던 중에 루르마랭이란 곳에서 자동차가 고장이 나게 된다. 그런데, 근처의 묘지에서 우연히 만나게 되는 카뮈의 무덤. 바로 직전에 저자는 어떤 아이로부터 노란 수선화르 건네 받았으니, 당연히 카뮈의 무덤에 헌화를 하게 되는 것이다.

(사진 출처 : Daum 검색 - 루르마랭에 있는 카뮈의 무덤)

젊은 학자가 만나게 되는 프로방스, 그리고 지중해의 로마, 피렌체, 토스카나, 스페인.

이런 곳들과의 만남은 그에게는 문화적 충격을 넘어서 행복의 충격이 되는 것이다.

" 삶은 침묵과 불꽃과 부동(不動)속에서 세 번 증언하는 것이라고 카뮈에게 가르쳐 주었다는 토스카나의 대 예술가들, 그들의 빛 밝은 땅에 내 살을 대보고 싶었다. " (p.p. 151~152)

" 나는 보티첼리의 <봄의 찬가>와 <비너스의 탄생> 앞에서 무려 네 시간을 보냈다." (p. 179)

여행자의 눈에는 보이는 모든 것이 경이로움으로 다가온다. 특히 그 아름답다는 지중해의 정경과 그곳에서 만나게 되는 문학가와 예술가들의 이야기.

어찌 경이롭지 않으며, 행복하지 않을 수 있겠는가.

그 모든 것이 행복의 충격으로 다가오는 것이다.

이 책은 정말 아름다운 책이다. 저자가 알베르트 카뮈의 전집의 번역을 비롯하여, 앙드레 지드, 미셸 투르니에, 생텍쥐페리, 장 그리니에 등의 문학 작품들을 번역하는데 있어서 '유려한 번역'이라는 칭송을 받았던 이유를 이 책 속의 문장들을 통해서 새삼 확인할 수 있는 것이다.

문체가 유려할 뿐만 아니라, 정제된 글들이기에 오랜만에 산문다운 산문을 읽는 묘미를 느낄 수 있는 것이다.

학창시절 교과서에 실리던 대표 산문들과 같은 그런 느낌, 아니 그 이상의 느낌을 주는 산문들이다.

특히나 요즘은 여행관련 에세이들이 봇물터지듯이 출간되는데, 그런 책들에 담겨 있는 분위기있는 사진 한 장이 이 책 속에는 실려 있지 않지만, 저자의 글만으로도 엑상 프로방스의 정경을, 피렌체의 모습을, 베네치아의 모습을 눈에 본 듯이 떠올릴 수 있는 것이다.

그리고, 글 속에는 저자의 철학과 사유가 담겨 있으며, 줄줄이 좋은 문장들, 훌륭한 문장들이 이 담겨 있다. 그래서 이 책은 빨리 읽기에는 너무 아까운 그런 책이다.

아주 천천히 글을 읽으면서 책 속의 곳들을 떠 올려 보기도 하고, 좋은 문장들에 감탄을 하면서 우리의 삶을 곱씹어 보아야 하는 그런 책이다.

그렇기에 37년간이나 꾸준히 사람들의 사랑을 받아 온 책이 아니겠는가.

" 당신은 혹시 보았는가? 사람들의 가슴속에 자라나는 그 잘 익은 별을. 혹은 그 넘실거리는 바다를. 그때 나지막이 발음해보라. “청춘.” 그 말 속에 부는 바람 소리가 당신의 영혼에 폭풍을 몰고 올 때까지." (p. 229)

산문다운 산문을 만나고 싶다면 <행복의 충격>을 읽어 보면 좋은 듯 하다.