숲노래 책숲마실

서울에서 인천으로 (2023.8.18.)

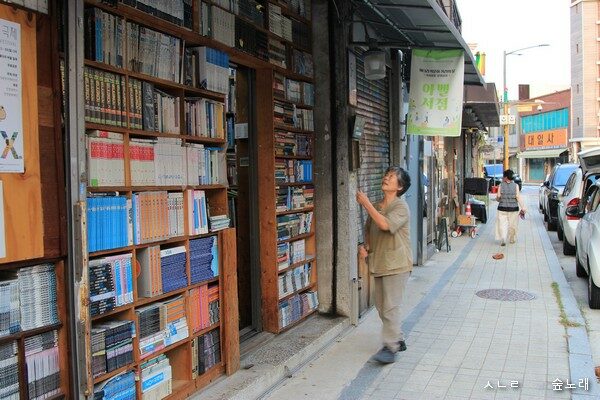

― 인천 〈아벨서점〉

인천 배다리 책골목은 어릴 적부터 으레 뛰놀거나 지나다니던 길입니다. 어릴 적에는 ‘책집마다 다른 이름’인 줄 느끼거나 눈여겨보지 않았습니다. “거기 가면 책집 많잖아?”라든지 “거기 가면 없는 책 없을걸?” 같은 말을 또래나 동무하고 주고받을 뿐입니다.

인천에서 나고자라며 인천 모든 책숲(도서관)을 가 보았습니다. 어린이(국민학생)일 적에는 “어린이 출입금지”로 못박기 일쑤라 1987년까지는 얼씬조차 못 했고, 푸름이(중학생)로 들어선 1988년부터 중구·동구·남구·북구·서구로 찾아다녔어요. 쉬는 날짜(요일)가 다 달랐거든요. 이제는 다르지만, 1992년까지 인천 책숲은 ‘입시 도서실’하고 똑같았고, 책도 얼마 안 갖추었어요. 슥 들러보아도 쥐고픈 책이 드물고, 이레쯤 드나들면 더는 읽을 만한 책을 못 찾았습니다.

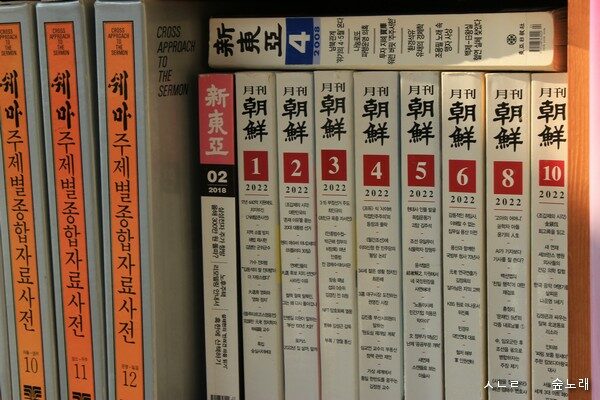

이러던 1992년 8월 28일에 배다리 책골목 가운데 〈아벨서점〉에서 드문책(절판본)을 두 자락 찾아냈고, 이날 처음으로 ‘책이 들려주는 말소리’를 생생하게 들었습니다. 책소리를 들은 이날 “그런데 여기 이름은 뭐지?” 하고 책집 알림판을 쳐다보았어요. 1992년 가을하고 1993년 한 해 내내 배다리 책골목하고 〈아벨서점〉은 앳된 푸름이가 어질게 철드는 눈빛을 북돋우는 샘터였습니다.

1994년 3월 2일부터 서울 이문동 열린배움터(대학교)로 먼길을 달려가야 했고, 이레에 하루나 이틀 겨우 〈아벨서점〉을 찾아가서 눈귀를 씻고 마음을 다독였어요. 서울은 훨씬 큰 고장이지만 〈아벨서점〉보다 작고 책이 적은 책집이 수두룩합니다. 〈대창서림〉이나 〈창영서점〉보다 작고 책이 조금인 책집도 많더군요. 그런데 서울은 인천보다 책값이 눅어요. 드문책을 찾기도 수월합니다. “이래서 다들 ‘서울타령’을 하는구나.” 싶더군요.

책도 많고 책집도 많을 뿐 아니라, 헌책값도 눅고 사람도 많고 일거리도 많고 돈도 많이 도는 서울인데, 서울은 아름답거나 사랑스러운 고을일까요? 땅값이 어마어마하지만 막상 나무 한 그루 설 틈이 없고, 들풀 한 포기를 만날 골목조차 드문 서울은 얼마나 살갑거나 포근한 터전일까요?

싸움터(군대)를 다녀오고 제금난 1998년 1월 6일부터 집(주소)을 서울로 삼았습니다. 서울에서는 ‘작은 헌책집을 품은 골목마을’에서 숨통을 텄어요. 달포 만에 인천으로 찾아갈 적에도 ‘인천이라는 골목마을을 품은 작은 헌책집’에서 숨길을 열었어요. 북한산도 인왕산도 청계천도 아닌 ‘서울 골목골목 작은 헌책집’이랑, 관교동도 연수동도 송도도 영종도 아닌 ‘인천 배다리 책집’이 키워 주었어요.

ㅅㄴㄹ

《참마음 샘터 5 영원한 행복》(편집부, 진화당, 1986.5.30.)

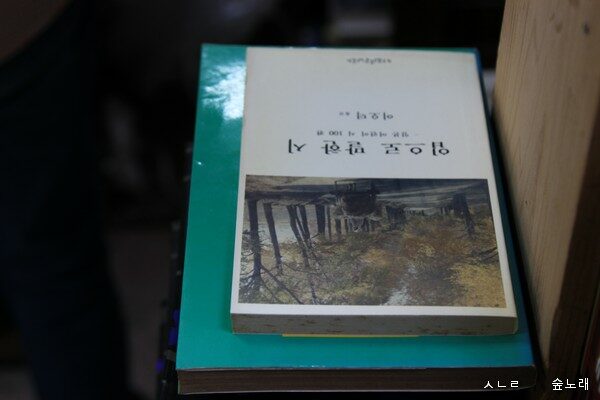

《노을》(김원일, 문학과지성사, 1978.11.10.첫/1979.7.15.2벌)

《崔仁勳全集 11 유토피아의 꿈》(최인훈, 문학과지성사, 1980.1.25.첫/1983.11.15.3벌)

《한국의 조류》(원병오, 교학사, 1993.5.30.)

《어린이 공화국 벤포스타》(에버하르트 뫼비우스/김라합 옮김, 보리, 2000.10.25.)

《가난이 사는 집》(김수현, 오월의봄, 2022.10.24.)

《모여라 꼬마과학자》(박종규 외, 태창출판사, 1992.5.15.)

《늙은 떠돌이의 詩》(서정주, 민음사, 1991.11.10.)

《버려진 조선의 처녀들·훈 할머니》(정신대할머니와함께하는시민모임 엮음, 아름다운사람들, 2004.2.24.)

《가족 사유재산 국가의 기원》(F.엥겔스/김대웅 옮김, 아침, 1987.11.30.)

《한국으로부터의 통신, 유신선포에서 민청학연까지》(岩波 엮음/편집부 옮김, 한울림, 1985.1.30.)

《실록 친일파》(임종국 글·반민족문제연구소 엮음, 돌베개, 1991.2.27.)

《시련은 있어도 실패는 없다》(정주영, 제삼기획, 1991.10.5.첫/1991.10.10.6벌)

《새벽편지》(정호승, 민음사, 1987.9.30.첫/1997.6.30.신장판)

《파로호반의 여름》(김구연, 동아사, 2009.3.20.)

《절정의 노래》(이성선, 창작과비평사, 1991.9.20.)

《산정묘지》(조정권, 민음사, 1991.7.5.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove