길리스피 책에

화학에 대한 장이 별도로 있고

라부아지에 중요하게 다룬다. 아주 높이 칭송한다.

바슐라르도

라부아지에의 업적 높이 칭송함. 라부아지에와 함께 화학이 현대로 진입한다고 함.

과연 진짜로 화학의 아버지인가 봄. 영국의 조셉 프리슬리와 함께 화학의 두 아버지.

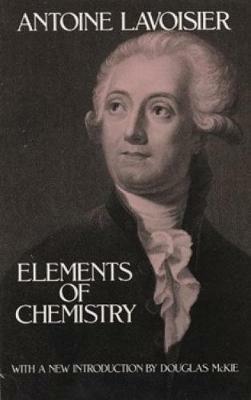

라부아지에의 저 책은 과학책 같지가 않다고 한다. 술술 매료되어 읽을 수 있다고 한다.

부화뇌동되었고 이 책을 사고 싶어졌는데 가까운 미래에 무직이 예정되어 있으니

사고 싶다고 척척 사지 못함. 5월부터 오늘 오전까지 책을 10권이 되지 않게 샀다. 7월 독보적을 끝내고 나서

2200원 ㅎㅎㅎㅎㅎ 적립금 포함해 8월에 라부아지에의 책을 사겠다고 결정하는 하루를 보냄.

책을 별로 사지 않으니 독보적 스탬프가 80장이 넘게 모였다. 2200원 적립금을 받을 즈음엔 독보적 스탬프만으로도 적어도 5천원을 받게 된다. 그 모두가 라부아지에의 이 책을 사는데 쓰일 것이다.

이 책을 어떻게 살 것인가 결정하는 하루를 보내면서

그리고 독보적 스탬프를 환전하지 않으면서, 6권쯤 주문한 거 같다. 어떤 달이든 1일엔 책을 사야지.

무직이 예정된 게 아니라면 라부아지에 책도 오늘 샀겠지. 척척 다 샀을 것이다.

화학이 진짜 신기하고 어렵고 매우 쓸모 있고 심오하고

..... ㅎㅎㅎㅎㅎ (웃게 된다, 물리학이나 수학은 저런 게 아니란 말이냐)

하튼 화학, 매력적이다. 물리학이나 수학이나 생물학도 저 모두의 특징을 가질 것이다.

그런데 철학은?

문학 연구는?