-

-

깃털 도둑 - 아름다움과 집착, 그리고 세기의 자연사 도둑

커크 월리스 존슨 지음, 박선영 옮김 / 흐름출판 / 2019년 5월

평점 :

나는 속임수와 거짓말, 위협과 루머가

난무하는 세상에서 새로운 사실을 발견했다가도 좌절하기를 수없이 반복한 뒤에야 인간과 자연의 관계는 물론, 아무리 값비싼 대가를 치르더라도

아름다움을 추구하고자 하는 인간의 끝없는 욕망을 이해하게 됐다.

재정난에 허덕이며 난민 문제 해결에 지쳐있던 저자는 머리를 식힐 겸 떠난 낚시 여행에서 영국의 자연사 박물관인 트링 박물관에서

새의 깃털이 도난당한 사건을 듣는다. 그리고 그 사건을 파헤쳐야겠다는 사명감으로 5년이라는 시간 동안 이 사건을 파헤친다.

이 소설이자 에세이이자 다큐 같은 글은 그렇게 수많은 기록과 자료와 인터뷰를 거쳐서 태어났다.

이 책은 내게 새로운 세상을 알게 해주었다.

플루트 연주자였던 에드윈이 트링 박물관에 몰래 들어가 자연사 박물관에 보관되어 있던 수십 종의 새들을

훔쳤다.

그리고 한동안 아무도 그 사실을 알지 못했다.

새의 깃털이 대체 뭔데?

그걸 훔쳐서 뭐 하게?

하는 생각들이 내 머릿속을 떠돌 때쯤 장래가 촉망되는 플루트 연주가가 왜 깃털에 관심을 가지게 되었는지

그 깃털들이 무엇에 쓰이는 것인지가 나온다.

그리고 그것은 정말 아직도 그것을 고수하려 하는 사람들이 존재한다는 사실을 경이롭게 만든다.

플라이 타이어.

그것이 에드윈의 또 다른 이름이었다.

플라이낚시에 사용하는 깃털 미끼를 만드는 사람을 지칭한다.

고작 낚시 때문에 깃털을 훔쳐? 라고 생각할 것이다. 나도 그랬다. 하지만 이 깃털이 희귀종이고, 구하기 힘든 세상에 살고

있다면 이야기가 달라진다.

희귀종이거나 멸종된 새의 깃털은 부르는 게 값이다.

이 책의 앞부분엔 앨프리드 러셀 월리스의 이야기가 나온다.

그는 삶의 절반 이상을 오지로 돌며 희귀종 새들을 수집. 박제해서 박물관에 보냈다.

에르메스 가방과 크리스찬 루부탱 구두가 나오기 전까지 신분을 표현하는 최고의 수단은 죽은 새였다. 더

이국적이고 더 비쌀수록 더 높은 신분을 상징했다. 동물과 인간 사이에 특이한 공통점이 있다면 아마 새의 깃털일 것이다. 수컷 새는 암컷 새의

눈길을 끌기 위해 자신의 깃털을 더 아름답고 화려하게 만들어왔지만, 인간세계에서는 그 깃털을 이용해 여성이 남성을 유혹하고, 사회적 신분을

과시했기 때문이다. 새들은 수백만 년 동안 자기들끼리만 지내면서 너무 아름답게

변해버렸다.

19세기 마지막 30년 동안 수억

마리의 새들이 인간에게 살해됐다.

박물관 때문이 아닌, 그것과는 전혀

다른 목적, 바로 여성들의 패션 때문이었다.

월리스가 목숨 걸고 구해서 박물관으로 보냈던 새들의 표본이 21세기에 플라이낚시에 쓰이는

미끼를 만들기 위해 훔쳐졌다는 사실이 처음에는 와닿지 않았다.

그것이 무엇을 의미하는 것인지 지금도 대다수가 알지 못하는 거 같다.

19세기에 여성들의 패션의 완성은 모자였다.

그 모자에 어떤 새로 장식하느냐에 따라 신분의 높이를 자랑하는 도구로 사용되었다.

그리고 세기도 힘든 새들이 모자 장식이 되기 위해 살해되었다. 인간에 의해.

그리고 또 다른 용도로 불법적으로 거래되고 살해되었다.

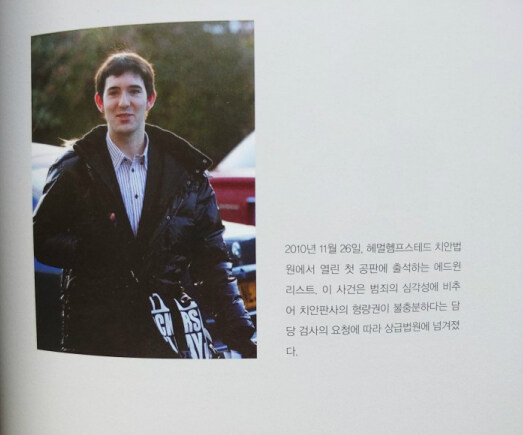

스무살의 에드윈에게 박물관의 새를

훔쳐야겠다는 생각은 여러 가지 이유로 점점 더 정당화됐다. 그 새들만 있으면, 플루티스트로서 야망도 실현하고, 타잉계에서 그동안 누리고 싶었던

지위도 누리고, 가족도 도울 수 있었다. 시간이 갈수록 새의 가치는 점점 높아질 것이므로 어떤 힘든 상황이 와도 자신을 지켜주는 든든한 보험이

될 것 같았다.

1년 가까이 박물관은 도둑맞은 사실도 모르고 있었다.

그리고 그들이 알게 되었을 때는 이미 많은 것들이 사라지고 말았다.

범인 에드윈은 잡혔지만 아스퍼거 진단을 받고 풀려났다.

에드윈은 총 299마리의 표본을 훔쳤고, 102마리만 이름표가 붙은 온전한 상태로 박물관에 돌아갔다.

하지만 사라진 나머지 새들의 행방은 아무도 궁금해하지 않았다.

이 책의 저자만 빼고는.

법의 헛점을 노리고 법망을 빠져나가는 범죄자들이 많다는

건 알았지만 이렇게 허술하게 빠져나가게 두는 것도 법이 책임져야 하는 거 아닌가 하는 생각이 든다.

에드윈은 아무런 법적 책임도 지지 않았고, 자신의 삶을 살아가고 있다.

박물관에 돌아오지 못한 표본들과 함께.

현실은 이렇게 깜깜하다.

저자는 에드윈과의 인터뷰에서 그가 교묘하게 모두를 속였다는 걸 느낀다.

하지만 아무것도 할 수 없었다.

사라진 표본들은 지금도 플라이 타이에 목매는 사람들에 의해 몰래 거래되고 있으니까.

그들은 아무런 죄의식을 가지고 있지 않다.

박물관에 고이 모셔두기보다는 자신들의 타잉에 새의 깃털이 이용되는 게 옳다고 생각하는 사람들이다.

그리고 계획적으로 범행을 저질렀던 범인은 수만 달러의 이득을 챙기고 박물관과 앞으로의 연구에 회복할 수 없는 손해를 끼쳤지만 단

하루도 죗값을 치르지 않았다.

어쨌든 재판 방식이 그러니까요. 때로

법은 희생자나 피고인, 모두에게 아주 불공평하죠.

범죄소설이자 다큐이고, 에세이 같으면서도 어딘지 소설 같은

이 정체를 정의하기 힘든 이야기 하나가 내게 전혀 다른 세상을 알게 해주었다.

박물관의 존재가 우리에게 왜 필요한지, 수많은 종들이 인간의 필요에 의해서 얼마나 빠르게 사라져갔는지, 자신들의 욕망을 위해서

인간이 얼마나 몰지각한 행동을 하는지, 자신들에게 이익이 된다면 얼마나 잘 침묵하는지.

갖지 못하는 것을 갖고 싶어 하는 사람들의 욕심은 그것이 설사 무언가를 영원히 사라지게 하는 것이라 해도 개의치 않는다는 걸

다시금 깨닫게 해준 책이다.

실화임에도 마치 꾸며진 이야기인 것 같다.

이상한 나라의 이상한 취미 때문에 사라진 역사는 누구의 책임일까?

그것에 대한 경각심 없이 안일하게 판단을 내린 법은 또 누구의 책임일까?

잘못임을 알면서도 자신들의 그릇된 욕망을 채우기 위해 침묵하는 이는 누구의 책임일까?

현실은 이렇게 그저 암담할 뿐이다.

깃털도둑은 알지 못한 세계를 들여다보게 해준 책이고, 관심 없던 세계를 눈여겨보게 해준 책이다.

대다수의 눈을 속일 수 있다 해도

진실을 좇는 단 한 명의 눈은 속일 수 없다.

그리고 늘 그 한 명의 눈이 대다수의 눈에 덮인 두터운 눈꺼풀을 벗겨 낼 수 있음이다.

이 책이 그 한 명의 눈이 되어 자신들의 죄를 침묵으로 회피하고 있는 그들에게 단죄가 되길 바랄 뿐이다.

* 출판사로부터 도서를 제공받아 작성한

리뷰입니다.