-

-

페스트

알베르 카뮈 지음, 이정서 옮김 / 새움 / 2025년 4월

평점 :

쥐를 좋아하지 않는 나로서는 초반에 피를 토해가며 죽어가는 쥐들의 모습 때문에 괴로웠다.

어떤 징조가 보일 때 예민하게 그걸 간파해 내는 사람들이 있다. 의사 리외는 자꾸 출몰하는 쥐들의 죽음에 의문을 갖지만 그의 이야기는 무시된다.

돌이킬 수 없는 때가 되어야 공권력은 움직인다.

읽는 내내 코로나 시국이 떠올랐다.

집순이인 나로서는 집에만 있어야 하는 상황이 그리 힘들지 않을 거라 생각했다.

기꺼이 규칙을 지키고자 했지만 내 의지가 아닌 것은 곧 자유의 박탈 같은 느낌을 주었다.

언제나 편안했던 집순이의 생활이 갑자기 답답했던 것이다.

이 이야기에도 도시가 봉쇄되기까지 많은 사람들이 죽어갔고, 도시에 발이 묶인 사람들은 자유를 그리워했다.

그러나 그런 와중에도 자신들의 일을 묵묵히 해내는 사람들이 있었다.

그것이 이 고약한 역병을 물리칠 수 있었던 원동력이 아니었을까?

이 느닷없는 이별은, 어떤 모호함도 없이, 우리의 마음을 뒤흔들었으며, 아직 너무나 가까우면서도 이미 너무 멀어진 그 존재의 기억을 마주하며 우리는 아무런 대응도 할 수 없었다.

준비 없이 이루어진 이별이 많은 사람들의 마음에 상처가 되었을 것이다.

우리는 지금 그 상처를 잘 극복하고 있는 걸까?

역병은 값을 지불하지 않죠.

역병은 값을 지불하지 않지만 인간은 많은 것을 지불했다.

다시는 그런 상황이 오지 않기를 바라지만 지금 우리 현실은 아무것도 장담할 수 없다.

카뮈는 그 시련을 겪는 동안 묵묵히 상황을 써 내려가는 관찰자의 시점으로 이야기를 쓴다.

환자를 돌보는 리외, 어떻게든 백신을 만들어 보려는 카스텔, 도시를 빠져나가려고 애쓰다 결국 포기하고 자원봉사를 하는 랑베르.

자원봉사자들을 모아 손을 보탰던 타루.

봉쇄가 장기화 됨에 따라 피곤에 절여지는 그들의 모습에 내 숨이 막혀온다.

카뮈는 역병이 닥쳤을 때 봉쇄된 도시에서 서서히 변해가는 사람들을 그렸다.

그들은 결코 전과 같지 않을 것이다.

나 역시도 코로나 이전의 나와 같지 않다.

수많은 죽음을 보았던 시간.

인간의 힘으론 아무것도 해낼 수 없었던 그 무력했던 시간들이 자꾸 오버랩된다.

그러나.

그런 시간도 흘러간다.

지금 우리는 살아남았고, '그것'을 이겨냈다.

<페스트>를 읽으며 나는 살아남은 '우리'에 대해 생각해 본다.

결코 그 이전과 같을 수 없지만 그 이전의 삶으로 서서히 복귀하고 있는 '우리'

이미 잊은 듯하지만 그것은 보이지 않을 뿐 언제나 우리의 기억에 도사리고 있을 것이다.

이 책을 코시국 시절에 읽지 않아서 다행이다.

그 시절에 읽었다면 나는 다른 부분에서 분노했겠지만 지금은 살아남은 사람들이 깊이 묻어 버린 것들에 대해 생각할 수 있기에 적절한 시간이었다고 생각한다.

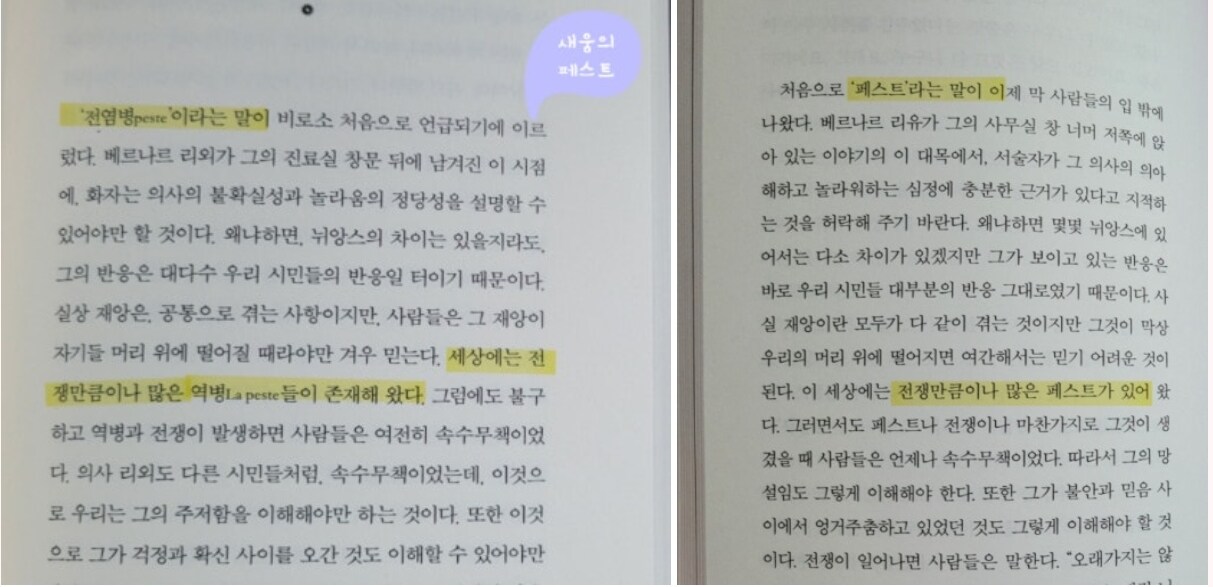

참고로 이 책에서는 'peste'는 '전염병', 'la peste'는 '역병'. 'épidémie'는 '돌림병'으로 구분해 번역했다. 실제 카뮈는 그렇게 철저히 구분해 쓰고 있기 때문이다.

페스트를 읽기 전 역자의 글을 꼼꼼히 읽었다.

번역에 있어서 이정서의 번역은 많은 이들에게 화제가 되었기에 중요하다고 생각했다.

책을 읽으며 가지고 있던 다른 출판사의 페스트와 비교해 봤다.

비교해 보니 느낌이 달랐다.

번역의 중요성에 대해 알만한 출판사들이 시대가 바뀌고 독자들의 스펙트럼이 넓어졌음에도 불구하고 오래된 번역을 그대로 쓰면서 인쇄만 재탕하고 있는 것은 분명 반성해야 할 부분이다.

"제일 좋은 사람이 떠나는 겁니다."쥐들이 되돌아온 사실이 이렇게 기쁠 일이었던가!

쥐들이 다시 찍찍거리고, 거리에 고양이가 나타난 사실로 역병이 장렬하게 전사했다는 사실에 안도감을 느낀다.

인간이 인간이기 위해서는 각자의 자리에서 최선을 다해야 한다.

평상시에도 적용되는 말이지만 오히려 큰일이 벌어졌을 때 각자의 자리에서 최선을 다한다는 게 결국은 그것을 이겨내는 원동력이 되는 것임을 또 한 번 깨닫게 되었다...