-

-

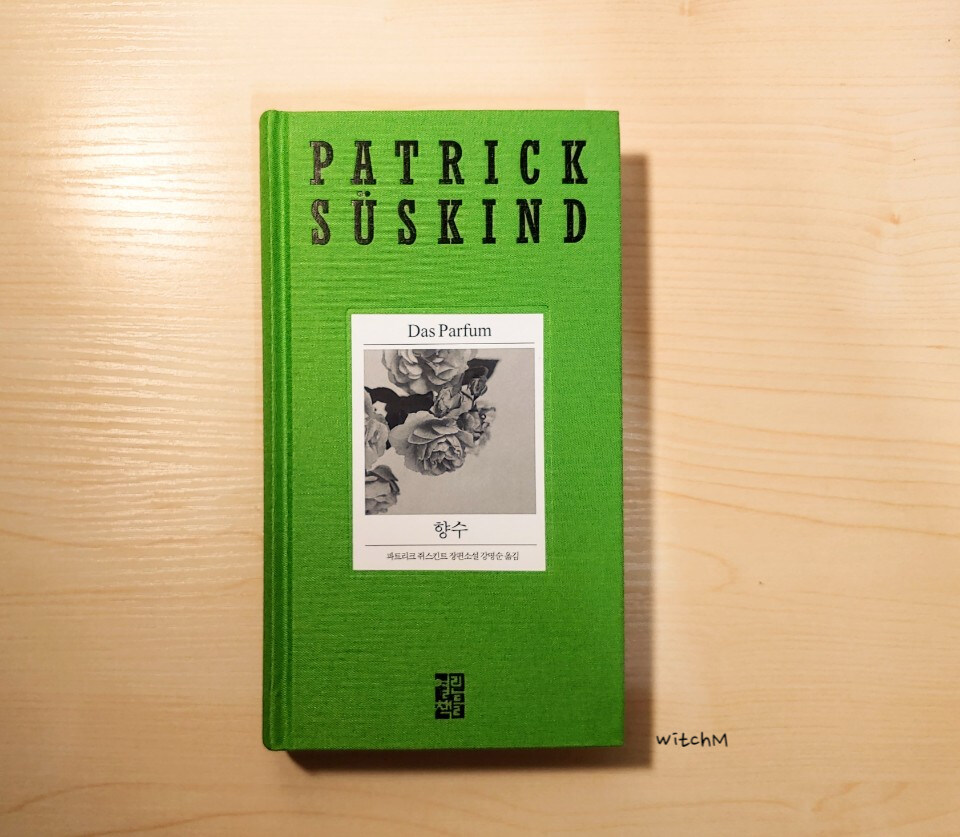

향수 ㅣ 열린책들 파트리크 쥐스킨트 리뉴얼 시리즈

파트리크 쥐스킨트 지음, 강명순 옮김 / 열린책들 / 2020년 4월

평점 :

내 걸 전부 빼앗아 먹었기 때문이에요. 얘가 전부 빨아 먹는 바람에 나는 이제 뼈만 앙상하다고요.

태생부터 온갖 냄새 속에서 죽음을 만날 수밖에 없었던 그르누이는 악착같이 살아남는다.

힘차게 생명을 이어가려는 아기.

영혼 없는 여자의 집에서 자라난 아이.

그리고 누구도 죽일 수 없는 아이.

쥐스킨트의 향수를 읽으면서 평범함에서 오는 오싹함을 느꼈을 때가 가장 행복했던 거 같다.

무취의 인간 그르누이.

그래서 그가 보이기 전까지는 있는 줄도 모르는 사람.

그것이 사람들에게 공포로 느껴진다.

우리 모두는 모두 자신의 체취를 가지고 있다.

그것으로 모두가 서로를 인식하며 산다.

눈에 보이지 않아도 누군가가 있다는 느낌을 우리도 모르게 맡아지는 상대의 체취로 아는 것이다.

그르누이가 공포스러워지기 시작하는 이유는 바로 그르누이에겐 아무런 체취가 없다는 데 있다.

그래서 그가 눈에 보이기 전에는 그의 존재를 알아채지 못한다.

그것이 그를 얼떨결에 피하게 되는 이유가 되고, 그것이 바로 사람들이 그르누이의 존재를 잊어버리게 되는 이유다.

그리고 그것이 바로 그르누이를 괴물로 만드는 이유가 된다.

비릿한 냄새로 가득 찬 곳에서 태어난 그르누이는 냄새로부터 태어난 아이다.

어쩜 세상의 모든 냄새를 태어나는 순간 삼켜버렸는지도 모른다.

태생부터 남다른 그르누이의 인생 어느 순간도 따뜻한 적이 없다.

평범함으로는 이해되지 않는 사람의 세계.

아마도 그르누이는 존재하지 않는 사람이었는지도 모른다.

무취의 인간.

존재가치가 없는 인간이라는 뜻이 아닐까?

그래서 그는 자신의 존재가치를 만들어 낸다.

모든 향을 배합해서 자신을 가장 멋지게 만들어 줄 향수를 만들어 낸다.

향에 취해 인사불성이 된 사람들의 뜨거운 반응을 앞에 두고 그르누이는 행복했을까?

마지막 장면은 강렬하다 못해 뇌리에 박힐 정도다.

간단. 명료. 깊이.

이것이 내가 쥐스킨트의 단편에서 느꼈던 것들인다.

향수에서는 공포와 절규를 느꼈다.

우리가 익히 아는 공포와 절규가 아닌 쥐스킨트식의 공포와 절규는 책을 덮고 난 뒤에도 머릿속 어딘가에 남겨져 있다.

끈끈하게 매달려 있는 그 어떤 것처럼.

그가 병마개를 열었다. 누군가 거기에 서서 병마개를 여는 것. 그것이 모든 사람들이 기억할 수 있는 첫 순간이었다. 그 남자는 작은 병의 내용물을 이리저리 흩뿌리기 시작했고, 그러자 갑자기 환한 불길에 휩싸인 것처럼 아름다움이 퍼져 나갔다.

처음 이 책을 만났을 때는 더할 나위 없이 놀라움으로 가득했었다.

그때까지는 이런 장르적인 책을 만난 적이 없었기에.

20여 년이 지나서 다시 읽어 봐도 이 책을 능가하는 이야기는 본 적이 없는 거 같다.

그 어떤 장르적 이야기들이 넘쳐난다 해도 이 마지막 피날레를 잊기는 어려울 것이다.

그르누이는 사람이고 싶었을 뿐이다.

그저 보통 사람이길 바랐을 뿐인데... 그 보통이 되기 위해 치러야 했던 것들을 감당할 수 없었을 것이다.

그래서 그는 사람들에게로 사라지기로 했다.

영원히...

다양한 사람 속에서

다양한 사람으로서

다양하게 살고자 했을 것이다.

그게 장바티스트 그르누이의 마지막 결정이었다.

* 출판사에서 도서를 지원받았으나, 온전히 내 맘대로 쓴 리뷰입니다.