-

-

200패턴 영어로 쉽게 말하기 - 초급과정 ㅣ 나말해

전리나 지음 / PUB.365(삼육오) / 2017년 5월

평점 :

남들 다 있는 시험점수, 정말 원해서 공부하셨나요?

그리고 그 점수들이 여러분의 말하기에 어떠한 도움을 주었나요?

그 어떤 과목도 그렇지만, 특히 영어공부는 즐거워야 합니다.

글로벌 시대를 이미 지나서고 있는 지금, 우리에게 영어는 필수가 되었습니다.

10년 동안 영어회화 강의를 해 오면서 한국 사람들이 가장 흥미를 보이고 쉽게 받아들이는 것이 바로 패턴식 학습 이었습니다.

이것은 자칫하면 지루할 수 있는 영어공부를 즐겁게 공부하는 방법을 연구하고 저 역시 영어회화를 즐겁게 접하는 방법이었습니다. 문법 설명을 떠나 영어 자체를 자연스럽게 받아들일 수 있는 패턴영어 방식은 여러분께 큰 도움이 될 거라 믿어 의심치않습니다. 이 책은 다양한 일상을 200가지로 나누고 그 일상 속 가장 많이 사용하는 말을 연구해 네이티브의 언어로 영어 패턴 200개를 생각하고 또 생각하며, 좀 더 자연스럽고 부드러운 영어를 표현하실 수 있도록 준비하였습니다.

억지로 공부하지 마세요, 모든 일은 그리고 배움이란 건 즐거워야 합니다. /머리말

오픈 된 공간에서 매일, 매달, 매년 수많은 사람을 만나고 스쳐간다. 그 중 우리말이 전혀 되지 않는 외국인을 손님으로 종종 맞이하게 되는데, 잠깐이지만 등에 식은땀이 주르륵 흐르는고, 이번엔 무슨일이 있어도 꼭! 영어공부를 시작할테다. 라고 생각하지만 당장 다음날이 되면 까먹고 만다. 일상이 바쁘다는 핑계로, 난 영어를 잘하고 싶지만, 그냥 간단한 소통이라도 하고 싶다는 생각을 하지만 언제나 생각만! 이다. 그러던 중 전리나 선생님의 200패턴 영어로 쉽게 말하기 (초급과정) 을 알게 되었다. 강사경력은 꽤 긴데, 강사님이 너무나 젊어 놀라웠는데 어릴때부터 영어 학원을 운영하는 아버지의 영향으로 이미 일찍부터 영어를 가깝게 시작했던 저자의 이력이 젊은 나이에도 강사로서 현장에서 실력을 쌓아온 이력을 뒷받침 해주고 있었다.

조기교육 열풍으로 (우리땐 국민학교) 초등학교 때부터 시작한 '영어' 시간으로만 따지면 학창시절에도 꽤 오랜시간 영어에 매달렸는데, 왜 외국인 앞에만 서면 작아질까? 순간 얼음! 이 되어 그들의 말은 들리지 않고 내 정신은 안드로메다 어디즈음을 헤매며 이 순간이 빨리 지나가기만을 바라고 있다. 그들도 내게 완벽한 문장을 요구하는 건 아닐텐데....

의사소통만 되면 된다!! 하는 생각으로 본다면 이 책 한 권으로도 충분하지 않을까 싶다. 200가지의 패턴만 안다면 왠만한 의사소통은 다 되는거 아닐까? (개인적인 생각) 초등학생 조카를 보면서 공부에 대한 이런저런 잔소리를 가끔하지만, 어쩌면 내게도 필요한 잔소리 인듯하다. 시작도 안 하면서 잘 하기를 바라는 도둑놈 심보!

1. 200개의 상황별 패턴으로 영어회화 마스터

2. 저자 직강 동영상 / 녹음 강의

3. 들고 다니는 말하기 훈련북

4. 회화의 기본은 단어

5. 외국 문화 이해하기

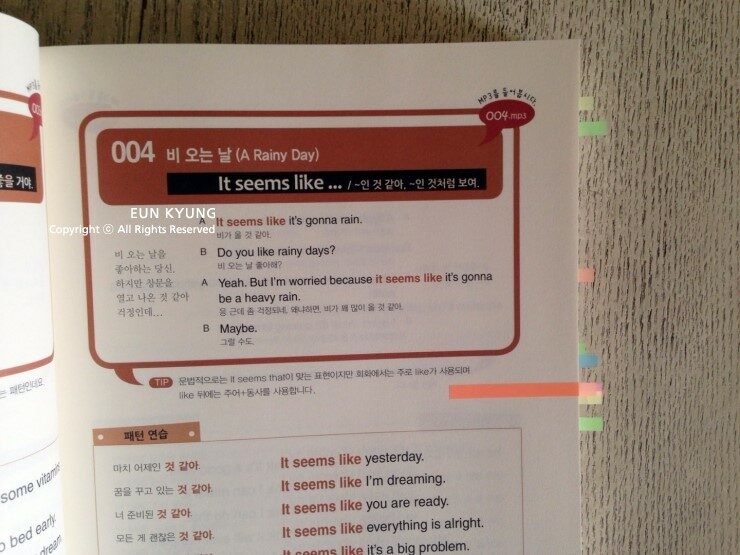

훈련용 MP3, 강의 MP3, 단어노트 는 www.pub365.co.kr 홈페이지 도서 자료실에서 다운로드가 가능하다. 하나의 패턴을 메인으로, 그 상황에 맞는 문장을 다양한 파생 문장으로 만들어 반복학습하게 한다. 한 페이지에 10개도 안되는 문장이라 마음 먹고 하루에 한 페이지씩 주 5일만 공부한다고 생각하면 시작하기도 어렵지 않을 듯한데..... 공부만 하면 좀 지루할 수 있으니까, 외국문화나 재미있는 이야기도 중간 중간 읽어볼 수 있다. 공부에 관련 한 책은 보통 앞부분만 새까맣게 될 정도로 열심히 읽다가 중간도 못가서 새 책 고대로인 상태로 다시 책장으로 들어가곤 하는데 이 책은 상황별, 먼저 보고 싶은 부분부터 시작해도 되니 꽤 재미있는 공부를 할 수 있을것 같다. 2017년도 벌써 6개월 가량이 지나고 있다. 모국어가 아닌 이상, 평생을 반복 학습해야 잊어버리지 않을 영어. 이렇다할 계획없이 시간을 보내고 있다면 가볍게(?) 시작해보는 영어공부는 어떨까?

본 서평은 도서를 출판사로부터 제공받아 개인적인 감상으로 작성하였습니다.