-

-

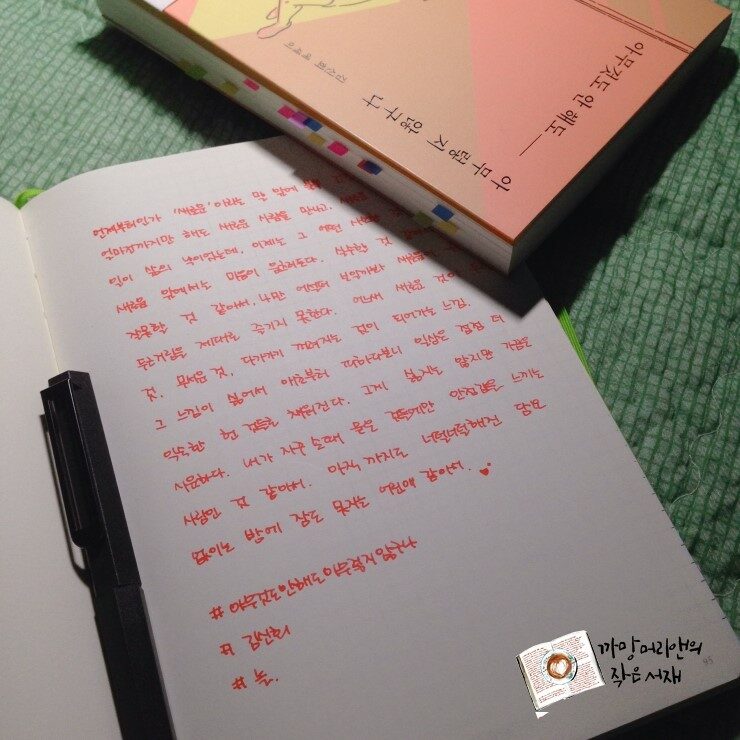

아무것도 안 해도 아무렇지 않구나

김신회 지음 / 놀 / 2018년 9월

평점 :

애정 작가의 신간이니까 먼저 읽고 싶었다. 하지만 책장 사이에 꽂아두고 언제 읽지? 꺼냈다가 넣어 두었다가... 그러다 읽던 책을 다 읽고 에세이가 읽고 싶어져서 그녀의 책을 꺼내들었다. 아무것도 안 해도 아무렇지 않구나 그 무엇보다 '나'를 먼저 생각하는 삶을 살 수 있을까?

자기계발서의 포인트는 아무리 읽어도 내 삶이 그 책처럼 되지 않는다는 것에 있다. 바로 그 점이 자기 계발서를 읽는 이유이기도 하다. 읽을 때만큼은 바짝 정신이 들지만 책장을 덮는 순간 내 고민이 뭐였는지조차 까먹게 되는 것. 그래서 몇몇 사람들은 "자기계발서, 읽어봤자 도움이 되겠어?" 라고 말하곤 하지만, 그래서 도움이 되는 것이다. (중략) 어떤 사람들은 책에 더 심오한 의미를 부여하곤 하지만, 애초에 책 한 권으로 인생이 달라질 수 있다고 믿는 사람이 나는 더 신기하다. 읽고 싶을 때 읽는 책이 가장 좋은 책이며, 그럴 때 읽는 책이 가장 재미있는 책이라고 믿는다. /p64~65

어느 날 갑자기 손가락의 통증을 느끼게 된 작가는 일상생활에 큰 불편을 겪고 그로 인새 삶 전반이 흔들리게 된다. 묘하게도 이 상황은 지금의 나와도 너무나 맞아떨어졌다. 한두 달쯤 전부터 왼쪽 엄지손가락이 아프다 말다를 반복하다 최근 열 손가락 전체에 미세한 통증이 극심했다가 아무렇지 않게 나아지는 현상을 반복하고 있는 중이다. 단순히 손가락을 많이 써서 그런가? 보다 했지만 그렇다고 하기엔 일의 양이 그렇게 많진 않다고 생각했는데, 아마도 마음의 통증이 손으로 나타나고 있는 중이었나 보다.

언제부터인가 '새로운'이라는 말 앞에 불쑥 긴장이 된다. 얼마 전까지만 해도 새로운 사람을 만나고, 새로운 장소에 가보는 일이 삶의 낙이었는데, 이제는 그 어떤 사소한 것이라도 새로움 앞에서는 마음이 움츠러든다. 실수할 것 같아서, 잘못할 것 같아서, 나만 어설퍼 보일까 봐 새로움이 주는 두근거림을 제대로 즐기지 못한다. 어느새 새로운 것이 두려운 것, 무서운 것, 다가가기 꺼려지는 것이 되어가는 느낌. 그 느낌이 싫어서 애초부터 피하다 보니 일상은 점점 더 익숙한 헌것들로 채워진다. 그게 싫지는 않지만 가끔은 서운하다. 내가 자꾸 손때 묻은 것들에만 안정감을 느끼는 사람인 것 같아서. 아직까지도 너덜너덜해진 담요 없이는 밤에 잠도 못 자는 어린애 같아서. /p165

서울에서 김포로 이사 온 지 1년이 다 되어가지만, 매장 밖으로 나가본 게 손가락으로 꼽을 정도이고 주변에 이렇다 할 문화생활을 할 것도 없어서 답답하기도 했다. 김포공항이 인근에 있다 보니 비행기를 가까이서 꽤 자주 볼 수 있는데, '비행기다'라는 말이 절로 나올 정도이니... 생활에 변화를 주긴 힘든 삶이라, 책 읽기에 더 집중하게 되는 요즘, 내가 바라보는 '나'도, 가족들 사이에서의 '나'도, 친구들이나 지인들 사이의 '나'도 다 놓고 살고 있다고 해야 하나? 서울 살 때는 그나마 간간이 연락하고 보던 사람들조차 만날 수가 없으니 연락도 뜸해지고 먼저 연락하기도 좀 애매한 상태가 꽤 오래 유지 중이다. 내게 남은 건 뭐지? 새로운 동네에서도 적응을 해야 하는데 도무지 정을 붙이기가 쉽지 않아 몸부림을 치고 있던 중이었나 보다.

가끔은 내가 인생에서 경험할 수 있는 일들이 몇 갠가 빠진, 듬성듬성한 징검다리를 건너고 있는 것 같다. 모두가 똑같은 모양으로 살 필요는 없다는 걸 알면서도 불쑥 상상도 해본다. 만약 몇 년 전으로 돌아간다면 지금과 다른 선택을 할 수 있을까. 그렇다면 내 인생은 달라졌을까...../p185

나도 그런 시절이 있었다. 고등학교를 졸업하면서 직장을 다녔고 야간대학을 졸업하고 바로 취직을 하게 되어 새벽별, 저녁달을 보며 출퇴근을 하던 시절이 있었다. 2년, 8년여의 직장생활을 접으며 1년여간을 아무것도 하지 않고 쉬었다. 자고 싶을 때 자고, 일어나고 싶을때 일어나고 때론 훌쩍 여행도 떠났다. 그렇게 꼬박 1년을 쉬다 보니 다시 뭔가를 열심히 하고픈 생각이 생겼고 뜨개질 강사과정, 바리스타 과정, 자기주도학습 지도사 과정 등등을 취득하기도 했다. 생각해보면 내가 방전된 순간은 나만이 알 수 있는 것 같다. '아 좀 쉬고 싶다.'가 아니라 정말 심각하게 이때 뭔가를 해주지 않으면 여기서 다 꼬이겠구나 하는 감? 촉? 그런 게 있다.

사실 작가님의 인스타그램을 보면서 댓글은 하나도 달지 못하는 눈팅 팬이다. 좋아요는 누를 수 있지만 글 한 줄 달지 못했는데, 책 한권을 순식간에 읽고 이렇게 주절주절 글을 쓰고 있다. 글을 읽으며 글로서 공감하는 부분이 너무나 많아서 '이거 내 얘기 아닌가?' 하는 생각이 들 정도였는데, 그래서 손에서 놓을 수 없었던 게 아닐까? 나만 그런 게 아니었구나, 하는 공감. 9월을 시작하며 이달엔 추석이 있네, 연휴가 좀 긴걸? 작년 이맘때 함께 여행하던 언니랑 동유럽을 갈까? 하고 계획했었는데... 하는 생각을 하면서 머뭇거리기엔 인생의 시간은 참으로 빠르구나 하는 생각을 하게 된다. 아직 적당함을 찾이 못한 채 머뭇거리는 삶을 살고 있지만, 뭐 어떤가 올 명절 아무것도 계획하지 못한채 연휴를 시작했지만 그래서 아무것도 안 해도 아무렇지 않구나 읽게 되었으니 이 또한 만족스럽다.

"덕후는 기본적으로 호구다."

『루나피크』의 홍인혜 작가는 이렇게 말했다. 요즘 에세이를 사서 읽는 일에서만큼은 나 역시 호구가 되고 있는 중이다. 왜냐하면 나는 에세이 덕후니까. 직업은 에세이스트라고 당당히 말할 수 있는 성덕이 되었으니까. 그러니 여러분께서도 에세이를 많이 사랑해주셨으면. 제가 잘할게요. /p242~243

본 서평은 도서를 출판사로부터 제공받아 개인적인 감상으로 작성하였습니다.