-

-

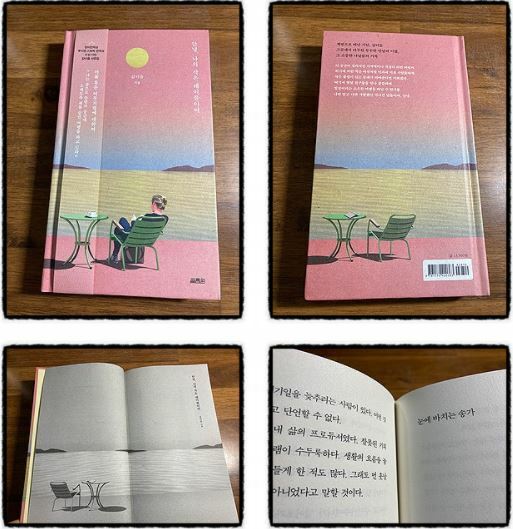

안녕, 나의 작은 테이블이여

김이듬 지음 / 열림원 / 2020년 12월

평점 :

<안녕, 나의 작은 테이블이여>는 김이듬 시인의 산문집이에요.

이 책은 시인이 책방을 열게 되면서 겪게 된 이야기들이 담겨 있어요.

시인을 아는 모든 사람이 말리고 걱정했다고 해요. 뭐 하러 사서 고생을 하느냐고.

책방을 여는 일이 그럴 일인가... 나였다면 응원했을 것 같은데, 그랬다면 세상물정 모르는 사람 취급을 당했을라나.

후회는 아니어도 책방을 꾸려가느라 힘들어하는 시인의 모습은 너무 안쓰러워요. 특히 비싼 월세에 허덕이는 건 현실이니까.

10여 년 모은 돈이 반년 만에 다 사라졌고, 건강은 나빠져서 스트레스성 탈모까지 생겼다고 하니.

어찌보면 주변 지인들이 예상했던 그대로라고 말할 수도 있겠지만 3년 이상 책방을 유지했고 코로나19에도 버텨냈다고 하니 거기까진 예상 밖일 거예요.

책방 입구에는 간판보다 큰 분홍색 아크릴 판이 붙어 있는데, 거기엔 이런 문장이 쓰여 있대요.

"You need chaos in your soul to give birth to a dancing star."

춤추는 별을 잉태하려면 스스로의 내면에 혼돈을 지녀야 한다.

니체가 『차라투스트라는 이렇게 말했다』에 쓴 문장이라고 해요. 스스로 선택한 혼돈, 그것이야말로 삶의 주인다운 모습이 아닐까 싶어요.

피폐해진 시인을 위하여 곁에 남을 사람은 남을 것이고, 떠날 사람은 떠나겠지요.

시인의 시는 읽어도 잘 모르지만 책방을 하는 시인의 마음은 조금 알 것 같아요. 시는 늘 내게 암호 같은 언어라서, 어렵지만 풀어내는 중이에요. 한 번도 완벽하게 풀지는 못했지만. 그 대신에 시인의 산문은 답답했던 속을 뚫어주는 뭔가가 있어요. 다 안다고 말할 수는 없어도 왠지 알 것 같은 느낌을 주거든요.

책방 때문에 시를 창작할 시간은 부족해졌지만 책방을 통해 사람들을 만나는 시간은 많아진 탓에 매일의 기록들이 쌓여서 이 책이 완성되었다고 볼 수 있어요.

'나는 매일매일 사람들과 부딪쳐 내 안의 선한 신이 태어나기를 바란다'는 시인의 마음처럼 우리는 누군가를 만나 예전과는 다른 사람이 되는 것 같아요. 변할 수 있다는 건 살아 있는 존재의 가능성? 그런 의미에서 이 책은 혼돈의 재발견이었어요.

"책방이듬을 열게 된 이유가 뭔가요?"라고 물었고,

어떤 분은 "예전의 시들은 부담스러울 정도로 에너지가 넘치며 전위적이었는데

이번 『마르지 않은 티셔츠를 입고』의 시들은 기운이 빠져 좀 부드럽다고나 할까, 변했다고나 할까,

뭔가 다른 느낌인데, 어떻게 생각하세요?"라고 물었다.

삶이 바뀌니 시도 바뀌나 보다 하며 나는 궁색한 변명을 늘어놓았다.

실제로 나는 기운도 맥도 없이 뒤풀이 테이블 앞에 앉아 있다가 먼저 일어나겠다며 밖으로 나왔다.

... 정 시인이 뒤따라와서 차비를 쥐여주었다. "책방 문 닫게 되면 놀러 갈게요"라고 말하며.

폐만 끼친 듯한 촉촉한 낭독회는 그야말로 우울하고 축축했다.

우리는 책으로 먹고 살려는 게 아니라 책과 함께 사려는 건데,

월등한 책방지기가 아니라 친구 같은 책방지기가 되려는 건데...... (44p)

의사가 말했다.

"이 뺀 자리에 혀를 자꾸 갖다 대면 잇몸이 잘 아물지 않습니다."

그는 임플란트를 권했지만 나는 좀 더 생각해보겠다고 했다.

무의식적으로 왼쪽 어금니가 있던 자리에 혀끝을 넣어 보다가 깜짝 놀란다.

한 솥에 삶아도 익었나 안 익었나 찔러본 감자는 빨리 상한다. 의심은 그런 거다.

사랑도 마찬가지다. 사랑하는지, 왜 사랑하는지 묻는 사람과는 관계를 끊는 편이 좋다.

의심은 옮는다. 서로의 심중을 찔러보다가 서로를 빠진 치아처럼 툭 뱉는다. (107p)